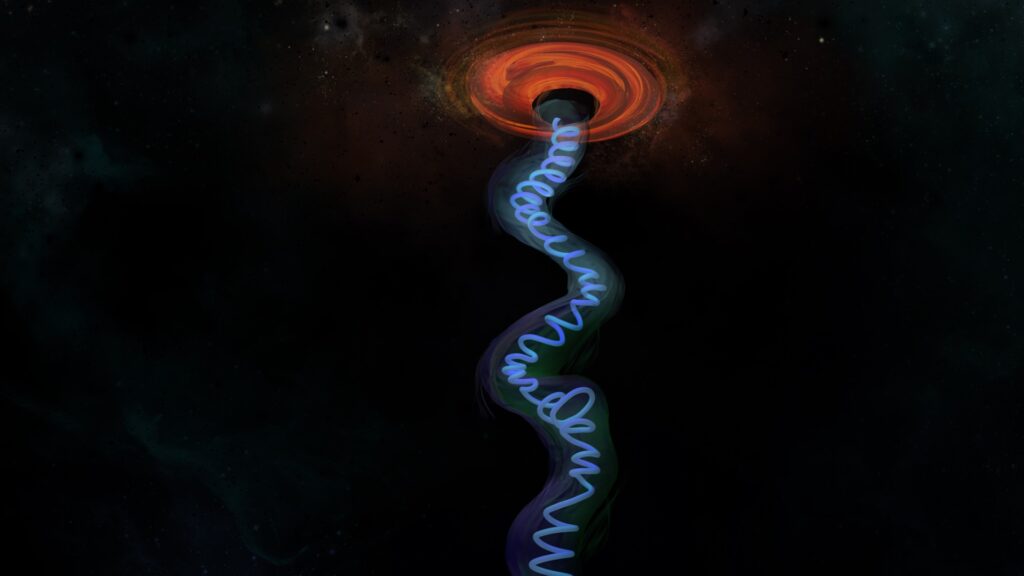

IL BUCO NERO SUPERMASSICCIO 1ES 1927+654, CON LA CORONA OSCILLANTE

Grazie a una lunga campagna di osservazioni realizzate con il telescopio spaziale XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), un gruppo internazionale di ricerca guidato dal Massachusetts Institute of Technology (MIT), di cui fa parte anche Ciro Pinto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha rilevato oscillazioni quasi periodiche dei segnali X provenienti dalla “corona” di particelle che circonda un buco nero supermassiccio situato nel cuore di una galassia vicina. L’evoluzione di queste oscillazioni non solo suggerisce la presenza di un altro oggetto celeste in orbita attorno al buco nero, ma indica inoltre che questi oggetti compatti divorano la materia in modi più complessi di quanto gli astronomi inizialmente pensassero.

I risultati dello studio, in uscita sulla rivista Nature, suggeriscono che a produrre tale variabilità possa essere una nana bianca attorno al buco nero, che viene divorata a piccoli “morsi” a ogni orbita. Il lavoro, basato su osservazioni del buco nero supermassiccio 1ES 1927+654, al centro dell’omonima galassia situata in direzione della costellazione del Dragone, è stato presentato oggi al 245mo meeting dell’American Astronomical Society in corso a National Harbor (Maryland, Stati Uniti). Durante il meeting sono stati presentati altri due studi, dedicati a osservazioni dello stesso buco nero, firmati tra gli altri da Gabriele Bruni, Francesca Panessa e Susanna Bisogni dell’INAF.

I buchi neri supermassicci sono mostri cosmici che imprigionano qualsiasi cosa varchi il loro “confine”, una regione dello spaziotempo nota come orizzonte degli eventi. Previsti dalla teoria della relatività generale di Albert Einstein, si distinguono per la loro capacità di accrescere massa attraverso un disco di accrescimento riscaldato dall’attrito, emettendo luce visibile, ultravioletta e raggi X. Intorno al disco si sviluppa una corona di particelle caldissime che emette raggi X ad alta energia, la cui intensità varia in base alla quantità di materia che fluisce verso il buco nero.

Le emissioni descritte nell’articolo di Nature sono segnali a raggi X variabili nel tempo e in frequenza, chiamate oscillazioni quasi periodiche, o QPO (dall’inglese Quasi Periodic Oscillations). Le osservazioni hanno rivelato picchi di emissione X che variano su tempi scala brevissimi, dell’ordine di 500 secondi.

Gli autori dello studio, guidato da Megan Masterson del Massachusetts Institute of Technology, negli Stati Uniti, osservano 1ES 1927+654 con XMM-Newton fin dal 2011. All’inizio il buco nero si trovava in una fase di basso accrescimento, una sorta di “regime alimentare dietetico”. Le cose sono cambiate nel 2018, quando è entrato in una fase di accrescimento estremo, caratterizzata da una potente esplosione (outburst in inglese) associata all’emissione da parte del disco di accrescimento di luce visibile e ultravioletta, come pure di potenti venti relativistici: il segno tangibile di un “pasto abbondante”. In quell’occasione, i ricercatori hanno anche osservato la scomparsa dell’emissione X ad alta energia della corona – precedentemente osservata -, sinonimo di distruzione della corona stessa.

Dopo il ripristino del flusso di raggi X emessi dalla corona nel 2021, nuove osservazioni condotte sempre con XMM-Newton a luglio del 2022 hanno però mostrato rapide variazioni di questo flusso, con periodi compresi tra 400 e 1000 secondi. Il profilo di emissione presentava picchi che si alternavano a bruschi cali del segnale: le oscillazioni quasi periodiche (QPO), fluttuazioni dell’emissione X notoriamente difficili da rilevare nei buchi neri supermassicci, e che, a distanza di anni dalla loro scoperta, non si sa ancora per certo che cosa li produca fisicamente.

“A marzo del 2024, abbiamo osservato nuovamente il buco nero con XMM-Newton e le oscillazioni erano ancora presenti” sottolinea Ciro Pinto, ricercatore INAF, tra i firmatari dello studio. “L’oggetto orbitava a quasi la metà della velocità della luce, completando un’orbita ogni sette minuti”.

Per spiegare una tale curva di luce, il team ha proposto due ipotesi alternative. La prima ipotesi è che nei pressi del buco nero si sia verificato un evento di distruzione mareale, ossia la disintegrazione di un corpo celeste, ad esempio una stella, da parte delle forze di marea del buco nero. Un tale evento potrebbe spiegare la perturbazione della nube di particelle della corona. L’altra ipotesi prevede che a determinare il profilo di emissione di 1ES 1927+654 possa essere stata invece una nana bianca, un “cadavere stellare” catturato dalla immane forza di gravità del buco nero che, orbitando rapidamente attorno a esso, avrebbe spazzato via a ogni orbita il gas della corona responsabile delle emissioni.

I calcoli effettuati dai ricercatori sembravano avallare la seconda ipotesi. Le fluttuazioni dell’emissione X erano molto probabilmente determinate da una nana bianca dieci volte meno massiccia del Sole, che completa un’orbita attorno al buco nero, a una distanza di circa cento milioni di chilometri, ogni diciotto minuti circa.

Le nuove osservazioni hanno tuttavia messo in discussione entrambe le ipotesi. Lo studio dell’evoluzione della frequenza delle emissioni nel tempo ha infatti mostrato che le oscillazioni aumentavano la loro frequenza: un simile comportamento esclude che a produrre la curva di luce possa essere stato un evento di distruzione mareale, che avrebbe causato la scomparsa dei picchi di emissione X nell’arco di alcuni mesi. In questo caso, invece, le oscillazioni sono state osservate per almeno due anni. I dati di XMM-Newton del 2024 hanno mostrato inoltre che, su tempi scala ancora più lunghi, i picchi di emissione X coronali si sono stabilizzati, il che esclude anche l’ipotesi della nana bianca, o quanto meno che la distruzione sia avvenuta in un colpo solo. Si potrebbe però considerare una nana bianca alla quale il buco nero strappa materia “a piccoli bocconi”: questa non sarebbe stata consumata in un solo pasto, dunque, ma poco a poco.

A discriminare tra i vari scenari potrebbe essere un’altra osservazione, quella di onde gravitazionali. Quando due oggetti compatti, come nane bianche o buchi neri, ruotano l’uno attorno all’altro, vengono infatti prodotte queste increspature nello spazio tempo che si propagano nel cosmo. Se l’ipotesi della nana bianca fatta a pezzi “a piccoli morsi” dal buco nero fosse vera, si dovrebbero captare questi segnali: non con gli osservatori terrestri, che osservano onde gravitazionali ad alte frequenze, ma con osservatori spaziali come la futura missione LISA, il primo osservatorio spaziale di onde gravitazionali, che l’ESA lancerà nel 2035. Progettato per rilevare onde gravitazionali esattamente nella gamma di frequenze che 1ES 1927+654 sta emettendo, LISA potrebbe confutare o confermare l’ipotesi dei ricercatori.

“A partire dagli anni 2030 per questo tipo di astrofisica si apriranno nuove frontiere”, conclude Ciro Pinto. “Il primo grande passo verso nuove scoperte sarà il lancio della missione LISA, che permetterà la rilevazione di onde gravitazionali da buchi neri supermassicci. A questo obiettivo si aggiungerà la missione NewAthena che, dotata di ottiche più potenti dei precedenti osservatori a raggi X, fornirà misurazioni di oscillazioni quasi periodiche più accurate e per più sorgenti. Tale combinazione di strumenti è indispensabile per valutare quale tra le varie interpretazioni o modelli finora disponibili circa l’origine delle oscillazioni quasi periodiche sia corretta. Tutto ciò è rilevante per comprendere i meccanismi di formazione dei buchi neri supermassicci, ancora oggi in discussione”.

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “Millihertz Oscillations Near the Innermost Orbit of a Supermassive Black Hole”, di Megan Masterson et al., in uscita su Nature.

Testo e immagine dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF.