LA TEMPESTA GEOMAGNETICA PERFETTA DEL 1872. COSA SUCCEDEREBBE SE CAPITASSE OGGI?

Un team internazionale composto da fisici solari, geofisici e storici ha analizzato le osservazioni e i documenti che descrivono una tempesta geomagnetica che si è verificata nel febbraio 1872. I risultati dello studio pubblicato oggi su The Astrophysical Journal mostrano che un gruppo di macchie solari di moderate dimensioni ha innescato una delle più grandi tempeste geomagnetiche mai registrate, che ha prodotto aurore osservate anche a basse latitudini in entrambi gli emisferi terrestri. Se una tempesta simile si verificasse oggi danneggerebbe gravemente le infrastrutture tecnologiche della società moderna, arrecando ingenti perdite economiche e notevoli disagi.

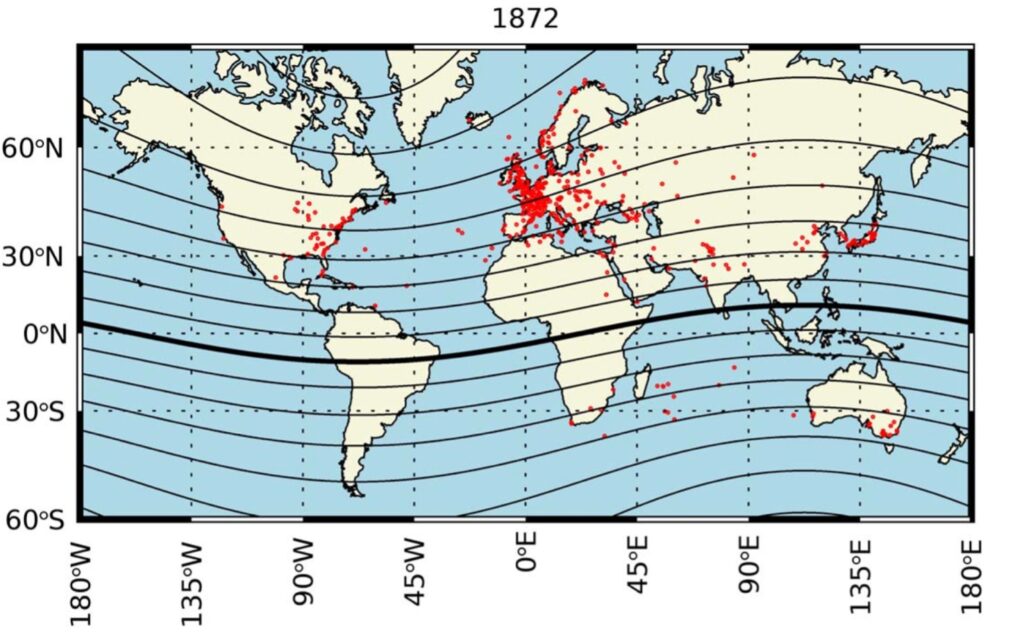

Nei primi giorni di novembre sono stati osservati fenomeni atmosferici associati all’aurora boreale a latitudini sorprendentemente basse, anche nelle regioni meridionali dell’Italia e del Texas. I fenomeni osservati manifestano le relazioni Sole-Terra che si stabiliscono quando un’espulsione di massa coronale del Sole produce effetti sul campo magnetico e l’atmosfera della Terra. I fenomeni osservati lo scorso novembre, seppur spettacolari, sono stati di piccola entità rispetto a quelli prodotti da una tempesta geomagnetica che si è verificata nel febbraio 1872. Gli effetti di quella tempesta riguardarono l’intero globo terrestre, con aurore osservate anche in località prossime all’equatore, quali Bombay e Khartum. Un gruppo di ricerca internazionale composto da 22 ricercatori di 16 istituti in 9 nazioni e a cui ha partecipato anche Ilaria Ermolli dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha analizzato osservazioni e documenti dell’epoca per ricostruire l’origine nell’atmosfera solare e gli effetti a terra della tempesta del febbraio 1872.

Quella tempesta danneggiò le reti telegrafiche e disturbò le comunicazioni per molte ore, ad esempio tra Bombay (Mumbai) e Aden, tramite il cavo sottomarino posizionato nell’Oceano Indiano, e nelle linee a terra tra Il Cairo e Khartum. Oggi tempeste simili produrrebbero danni e malfunzionamenti alle infrastrutture tecnologiche della società moderna, in particolare alle reti di distribuzione elettrica a terra, ai sistemi di comunicazione e navigazione, ai satelliti nello spazio, arrecando ingenti perdite economiche e notevoli disagi.

Alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, i ricercatori hanno analizzato dati di macchie solari provenienti da archivi di osservazioni storiche del Sole, effettuate in Italia da Angelo Secchi, Francesco Denza e Pietro Tacchini e in Belgio da Gustave Bernaerts, al fine di ricostruire l’origine solare della tempesta. Per valutare l’evoluzione e l’intensità degli effetti a terra della tempesta hanno inoltre analizzato misure del campo magnetico terrestre registrate in varie località, tra le quali Bombay (Mumbai), Tiflis (Tbilisi) e Greenwich. Hanno infine esaminato anche centinaia di resoconti di aurore osservate durante la tempesta, conservati nelle biblioteche, negli archivi e negli osservatori di tutto il mondo.

Uno degli aspetti più interessanti emerso dallo studio riguarda l’origine solare della tempesta, individuata nell’evoluzione di un gruppo di macchie di modeste dimensioni osservato vicino al centro del disco solare. Per quanto modesto, quel gruppo di macchie è stato in grado di innescare una delle tempeste geomagnetiche più estreme della storia.

“I risultati ottenuti mostrano che la tempesta del febbraio 1872 è tra le più estreme avvenute nella storia recente. Le sue caratteristiche sono paragonabili a quelle della tempesta Carrington del settembre 1859 e della tempesta della New York Railroad nel maggio 1921”

afferma Hisashi Hayakawa, assistente professore designato dell’Università di Nagoya e primo autore dello studio.

“Ora sappiamo che negli ultimi due secoli si sono verificate tre tempeste geomagnetiche estreme e queste sono avvenute nell’arco di soli sei decenni: la minaccia per la società moderna legata a queste tempeste è reale” aggiunge Hayakawa.

Ilaria Ermolli, ricercatrice dell’INAF a Roma e parte del team che ha condotto lo studio ricorda che

“L’INAF, con strumentazione dedicata in funzione presso vari osservatori a terra e in orbita, è molto attivo nel monitoraggio continuo del Sole, dell’eliosfera, della magnetosfera e della ionosfera terrestre, con l’obiettivo di migliorare le conoscenze dei processi che determinano lo Space Weather, cioè le caratteristiche di quegli ambienti, e sviluppare competenze e modelli utili a mitigare gli effetti di eventi simili alla tempesta del febbraio 1872. L’INAF, che coordinerà l’attività relativa allo Space Weather nel programma PNRR SPACE IT UP, conserva inoltre nei suoi archivi osservazioni storiche uniche per avanzare la conoscenza degli eventi estremi di Space Weather”.

Il Sole si sta avvicinando al massimo del Ciclo Solare 25, previsto nel 2024-2025. A seguito della maggiore attività solare nei prossimi anni sarà possibile osservare più facilmente regioni instabili nell’atmosfera del Sole e fenomeni aurorali nell’atmosfera terrestre.

Per ulteriori informazioni:

L’articolo The Extreme Space Weather Event of 1872 February: Sunspots, Magnetic Disturbance, and Auroral Displays di Hisashi Hayakawa, Edward W. Cliver, Frédéric Clette, Yusuke Ebihara, Shin Toriumi, Ilaria Ermolli, Theodosios Chatzistergos, Kentaro Hattori, Delores J. Knipp, Séan P. Blake, Gianna Cauzzi, Kevin Reardon, Philippe-A. Bourdin, Dorothea Just15, Mikhail Vokhmyanin, Keitaro Matsumoto, Yoshizumi Miyoshi, José R. Ribeiro, Ana P. Correia, David M. Willis, Matthew N. Wild, e Sam M. Silverman è stato pubblicato online sul sito web della rivista The Astrophysical Journal.

Testo e immagini dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)