A TEMPO DI PULSAR CON MEERKAT: UNA NUOVA MAPPA DELL’UNIVERSO NELLE ONDE GRAVITAZIONALI

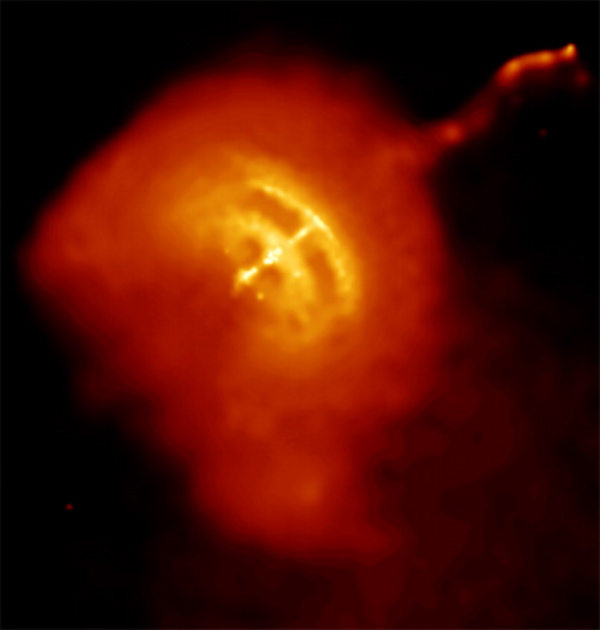

La collaborazione MeerKAT Pulsar Timing Array (MPTA) ha confermato l’evidenza di un fondo cosmico di onde gravitazionali, un segnale che si ritiene derivi da una popolazione di coppie di buchi neri supermassicci spiraleggianti. Grazie alla sua sensibilità senza precedenti, l’esperimento MPTA si distingue come il rivelatore più potente di onde gravitazionali a frequenza ultra bassa nell’emisfero australe. Questa caratteristica ha consentito di mappare con precisione la distribuzione delle onde gravitazionali nell’universo.

Grazie a quasi 5 anni di osservazioni con il radiotelescopio sudafricano MeerKAT, un gruppo di ricerca guidato dalla collaborazione MeerKAT Pulsar Timing Array (MPTA) ha trovato ulteriori conferme all’ipotesi dell’esistenza di un fondo cosmico di onde gravitazionali aventi frequenze estremamente basse (1-10 nanoHertz), ottenendo la mappa finora più dettagliata della distribuzione di queste onde gravitazionali nell’Universo. Il segnale potrebbe provenire da una popolazione di coppie di buchi neri supermassicci spiraleggianti. Gli esiti di questo sforzo internazionale, che ha visto coinvolti anche ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Università di Milano-Bicocca, hanno prodotto tre studi pubblicati oggi sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Il MeerKAT Pulsar Timing Array è un esperimento internazionale che utilizza il sensibilissimo radiotelescopio MeerKAT (gestito dal South African Radio Astronomy Observatory) proprio per osservare, circa ogni due settimane, decine e decine di pulsar e misurare il tempo di arrivo degli impulsi radio con una precisione che può raggiungere le decine di nanosecondi.

“Grazie a queste caratteristiche, MPTA costituisce il più potente rivelatore di onde gravitazionali di frequenza ultra bassa nell’intero emisfero australe”,

sottolinea Federico Abbate, ricercatore dell’INAF di Cagliari e tra gli autori di tutti e tre gli articoli pubblicati oggi.

Le pulsar, stelle di neutroni in rapida rotazione, fungono da orologi naturali e i loro impulsi radio regolari permettono agli scienziati di rilevare minime variazioni causate dal passaggio delle onde gravitazionali. Nel corso di questi anni abbiamo imparato a conoscere cosa sono queste onde gravitazionali, perturbazioni nel tessuto dello spazio-tempo teorizzate già negli anni venti dello scorso secolo da Albert Einstein e causate da alcuni degli eventi più potenti dell’Universo (per esempio la coalescenza di un sistema binario formato da due buchi neri). La sovrapposizione di queste onde, la cui rilevazione è particolarmente difficile, forma una sorta di ronzio cosmico che fornisce preziosi indizi sui processi nascosti che modellano la struttura dell’Universo.

Il team ha infatti trovato ulteriori forti indicazioni circa l’esistenza di segnali di onde gravitazionali provenienti dal lento spiraleggiare, uno attorno all’altro, di buchi neri supermassicci, catturando però un segnale più intenso rispetto a esperimenti simili in corso con altri strumenti. Ulteriori dati e tecniche di analisi ancora più avanzate sono adesso necessari per confermare tale ipotesi e individuare univocamente il sistema binario di buchi neri supermassicci.

“Siamo fortunati che la natura ci abbia fornito orologi così precisi distribuiti in tutta la nostra galassia, le cosiddette pulsar”,

aggiunge Kathrin Grunthal, ricercatrice del Max-Planck-Institut für Radioastronomie e prima autrice di uno degli articoli scientifici pubblicati oggi.

“Utilizzando MeerKAT, uno dei radiotelescopi più potenti al mondo, possiamo monitorare con precisione questi oggetti e cercare nel loro comportamento minuscoli cambiamenti causati dalle onde gravitazionali che risuonano attraverso l’Universo”.

“Studiare il ronzio delle onde gravitazionali ci permette di sintonizzarci sugli echi di eventi cosmici avvenuti nel corso di miliardi di anni”,

spiega Matthew Miles, ricercatore di OzGrav e della Swinburne University of Technology, nonché autore principale di due degli articoli pubblicati oggi su MNRAS.

Golam Shaifullah, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, a sua volta coinvolto nella ricerca, approfondisce:

“Rivelare onde gravitazionali a frequenze nell’ordine dei nanohertz ci permetterà non solo di cercare sistemi binari formati da buchi neri supermassicci, ma anche di aprire una finestra sulle fasi più antiche della formazione dell’Universo, oltre che su una varietà di processi fisici esotici.”

A 18 mesi di distanza dalla prima serie di pubblicazioni da parte di altri tre esperimenti internazionali (tra cui l’European Pulsar Timing Array, EPTA, in cui sono è coinvolto INAF, l’Università di Milano Bicocca e il Gran Sasso Science Institute), i risultati pubblicati oggi offrono nuove prospettive per la comprensione dei buchi neri più massicci dell’Universo, sul loro ruolo nella formazione del cosmo e sull’architettura cosmica che hanno lasciato dietro di sé.

Caterina Tiburzi, ricercatrice dell’INAF di Cagliari coinvolta nella collaborazione EPTA, spiega:

“Comprendere e modellare il rumore di fondo che affligge il segnale delle pulsar, causato dagli effetti del gas ionizzato interposto tra le stelle, la Terra e il Sole, è l’elemento chiave per confermare definitivamente i risultati di MPTA, così come quelli di EPTA e degli altri esperimenti precedenti. I nuovi ricevitori a bassa frequenza di MeerKAT saranno strumenti straordinari per questo scopo”.

“Oltre all’entusiasmo per i nuovi esiti osservativi – conclude infine Andrea Possenti, dell’INAF Cagliari, e membro della collaborazione MPTA fin dalla sua fondazione nel 2018 – questo è un momento cruciale, che dimostra come la collaborazione internazionale negli esperimenti di tipo Pulsar Timing Array, nei quali INAF è coinvolto da oltre 20 anni, spalancherà infine le porte dell’astronomia delle onde gravitazionali di frequenza ultra bassa”.

Per altre informazioni:

I tre articoli pubblicati oggi su sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society:

-

“The MeerKAT Pulsar Timing Array: Maps of the gravitational-wave sky with the 4.5 year data release” di K. Grunthal et al.

-

“The MeerKAT Pulsar Timing Array: The 4.5-year data release and the noise and stochastic signals of the millisecond pulsar population” di Matthew T. Miles et al.

-

“The MeerKAT Pulsar Timing Array: The first search for gravitational waves with the MeerKAT radio telescope” di Matthew T. Miles et al.

Testi, video e immagini dagli Uffici Stampa dell’Università di Milano-Bicocca e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF