CILE: PRIMA LUCE PER LE OTTICHE ADATTIVE DELLO SPETTROGRAFO ERIS

Ha completato con successo le sue prime osservazioni di prova lo spettrografo ERIS (Enhanced Resolution Imager and Spectrograph), uno strumento di nuova generazione installato al VLT (Very Large Telescope) dell’ESO a Cerro Paranal, in Cile. Con ERIS sarà possibile osservare il Sistema solare, gli esopianeti e le galassie lontane con un dettaglio senza precedenti grazie anche al suo modulo per l’ottica adattiva completamente a firma italiana. In particolare, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è impegnato in prima linea nella progettazione e nella realizzazione del modulo di ottica adattiva e calibrazione di ERIS e nell’architettura generale del software di gestione di tutto lo strumento.

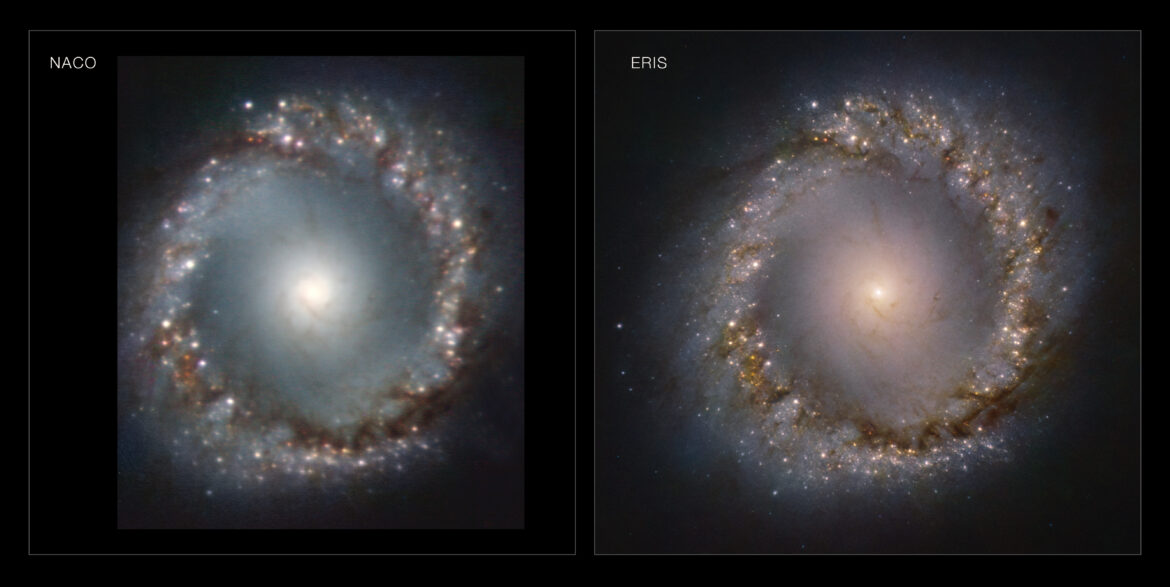

ERIS sfrutta la tecnologia dell’ottica adattiva destinata al fuoco Cassegrain del telescopio Yepun, uno dei quattro telescopi che formano il VLT. La versatilità di ERIS permetterà di ottenere risultati di rilevante interesse scientifico in molti campi della ricerca astronomica utilizzando uno solo dei 4 telescopi da 8,2 metri che costituiscono il VLT. ERIS rimpiazza altri due strumenti di grande successo: NACO e SINFONI. Lo spettrografo sarà operativo per almeno dieci anni.

Le osservazioni di prova di ERIS sono state ottenute in tre fasi, a febbraio, agosto e nuovamente a novembre 2022, per poter testare i limiti dello strumento. Durante una di queste osservazioni, è stato possibile rilevare con un dettaglio senza precedenti l’anello interno della galassia NGC 1097, situata a 45 milioni di anni luce dalla Terra, in direzione della costellazione della Fornace. Per renderci conto della risoluzione di ERIS, questa immagine mostra una porzione di cielo inferiore allo 0,03% delle dimensioni apparenti della luna piena.

L’Enhanced Resolution Imager and Spectrograph è dotato di un modulo di ottica adattiva che utilizza sensori ad alta risoluzione e ad alta velocità per analizzare gli effetti di disturbo introdotti dall’atmosfera terrestre in tempo reale. Il modulo è capace di inviare, fino a mille volte al secondo, le informazioni alla Adaptive Optics Facility del VLT, che provvede a correggere tali effetti grazie allo specchio secondario deformabile, utilizzando se necessario una stella guida artificiale prodotta da un raggio laser.

Nell’equipaggiamento dello spettrografo è presente poi un imager infrarosso all’avanguardia – il Near Infrared camera System o NIX – utilizzato proprio per riprendere l’anello interno di NGC 1097. Grazie a una tecnica chiamata coronografia, che blocca la luce delle stelle in modo simile a un’eclissi solare, ci permetterà di osservare alcuni degli oggetti astronomici più deboli.

ERIS dispone anche di uno spettrografo 3D chiamato SPIFFIER, che catturerà uno spettro per ogni singolo pixel all’interno del suo campo di vista, fatto che consentirà per esempio agli astronomi di studiare la dinamica di galassie lontane con dettagli incredibili.

L’INAF ha un ruolo di prima linea nella progettazione e nella realizzazione di ERIS: fa parte del Consorzio Internazionale insieme al Max Planck Institute (Germania, alla guida del progetto), allo UK Astronomy Technology Centre di Edimburgo (Scozia), l’ETH di Zurigo (Svizzera), NOVA-Leiden (Olanda) e lo European Southern Observatory (ESO).

In particolare l’INAF di Firenze è responsabile di tutto il sistema di ottica adattiva: il team guidato da Simone Esposito e Armando Riccardi ha realizzato i due sensori di ottica adattiva, uno a ‘stella

guida laser’ (Lgs) e l’altro ‘a stella guida naturale’ (Ngs). “Il sistema di ottiche adattive che abbiamo sviluppato per ERIS rende lo strumento estremamente versatile fornendo la risoluzione necessaria per tipologie di osservazioni diversificate: dallo studio di pianeti intorno a stelle vicine della nostra galassia, a osservazioni dettagliate di galassie così lontane e deboli da richiedere di generare una stella artificiale con un laser proiettato da terra per far funzionare in modo ottimale il nostro sistema di ottiche adattive”, spiega Riccardi, responsabile della realizzazione tecnica del modulo di ottica adattiva di ERIS. “Questa versatilità permetterà di andare oltre gli obiettivi prefissati per ERIS, fornendo un grimaldello alla capacità degli astronomi di esplorare nuove frontiere per aprire porte su una più profonda conoscenza del cosmo”.

L’unità di calibrazione è stata invece realizzata da tecnologi e ricercatori dell’INAF di Teramo coordinati da Mauro Dolci, il quale commenta:

“Come gruppo tecnologico eravamo alla nostra prima collaborazione alla realizzazione di uno strumento ESO. Per noi è stata un’esperienza entusiasmante: certamente impegnativa ma al contempo molto formativa. Sapevamo che la Calibration Unit è un sottosistema di importanza fondamentale, al pari di tutti gli altri sottosistemi: calibrare i dati acquisiti li rende effettivamente utilizzabili dal punto di vista scientifico. Ma nel caso di ERIS si trattava di qualcosa di più: oltre alle funzionalità “standard”, legate alle calibrazioni dello spettrografo SPIFFIER e della camera NIX, la Calibration Unit infatti proietta sul piano focale del telescopio alcune immagini di sorgenti artificiali, che vengono utilizzate per monitorare ed ottimizzare le funzionalità e le prestazioni del modulo di Ottica Adattiva e dello spettrografo stesso. È stata una sfida importante, un impegno ampiamente ripagato non solo dalle operazioni al Very Large Telescope, ma anche dall’uso intensivo che è stato fatto della Calibration Unit per la cruciale fase di integrazione e test di ERIS in Europa. Il completamento della Science Verification, con l’inizio della fase operativa che ne conseguirà, è insomma per noi motivo di grandissima soddisfazione”.

L’architettura generale del software di gestione di tutto lo strumento è infine sotto la guida dei ricercatori dell’INAF di Padova coordinati da Andrea Baruffolo. Il ricercatore sottolinea:

“Per noi si tratta del coronamento di un percorso iniziato sin dalle prime fasi, ovvero dallo studio concettuale, del progetto per la costruzione di ERIS. Un lavoro impegnativo, data la complessità dello strumento. In ERIS, il software di controllo deve coordinare le operazioni, monitorare e raccogliere i dati di un sofisticato modulo di Ottica Adattiva, una Unità di Calibrazione ricca di funzioni e due canali scientifici infrarossi avanzati (Spettrografo a Campo Integrale e Imager). Il software integra un Real-Time Computer (RTC), fornito da ESO, che calcola in tempo reale le correzioni di Ottica Adattiva, e deve anche interfacciarsi al telescopio VLT/UT4, alla Adaptive Optics Facility (AOF), e al sistema delle stelle artificiali laser (4LGSF). Per il gruppo “software di controllo,” arrivare alla Science Verification è un traguardo reso possibile dall’ottimo spirito di collaborazione tra tutti i membri dei vari Istituti che ne fanno parte”.

Testo e immagini dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sul completamento delle prime osservazioni di prova con le ottiche adattive dello spettrografo ERIS. Video ESO.