SCOPERTO IL GETTO OSCILLANTE DI M87

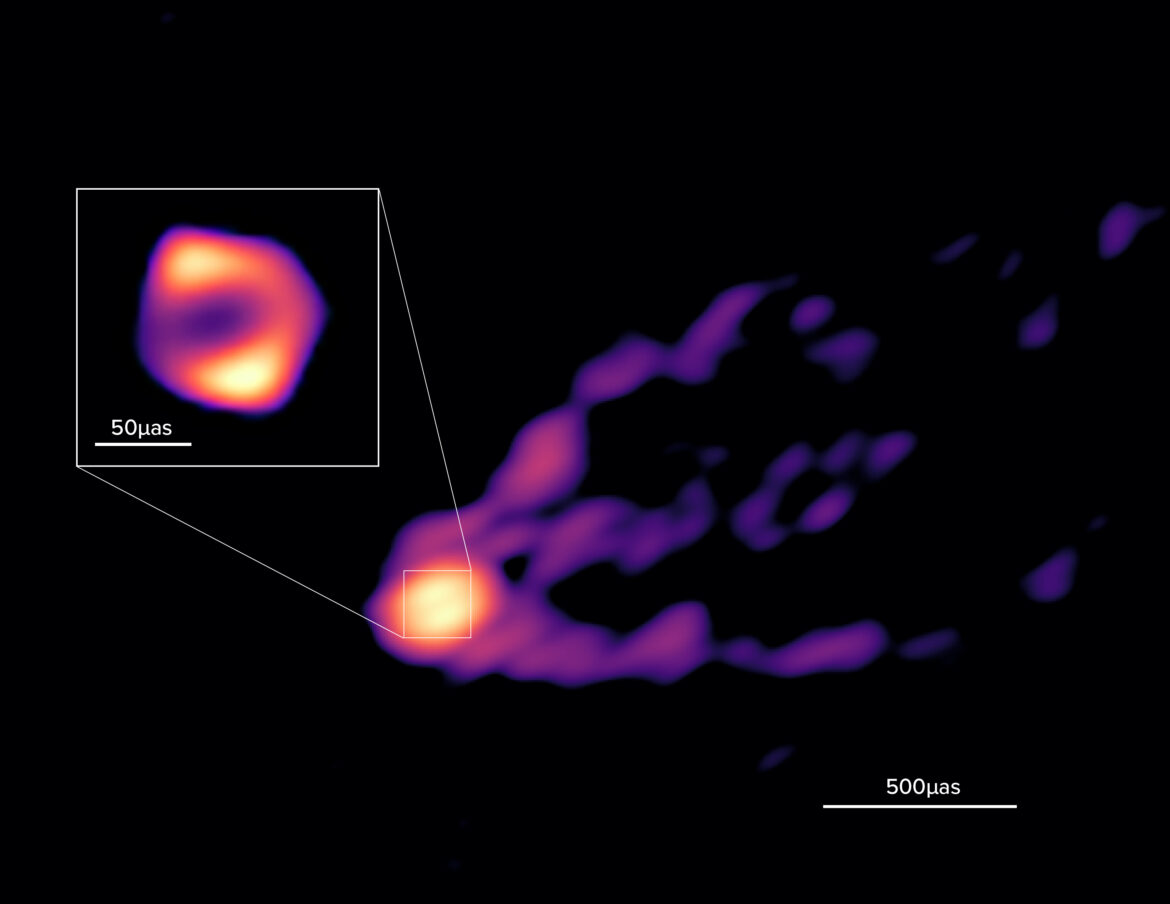

Un gruppo di ricercatori guidati dallo Zhejiang Laboratory (Cina), a cui partecipa anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Università di Bologna, ha recentemente scoperto che la vicina radiogalassia Messier 87 (M87), situata a 55 milioni di anni luce dalla Terra, presenta un getto oscillante. Questo getto ha origine da un buco nero 6,5 miliardi di volte più massiccio del Sole: esattamente quello la cui immagine è stata ottenuta nel 2019 con l’Event Horizon Telescope (EHT). Dai dati raccolti negli ultimi 23 anni con la tecnica Very Long Baseline Interferometry (VLBI), gli esperti hanno osservato che il getto oscilla con un’ampiezza di circa 10 gradi (il fenomeno è conosciuto con il nome di precessione). Come si legge nell’articolo pubblicato oggi su Nature, gli esperti hanno svelato un ciclo ricorrente di 11 anni nel movimento di precessione della base del getto, come previsto dalla teoria della relatività generale di Einstein nel caso di un buco nero rotante attorno al suo asse. Questo lavoro ha quindi collegato con successo la dinamica del getto con il buco nero supermassiccio centrale, offrendo la prova dell’esistenza della rotazione del buco nero di M87.

I buchi neri supermassicci al centro delle galassie attive sono gli oggetti celesti più potenti dell’universo, in quanto in grado di accumulare enormi quantità di materiali a causa della straordinaria forza gravitazionale e allo stesso tempo alimentare getti che si allontanano a velocità vicina a quella della luce. Il meccanismo di trasferimento di energia tra i buchi neri supermassicci, il disco tramite il quale la materia cade sul buco nero e i getti relativistici rimane però un enigma ancora irrisolto. Una teoria prevalente suggerisce che l’energia può essere estratta da un buco nero in rotazione, che grazie alla energia gravitazionale ottenuta dalla materia in caduta su di esso è in grado di espellere getti di plasma a velocità vicine a quella della luce. Tuttavia, la rotazione dei buchi neri supermassicci non è ancora stata provata con certezza.

Marcello Giroletti, ricercatore presso l’INAF di Bologna e tra gli autori dell’articolo, spiega:

“Questa scoperta è molto importante, perché prova che il buco nero supermassccio al centro di M87 è in rotazione su sé stesso con grandissima velocità. Questa possibilità era stata ipotizzata proprio sulla base delle immagini ottenute con EHT ma ora ne abbiamo una dimostrazione inequivocabile”

Infatti quale forza nell’universo può alterare la direzione di un getto così potente? La risposta potrebbe nascondersi nel comportamento del disco di accrescimento, la struttura a forma di disco nella quale il materiale spiraleggia gradualmente verso l’interno finché non viene fatalmente attratto dal buco nero. E se il buco nero è in rotazione su sé stesso, ne segue un impatto significativo sullo spazio-tempo circostante, causando il trascinamento degli oggetti vicini, ovvero il “frame-dragging” previsto dalla Relatività Generale di Einstein.

Gabriele Giovannini, professore dell’Università di Bologna e tra gli autori dell’articolo, aggiunge:

“La galassia M87 (Virgo A) non cessa di stupirci. Dopo averci regalato la prima immagine del suo supermassiccio buco nero centrale, ora ci rivela che il potente getto emesso grazie alla trasformazione di massa in energia non è stabile ma fa registrare una regolare oscillazione. Questo risultato mostra un non perfetto allineamento tra la rotazione del buco nero centrale ed il disco di materia che lo circonda ed in caduta su di esso. L’oscillazione del getto influenza notevolmente la materia e lo spazio tempo circostante in accordo con le leggi relativistiche”.

Dall’analisi dei dati si evince che l’asse di rotazione del disco di accrescimento si disallinea con l’asse di rotazione del buco nero, portando alla precessione del getto. Il rilevamento di questa precessione rappresenta un supporto convincente per concludere inequivocabilmente che il buco nero supermassiccio all’interno di M87 stia ruotando, aprendo nuove dimensioni nella nostra comprensione della natura dei buchi neri supermassicci.

“La precessione – dice Giroletti – è la variazione della direzione del getto emesso dal buco nero al centro di M87. Per l’esattezza è una variazione regolare e ciclica per cui l’asse del getto nel corso degli anni descrive un cono attorno ad un asse immaginario. Guardando questa precessione proiettata nel piano del cielo noi vediamo il getto oscillare in modo regolare”.

Questo lavoro ha utilizzato un totale di 170 epoche di osservazioni ottenute dalla rete East Asian VLBI Network (EAVN), dal Very Long Baseline Array (VLBA), dal KVN e VERA (KaVA), e dalla rete East Asia to Italy Nearly Global VLBI (EATING). In totale, più di 20 telescopi in tutto il mondo hanno contribuito a questo studio, tra cui anche il Sardinia Radio Telescope (SRT) e la Stazione Radioastronomica di Medicina dell’INAF.

“Questo importante risultato nasce grazie a un’ampia collaborazione che ha coinvolto 79 ricercatori di 17 diversi osservatori, università ed enti ricerca sparsi in 10 Paesi”, dice ancora Giovannini. “”Di cruciale importanza, in particolare, è stata la sinergia tra studiosi italiani e dell’Asia Orientale (Cina, Giappone, Corea). La collaborazione è in continuo sviluppo, infatti nelle antenne italiane utilizzate per le osservazioni sono infatti stati installati alcuni ricevitori coreani che permetteranno di migliorare la collaborazione nelle osservazioni ad alta frequenza (alta energia) ed elevata risoluzione angolare”.

Giroletti aggiunge: “INAF ha fornito un contributo fondamentale tramite la partecipazione dei propri radiotelescopi che si trovano a grandissima distanza (circa 10 mila km) da quelli dell’Asia Orientale che costituivano il nucleo della rete osservativa. Poiché i dettagli delle immagini dipendono dall’estensione della rete, l’aggiunta delle antenne INAF ha migliorato di quasi 10 volte il dettaglio delle immagini. Questo ha facilitato grandemente la rivelazione delle oscillazioni del getto. Inoltre INAF ha contribuito anche con la partecipazione del proprio personale di ricerca per l’interpretazione dei risultati”.

E conclude: “La collaborazione fra Italia ed estremo oriente sta crescendo anno dopo anno sia in ambito scientifico che tecnologico e questo risultato ci dà grande fiducia per i lavori che stiamo portando avanti nei due continenti”.

Per ulteriori informazioni:

L’articolo “Precessing jet nozzle connecting to a spinning black hole in M87”, di Yuzhu Cui et al., è stato pubblicato sulla rivista Nature.

Testo e immagini dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)