IXPE SVELA LA POLARIZZAZIONE DEI RAGGI X DI UNA MAGNETAR ATTIVA, 1E 1841-045

IXPE ha osservato per la prima volta la magnetar 1E 1841-045 durante una fase di attivazione, rilevando l’emissione di raggi X polarizzati. Questa scoperta fornisce nuovi indizi sul campo magnetico della stella e sui meccanismi di produzione di radiazione ad alta energia nelle pulsar altamente magnetizzate.

Osservata per la prima volta la polarizzazione di una magnetar dopo una fase di attivazione, chiamata outburst, grazie all’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), missione spaziale nata dalla collaborazione tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). I due lavori che riportano l’osservazione, uno guidato da ricercatrici e ricercatori italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Università degli Studi di Padova, e l’altro da ricercatrici e ricercatori che lavorano negli Stati Uniti, sono stati pubblicati oggi sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.

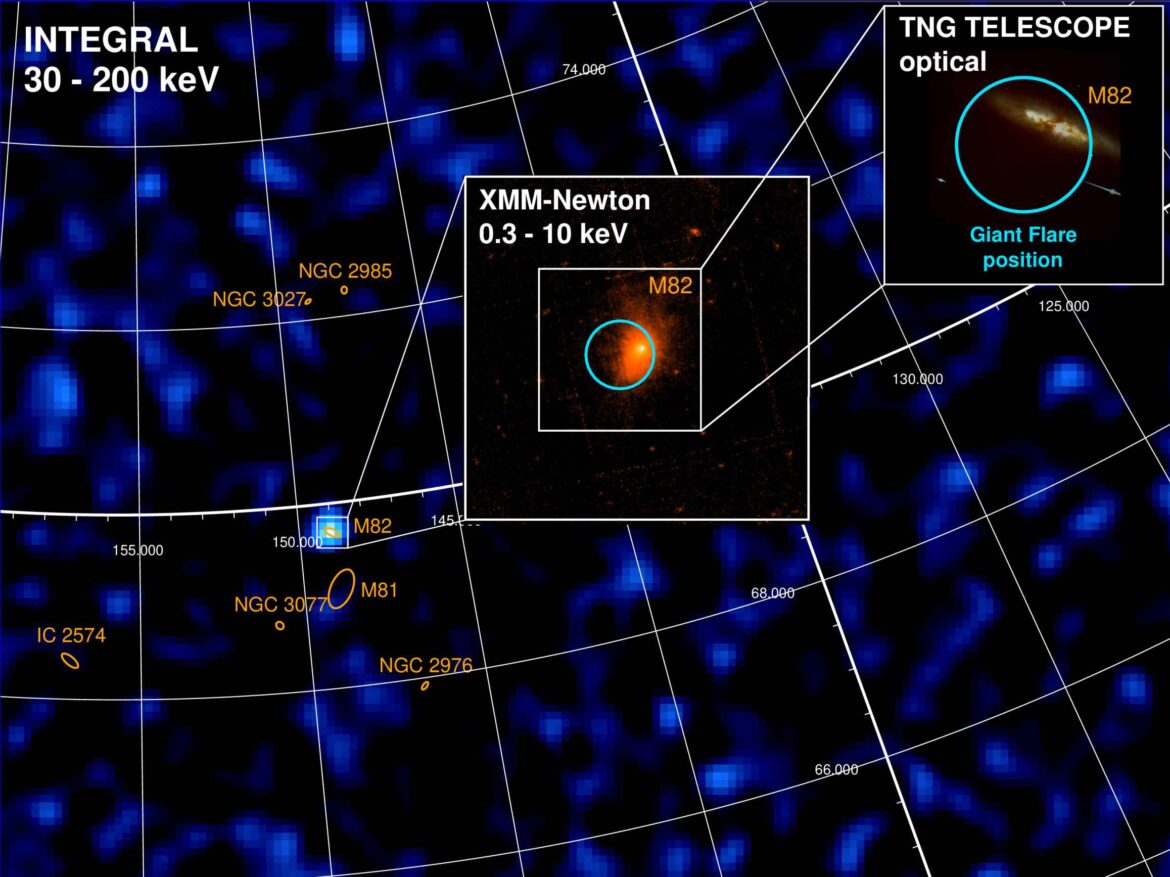

La magnetar 1E 1841-045, una stella di neutroni situata nei resti della supernova Kes 73 a circa 28.000 anni luce dalla Terra, ha sorpreso la comunità scientifica riattivandosi il 20 agosto 2024. È stata osservata da tutti i telescopi sensibili alle alte energie, compreso IXPE che per la prima volta in assoluto è riuscito a osservare la radiazione X polarizzata di una magnetar in uno stato di attività. La luce polarizzata è la luce in cui le onde elettromagnetiche oscillano su un piano preferenziale, e non in modo disordinato come succede con la luce “normale”. Misurare come e quanto la luce è polarizzata offre indizi cruciali sulla sua origine e sull’ambiente che ha attraversato per giungere fino a noi.

Una stella di neutroni è il residuo di una stella massiccia che, giunta alla fine del suo ciclo evolutivo, collassa su se stessa, lasciando un nucleo estremamente denso, con una massa simile a quella del Sole, ma compresso in una sfera dal diametro paragonabile all’estensione di una città come Roma. Poiché le stelle di neutroni esaltano le proprietà delle loro stelle progenitrici, come la velocità di rotazione e l’intensità del campo magnetico, danno luogo ad alcuni dei fenomeni fisici più estremi dell’universo osservabile, offrendo opportunità uniche per studiare condizioni che sarebbero impossibili da replicare in un laboratorio sulla Terra.

Le magnetar, stelle di neutroni con campi magnetici estremamente intensi, sono tra gli oggetti più affascinanti ed enigmatici dell’universo. Quando una di queste stelle si attiva, può rilasciare fino a mille volte l’energia che emetterebbe normalmente, dando luogo a fenomeni fisici ancora più estremi. Tuttavia, i meccanismi alla base di queste fluttuazioni energetiche non sono ancora del tutto compresi. In questo contesto, la misurazione della luce polarizzata gioca un ruolo cruciale: i dati raccolti mostrano che l’emissione di raggi X da 1E 1841-045 diventa sempre più polarizzata a livelli di energia più elevati, pur mantenendo lo stesso angolo di polarizzazione. Questo significa che le diverse componenti di emissione sono legate tra loro e che quella più ad alta energia, finora la più elusiva, è fortemente influenzata dal campo magnetico.

“È la prima volta che riusciamo a osservare la polarizzazione di una magnetar in stato di attività e questo ci ha permesso di vincolare i meccanismi e la geometria di emissione che si celano dietro a questi stati attivi”, dice Michela Rigoselli, ricercatrice dell’INAF di Milano e prima autrice dell’articolo. “Ora sarà interessante osservare 1E 1841-045 una volta tornata allo stato di quiescenza per monitorare l’evoluzione delle sue proprietà polarimetriche”.

Questa osservazione evidenzia chiaramente le potenzialità della scienza delle magnetar, che può ancora essere approfondita attraverso la polarimetria ad alta energia.

Crediti: ESA

Per ulteriori informazioni:

Lanciata il 9 dicembre 2021 dal Kennedy Space Center della NASA su un razzo Falcon 9, la missione IXPE fa parte della serie Small Explorer della NASA. IXPE, frutto di una collaborazione tra NASA e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), è una missione interamente dedicata allo studio dell’universo attraverso la misura della polarizzazione dei raggi X. Utilizza tre telescopi installati a bordo con rivelatori finanziati dall’ASI e sviluppati da un team di scienziati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con il supporto industriale di Ohb-Italia.

L’articolo “IXPE detection of highly polarized X-rays from the magnetar 1E 1841-045”, di Rigoselli M., Taverna R., Mereghetti S., Turolla R., Israel G.L., Zane S., Marra L., Muleri F., Borghese A., Coti Zelati F., De Grandis D., Imbrogno M., Kelly R. M. E., Esposito P., Rea N., è stato pubblicato online sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.

L’articolo “X-ray polarization of the magnetar 1E 1841-045”, di Stewart R., Younes G., Harding A.K., Wadiasingh Z., Baring M.G., Negro M., Strohmayer T.E., Ho W.C.G., Ng M., Arzoumanian, Z., Dinh Thi H., Di Lalla N., Enoto T., Gendreau K., Hu C., van Kooten A., Kouveliotou C., McEwen A., è stato pubblicato online sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.

Testo, video e immagini dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF