Un ululato dal Medioevo – Uno studio multidisciplinare firmato dalle Università Sapienza, Bologna e Parma fornisce la descrizione più completa di un campione di lupo del Medioevo in Italia.

È stato pubblicato nei giorni scorsi un importante articolo sullo studio di un cranio fossile di lupo (Canis lupus), rinvenuto nel settembre 2018 nel Fiume Po da Davide Persico, Professore associato presso l’Università di Parma e autore senior che ha diretto lo studio.

Il fossile, completo e in ottimo stato di conservazione, è esposto nel Museo Paleoantropologico del Po di San Daniele Po (CR) ed è già stato oggetto di uno studio paleogenetico nel 2019. Nel recente articolo scientifico però, viene presentata la sua prima descrizione completa basata su un approccio multidisciplinare.

“Il riconoscimento e la prima classificazione tassonomica dell’esemplare, nonché la deter-minazione dell’età anagrafica e del sesso, sono state eseguite attraverso un’analisi biome-trica svolta presso il Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità ambientale dell’Università di Parma” – afferma Davide Persico.

Il cranio quasi completo è stato ritrovato sulla barra alluvionale del Fiume Po denominata Boschi Marialuigia, in sponda destra ma in territorio cremonese. Mediante l’analisi radiometrica al Carbonio 14, il fossile è stato collocato in pieno Medioevo, esattamente tra il 967 e il 1157 d.C.

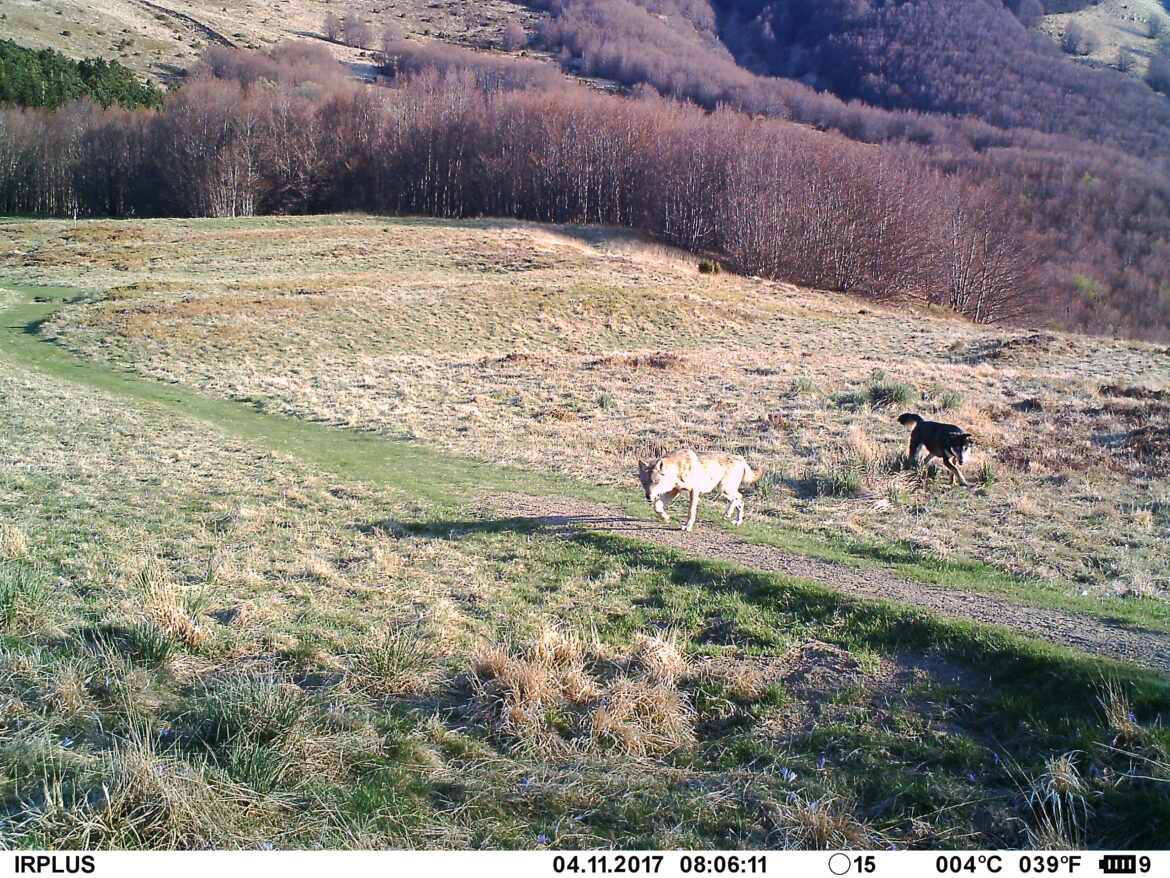

Il periodo medievale ha rappresentato una fase cruciale per la storia evolutiva del lupo in quanto segnato sia da importanti cambiamenti ecosistemici, soprattutto nei paesaggi boschivi, sia da pesanti persecuzioni umane, che hanno portato questa specie a un drammatico declino demografico. Nonostante il lupo sia senza dubbio uno dei predatori più iconici e ampiamente studiati di tutti i tempi, in Europa i resti osteologici di lupi medievali sono estremamente rari, limitando la comprensione delle dinamiche e dei fenomeni che hanno influenzato l’evoluzione delle popolazioni passate di questa specie. Per questo motivo, il cranio fossile oggetto di studio ha rappresentato un’eccezionale e rara opportunità di ricerca.

“Le analisi biometriche e quelle basate sulla Tomografia Computerizzata (TC)” – afferma Raffaele Sardella, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza Università di Roma – “indicano che il lupo del Po rientra nella variabilità cranica della sottospecie Canis lupus italicus esistente tutt’oggi nella nostra penisola”.

“L’usura dei denti ha consentito di ricondurre il cranio ad un individuo adulto tra i 6 e gli 8 anni, di sesso femminile – ha sottolineato Dawid Adam Iurino, primo autore dell’articolo, esperto di paleopatologie e applicazioni della paleontologia virtuale presso Sapienza. Questo esemplare – continua lo studioso – manifesta chiare prove di una grave parodontite che ha causato la completa perdita del canino sinistro producendo un grande foro che collega l’alveolo con la cavità nasale. Tale condizione patologica ha probabilmente debilitato gravemente il soggetto; non è però possibile stabilire con certezza se la morte sia stata una conseguenza di questa malattia”.

Le analisi filogenetiche, condotte presso il Laboratorio del DNA antico dell’Università di Bologna, hanno collocato il pool genetico del DNA mitocondriale (piccola porzione del genoma ereditata solo per via materna) del reperto all’interno della variabilità genetica dei lupi moderni, chiaramente distinto da quello dei cani. In particolare, secondo Elisabetta Cilli, Professoressa a contratto di Archeogenetica all’Università di Bologna e co-autrice dello studio, il campione rientra nell’aplogruppo 2 dei lupi, cioè fa parte delle linee di discendenza materne più antiche che derivano tutte da un antenato comune. In Europa tale aplogruppo, a partire da almeno 2.700-1.200 anni fa, è stato in gran parte sostituito dal più recente aplogruppo 1, tranne in Italia dove persiste solo l’aplogruppo 2. Le stesse analisi hanno inoltre dimostrato che la sequenza mitocondriale dell’esemplare studiato è molto simile a quella tipica greca, chiamata W15, da cui mostra solo una mutazione di differenza.

Secondo Elisabetta Cilli, questa sequenza di DNA rappresenta parte dell’antica variabilità genetica della popolazione italiana di lupi oggi persa a causa dell’impatto negativo delle persecuzioni antropiche perpetrate nel Medioevo e, per l’Europa occidentale, in particolare negli ultimi 150 anni.

Questo studio multidisciplinare fornisce la descrizione più completa di un campione di lupo del Medioevo in Italia e dimostra come i campioni archeozoologici rappresentino una fonte essenziale di informazioni per comprendere le dinamiche, la diversità e la distribuzione dei lupi tra presente e passato.

Tra gli autori anche Romolo Caniglia, ricercatore di ISPRA, Elena Fabbri, ricercatrice di ISPRA, Marta Maria Ciucani dell’Università di Copenaghen e Beniamino Mecozzi di Sapienza Università di Roma.

Testo e foto dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma