LUCE SUI TITANI DELL’ALBA COSMICA: I PRIMI QUASAR SFIDANO I LIMITI DELLA FISICA PER CRESCERE

Scoperte nuove evidenze che spiegano come si siano formati i buchi neri supermassicci nel primo miliardo di anni di vita dell’Universo. Lo studio, condotto dai ricercatori dell’INAF, analizza 21 quasar distanti e rivela che questi oggetti si trovano in una fase di accrescimento super veloce, offrendo preziose informazioni sulla loro formazione ed evoluzione, in parallelo con quella delle galassie ospitanti.

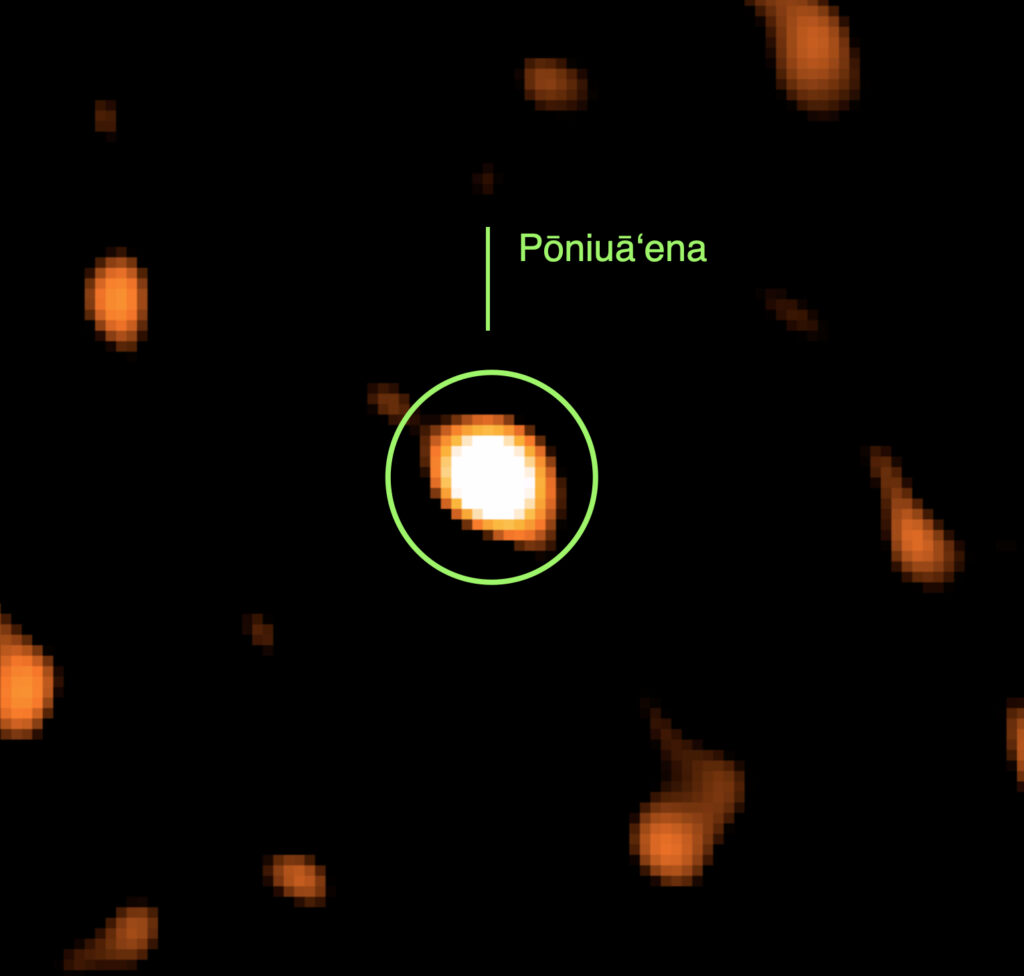

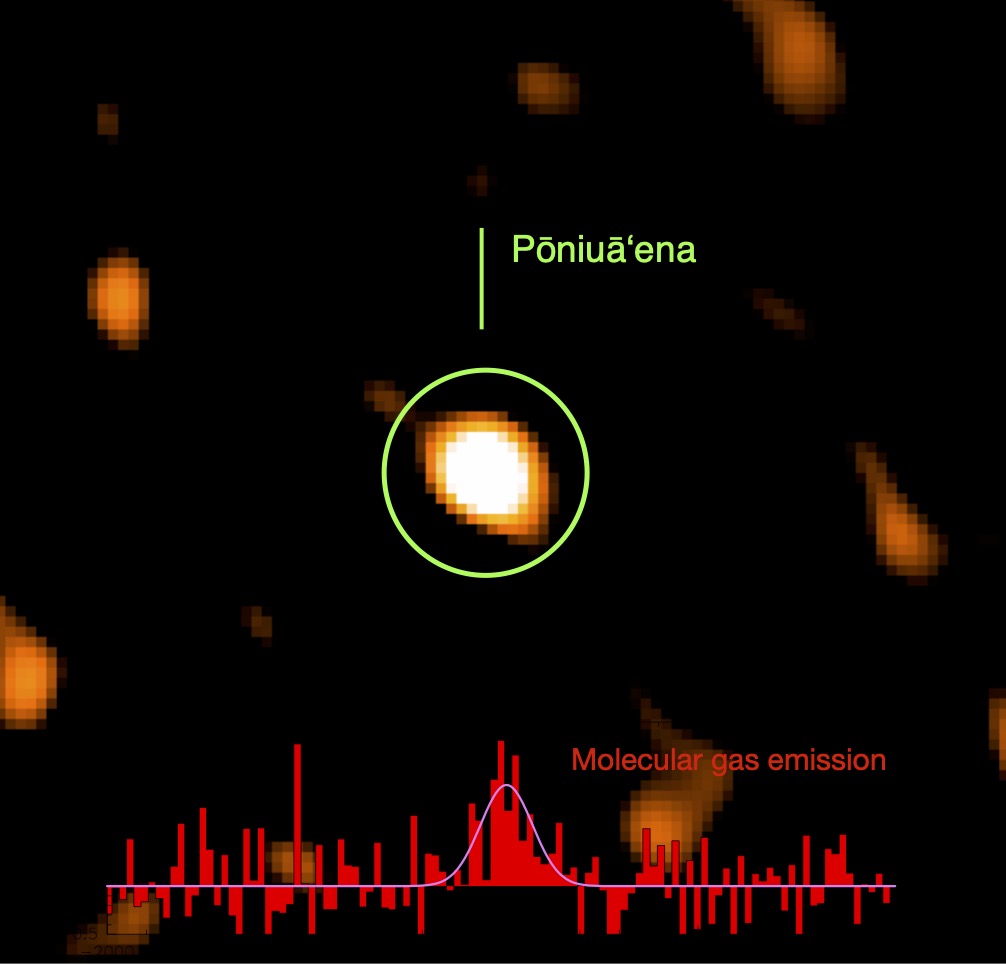

In un articolo pubblicato oggi sulla rivista Astronomy & Astrophysics emergono nuove indicazioni che suggeriscono come i buchi neri supermassicci, con masse pari ad alcuni miliardi di volte quella del nostro Sole, si siano formati così rapidamente in meno di un miliardo di anni dopo il Big Bang. Lo studio, guidato dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), analizza un campione di 21 quasar, tra i più distanti scoperti finora, osservati nei raggi X dai telescopi spaziali XMM-Newton e Chandra. I risultati suggeriscono che i buchi neri supermassicci al centro di questi titanici quasar, i primi a essersi formati durante l’alba cosmica, potrebbero aver raggiunto le loro straordinarie masse grazie a un accrescimento molto rapido e intenso, fornendo così una spiegazione plausibile alla loro esistenza nelle prime fasi dell’Universo.

I quasar sono galassie attive, alimentate da buchi neri supermassicci al loro centro (chiamati nuclei galattici attivi), che emettono enormi quantità di energia mentre attraggono materia. Sono estremamente luminosi e lontani da noi. Nello specifico, i quasar esaminati in questo studio sono tra gli oggetti più distanti mai osservati e risalgono a un’epoca in cui l’Universo aveva meno di un miliardo di anni.

In questo lavoro, l’analisi delle emissioni nei raggi X di tali oggetti ha rivelato un comportamento completamente inaspettato dei buchi neri supermassicci al loro centro: è emerso un legame tra la forma dell’emissione in banda X e la velocità dei venti di materia lanciati dai quasar. Questa relazione associa la velocità dei venti, che può raggiungere migliaia di chilometri al secondo, alla temperatura del gas nella corona, la zona che emette raggi X più prossima al buco nero, legata a sua volta ai potenti meccanismi di accrescimento del buco nero stesso. I quasar con emissione X a bassa energia, quindi con una minore temperatura del gas nella corona, mostrano venti più veloci. Ciò è indice di una fase di crescita estremamente rapida che valica un limite fisico di accrescimento di materia denominato limite di Eddington, per questo motivo tale fase viene chiamata ‘super Eddington’. Viceversa, i quasar con emissioni più energetiche nei raggi X tendono a presentare venti più lenti.

“Il nostro lavoro suggerisce che i buchi neri supermassicci al centro dei primi quasar che si sono formati nel primo miliardo di anni di vita dell’Universo possano effettivamente aver aumentato la loro massa molto velocemente, sfidando i limiti della fisica”, afferma Alessia Tortosa, prima autrice del lavoro e ricercatrice presso l’INAF di Roma. “La scoperta di questo legame tra emissione X e venti è cruciale per comprendere come buchi neri così grandi si siano formati in così poco tempo, offrendo in tal modo un’indicazione concreta per risolvere uno dei più grandi misteri dell’astrofisica moderna”.

Il risultato è stato raggiunto soprattutto grazie all’analisi di dati raccolti con il telescopio spaziale XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che ha permesso di osservare i quasar per circa 700 ore, fornendo dati senza precedenti sulla loro natura energetica. La maggior parte dei dati, raccolti tra il 2021 e 2023 nell’ambito del Multi-Year XMM-Newton Heritage Programme, sotto la direzione di Luca Zappacosta, ricercatore dell’INAF di Roma, fa parte del progetto HYPERION, che si propone di studiare i quasar iperluminosi all’alba cosmica dell’Universo. L’estesa campagna di osservazioni è stata guidata da un team di scienziati italiani e ha ricevuto il sostegno cruciale dell’INAF, che ha finanziato il programma, sostenendo così una ricerca di avanguardia sulle dinamiche evolutive delle prime strutture dell’Universo.

“Per il programma HYPERION abbiamo puntato su due fattori chiave: da una parte l’accurata scelta dei quasar da osservare, selezionando i titani, cioè quelli che avevano accumulato la maggior massa possibile, e dall’altra lo studio approfondito delle loro proprietà nei raggi X, mai tentato finora su così tanti oggetti all’alba cosmica”, sostiene Zappacosta. “Direi proprio che abbiamo fatto bingo! I risultati che stiamo ottenendo sono davvero inaspettati e puntano tutti su un meccanismo di crescita dei buchi neri di tipo super Eddington”.

Questo studio fornisce indicazioni importanti per le future missioni in banda X, come ATHENA (ESA), AXIS e Lynx (NASA), il cui lancio è previsto tra il 2030 e il 2040. Infatti, i risultati ottenuti saranno utili per il perfezionamento degli strumenti di osservazione di nuova generazione e per la definizione di migliori strategie di indagine dei buchi neri e dei nuclei galattici nei raggi X a epoche cosmiche più remote, elementi essenziali per comprendere la formazione delle prime strutture galattiche nell’Universo primordiale.

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “HYPERION. Shedding light on the first luminous quasars: A correlation between UV disc winds and X-ray continuum”, di Tortosa A. et al. 2024, è stato pubblicato online sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF