JVAS B1938+666: UN SOTTILISSIMO ARCO GRAVITAZIONALE RIVELA UN ELUSIVO CORPO CELESTE A MILIARDI DI ANNI LUCE

Grazie alla rete mondiale di radiotelescopi VLBI – tra cui la parabola INAF di Medicina – e alla tecnica delle cosiddette lenti gravitazionali è stata ottenuta l’immagine più nitida mai realizzata di un arco gravitazionale. Dalle osservazioni è emersa la presenza del più piccolo oggetto celeste mai individuato a distanze cosmologiche grazie al solo effetto della forza di gravità.

Grazie a una rete mondiale di radiotelescopi, con la partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), un team internazionale ha ottenuto l’immagine radio più definita mai realizzata di un arco gravitazionale prodotto dalla deformazione delle onde radio provenienti da una galassia a 11 miliardi di anni luce, riuscendo a ricostruirne la struttura reale. Dalla stessa serie di osservazioni è emersa anche la presenza del più piccolo oggetto celeste mai individuato a distanze cosmologiche grazie al solo effetto della forza di gravità. I due risultati, pubblicati oggi rispettivamente su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society e su Nature Astronomy, aprono nuove prospettive nello studio delle galassie lontane e della materia oscura.

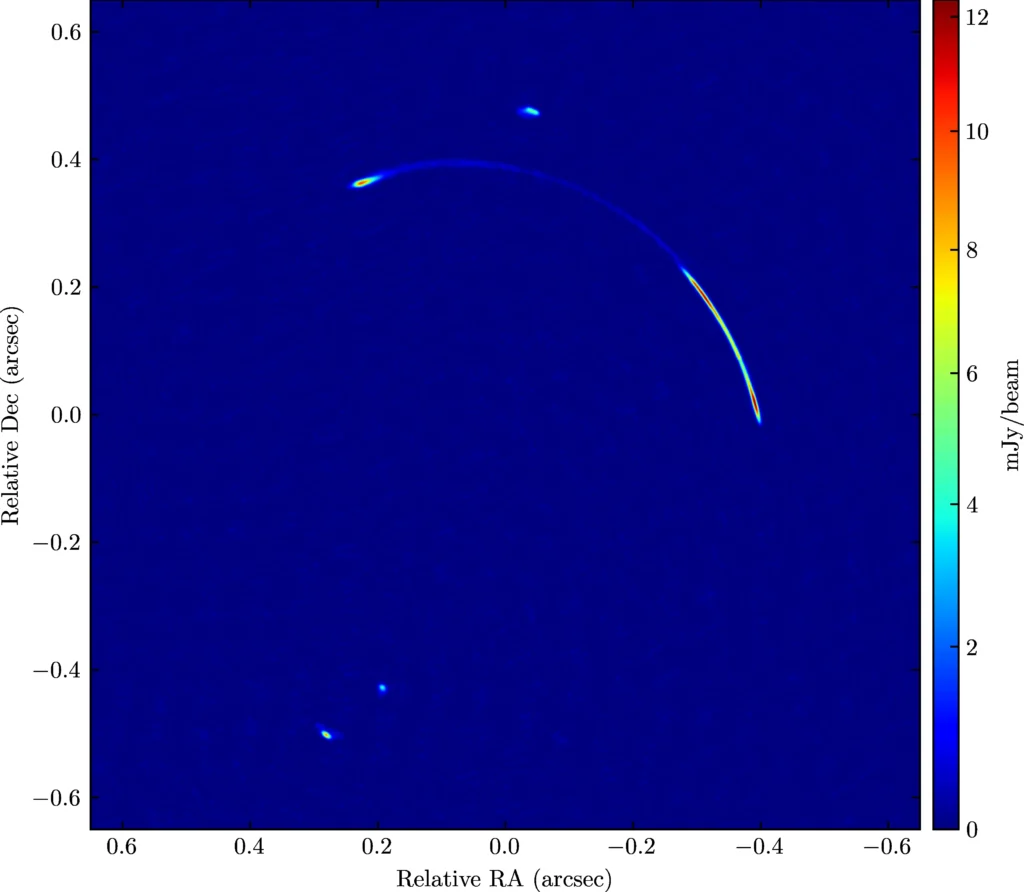

Il primo studio presenta osservazioni ad altissima risoluzione della lente gravitazionale JVAS B1938+666, già nota da tempo: una galassia ellittica massiccia in “primo piano”, a circa 6,5 miliardi di anni luce, agisce come lente gravitazionale e deforma la radiazione ottica e radio di una sorgente ancora più distante, a oltre 11 miliardi di anni luce, creando immagini multiple e un anello di Einstein quasi completo nel vicino infrarosso.

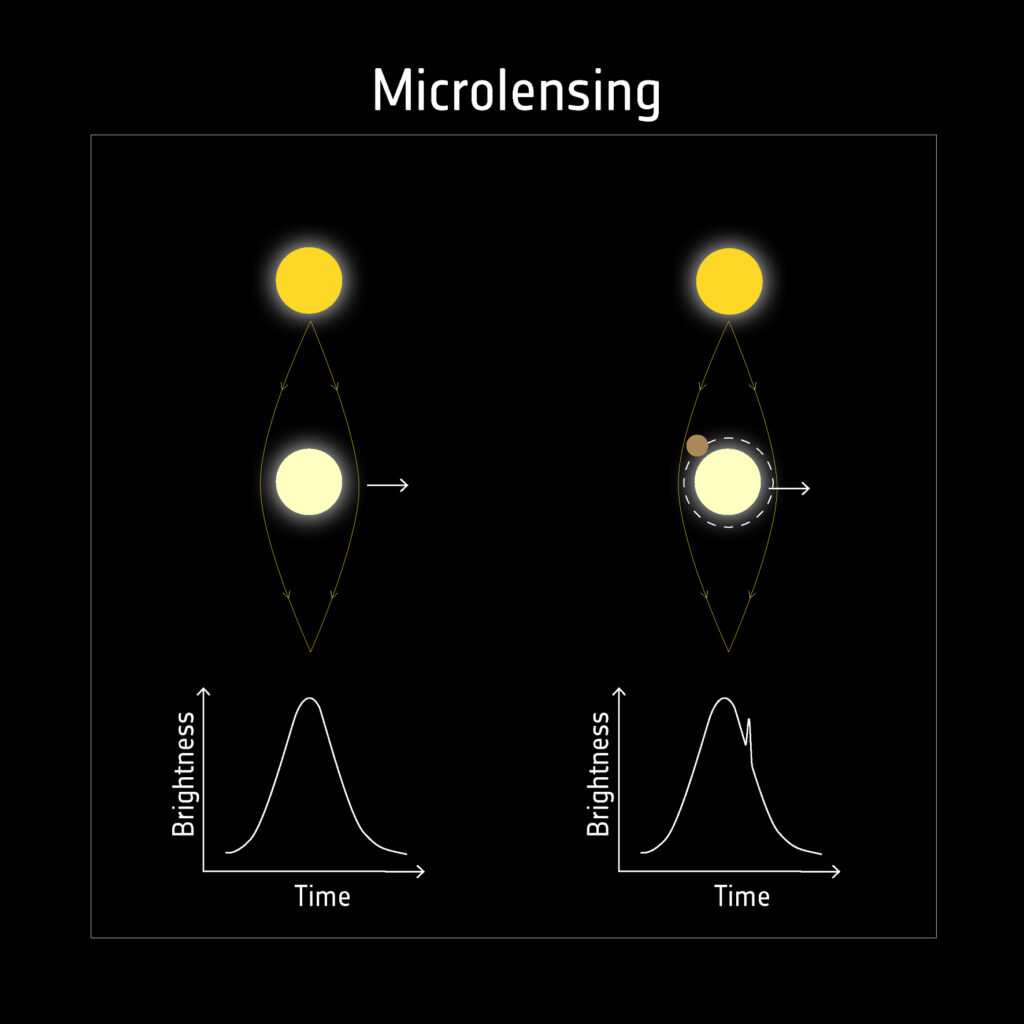

Il fenomeno della lente gravitazionale, previsto dalla relatività generale di Einstein, si verifica quando una massa molto grande curva lo spazio-tempo circostante. La luce proveniente da un oggetto posto dietro a questa massa viene deviata, come se passasse attraverso una lente ottica, producendo immagini multiple, archi o persino anelli. Lo studio di queste immagini distorte è oggi uno degli strumenti più potenti per indagare la materia oscura, che non possiamo osservare direttamente, ma che rivela la sua presenza solo attraverso gli effetti della forza di gravità.

In questo caso la lente gravitazionale è stata osservata con la tecnica del VLBI (Very Long Baseline Interferometry), collegando 22 radiotelescopi sparsi in tutto il mondo: l’European VLBI Network, il Very Long Baseline Array americano e il Green Bank Telescope negli Stati Uniti. Tra gli strumenti utilizzati c’è anche la parabola da 32 metri “Gavril Grueff” di Medicina (vicino a Bologna), gestita dall’INAF. La correlazione delle osservazioni di tutti questi radiotelescopi è stata effettuata presso JIVE (il Joint Institute for VLBI-ERIC nei Paesi Bassi), di cui INAF è membro. Questa tecnica consente di simulare un’unica gigantesca antenna virtuale con diametro pari alla distanza tra le parabole più distanti e, di conseguenza, di raggiungere un dettaglio estremo nelle osservazioni, pari a un millesimo di secondo d’arco. Alla distanza della radiosorgente osservata, questo equivale a distinguere strutture grandi appena una trentina di anni luce, cioè una decina di volte la distanza che separa il Sole dalla sua stella più vicina.

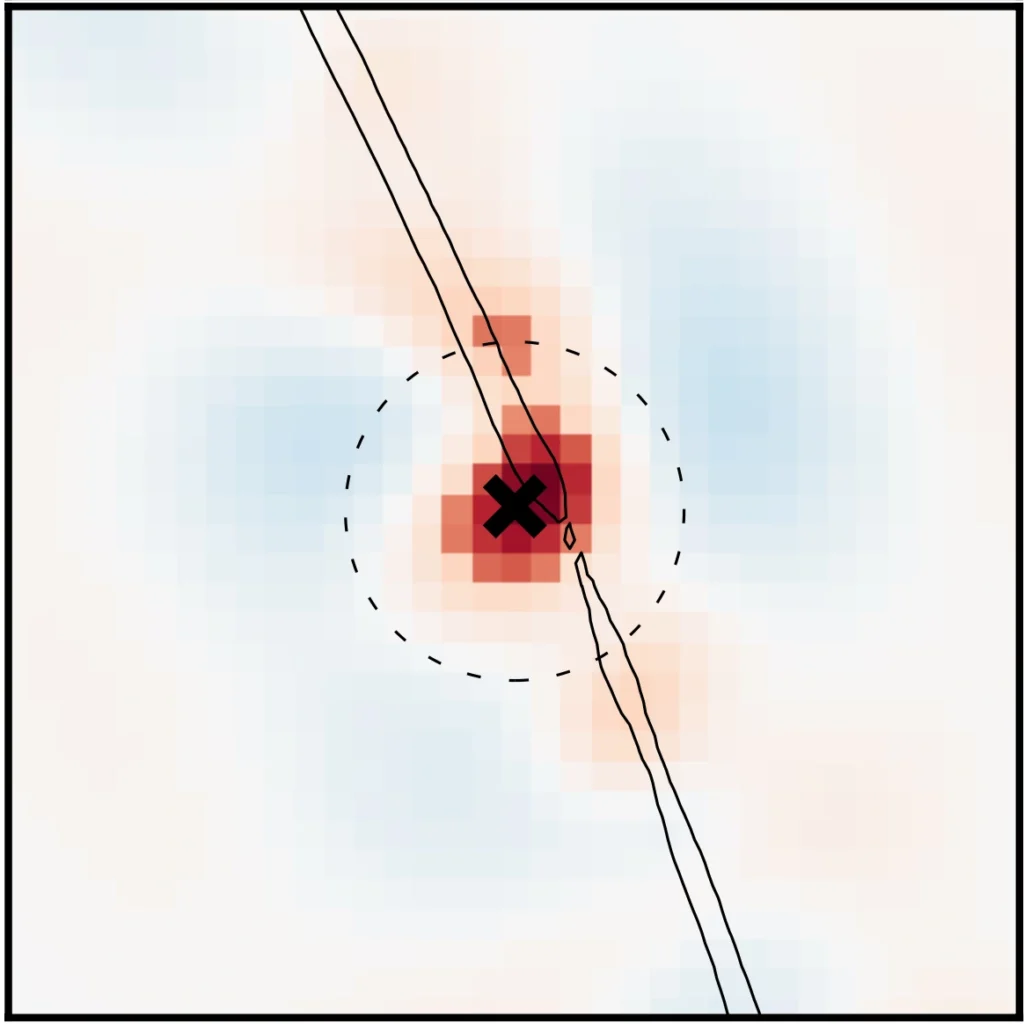

Le osservazioni di JVAS B1938+666 condotte alla frequenza radio di 1,7 GHz, per un totale di 14 ore, hanno rivelato un arco gravitazionale sottilissimo e quasi completo, il più definito mai osservato con questa tecnica. Il team è poi riuscito a ricostruire la morfologia reale della radiosorgente di sfondo, modellando con grande precisione la distribuzione di massa della galassia-lente.

I risultati indicano che la sorgente, situata a 11 miliardi di anni luce, è una radiosorgente molto compatta e simmetrica, considerata una fase giovanile dell’attività di un buco nero supermassiccio. La struttura ricostruita appare estesa per circa 2000 anni luce, con due regioni di emissione radio poste ai lati della galassia ospite, prive di un nucleo centrale evidente e caratterizzate da zone brillanti ai bordi.

“Questo articolo è il primo di una serie e presenta le osservazioni VLBI, che sono state particolarmente complesse – afferma Cristiana Spingola, ricercatrice INAF e co-autrice dello studio. “Si tratta di un aspetto cruciale di questo lavoro: abbiamo utilizzato 22 antenne – tra cui la parabola di Medicina – il che ha richiesto un notevole impegno sia nella correlazione dei dati sia nella calibrazione”.

“Fin dalla prima immagine ad alta risoluzione, abbiamo immediatamente notato una certa anomalia nell’arco gravitazionale, segno rivelatore che eravamo sulla buona strada. Solo la presenza di un altro piccolo accumulo di massa tra noi e la radiogalassia lontana avrebbe potuto causare questo effetto” – aggiunge John McKean, ricercatore all’Università di Groningen e all’Università di Pretoria che ha coordinato le osservazioni ed è primo autore di questo articolo.

Il secondo studio, pubblicato su Nature Astronomy e basato sullo stesso gruppo di osservazioni VLBI delle sottili distorsioni dell’arco gravitazionale, ha portato all’identificazione del più piccolo oggetto mai individuato nell’Universo lontano grazie al solo effetto della forza di gravità.

Per analizzare l’enorme e complesso set di dati, il team ha dovuto sviluppare nuovi algoritmi avanzati che potessero essere eseguiti su supercomputer, confrontando modelli di massa per l’oggetto che agisce da lente gravitazionale con le osservazioni reali. La piccola anomalia riscontrata nell’arco gravitazionale rappresenta la firma inequivocabile della presenza di massa addizionale lungo la linea di vista, troppo debole e compatta per essere osservata direttamente.

“I dati sono così grandi e complessi che abbiamo dovuto sviluppare nuovi approcci numerici per modellarli. Non è stato semplice, perché non era mai stato fatto prima”, dice Simona Vegetti dell’Istituto Max Planck per l’astrofisica. “Ci aspettiamo che ogni galassia, compresa la nostra Via Lattea, sia piena di ammassi di materia oscura, ma trovarli e convincere la comunità scientifica della loro esistenza richiede un’enorme quantità di calcoli”.

Si tratta di una concentrazione di massa probabilmente situata alla stessa distanza della galassia massiccia che agisce da lente gravitazionale, ossia circa 6,5 miliardi di anni luce dalla Terra. La sua massa è di circa un milione di Soli, un valore di gran lunga inferiore ai mille miliardi tipici di una galassia. La scoperta è rivoluzionaria: mai prima d’ora era stato possibile identificare un oggetto di massa così ridotta a una distanza cosmologica così grande.

“È la prima volta che un oggetto di massa così ridotta viene rilevato a una distanza cosmologica basandosi unicamente sul suo effetto gravitazionale”, aggiunge Spingola, coinvolta anche in questo lavoro. “La possibilità di individuare corpi oscuri di questa scala rappresenta un test cruciale per comprendere la natura della materia oscura. “Infatti, ci si aspetta la presenza di oggetti di questa massa in scenari con materia oscura fredda, cioè coerenti con il modello cosmologico standard”.

Ulteriori osservazioni e analisi sono in corso per chiarire la natura di questo oggetto celeste: potrebbe trattarsi di un alone di materia oscura, di un ammasso stellare molto compatto o di una piccola galassia nana spenta. Il team sta anche cercando altri casi di questo tipo in altre parti dell’universo utilizzando la stessa tecnica e, se verranno trovati, alcune teorie sulla materia oscura potrebbero essere definitivamente escluse.

L’articolo “An extended and extremely thin gravitational arc from a lensed compact symmetric object at redshift 2.059”, di J. P. McKean, C. Spingola, D. M. Powell and S. Vegetti è pubblicato sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

L’articolo “A million-solar-mass object detected at cosmological distance using gravitational imaging”, di D. M. Powell, J. P. McKean, S. Vegetti, C. Spingola, S. D. M. White, C. D. Fassnacht è stato pubblicato sulla rivista Nature Astronomy

Per altre informazioni:

Il Joint Institute for VLBI ERIC (JIVE) ha come missione primaria quella di gestire e sviluppare il correlatore dei dati dell’European VLBI Network, un potente supercomputer che combina i segnali dei radiotelescopi dislocati in tutto il pianeta. Fondato nel 1993, JIVE è diventato nel 2015 un Consorzio Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ERIC), con sette paesi membri: Francia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svezia. Ulteriore supporto è fornito da istituti partner in Cina, Germania e Sudafrica. La sede del JIVE si trova negli uffici dell’Istituto Olandese per la Radioastronomia (ASTRON) nei Paesi Bassi. L’European VLBI Network (EVN) è una rete interferometrica di radiotelescopi distribuiti in Europa, Asia, Sudafrica e Americhe, che svolge osservazioni radioastronomiche uniche e ad alta risoluzione di sorgenti radio cosmiche. Fondato nel 1980, l’EVN è cresciuto fino a diventare la rete VLBI più sensibile al mondo, includendo oltre 20 telescopi individuali, tra cui alcuni dei radiotelescopi più grandi e sensibili a livello globale. L’EVN è composto da 13 Istituti Membri Effettivi e 5 Istituti Membri Associati.

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF