LISA: c’è il via libera dell’ESA per la missione spaziale che rivelerà onde gravitazionali dal cosmo

La missione LISA, un trio di satelliti in orbita attorno al Sole, ha ottenuto l’“adozione” da parte dell’Agenzia Spaziale Europea ESA: ora si procederà alla costruzione, che consentirà l’osservazione dei segnali più sfuggenti dell’Universo, le onde gravitazionali. Cruciale il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca

Milano, 26 gennaio 2024 – È arrivato il via libera alla missione spaziale LISA. Si tratta di un passaggio cruciale, denominato in gergo “adozione”, con cui ESA ha approvato la costruzione dei satelliti e della strumentazione di bordo con l’importante contributo di ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana. Grazie a LISA, il cui nome sta per Laser Interferometer Space Antenna, si aprirà una nuova finestra sull’Universo: l’obiettivo è infatti costruire un osservatorio spaziale per la rivelazione delle onde gravitazionali provenienti da molteplici sorgenti cosmiche. Centrale, nell’ambito del programma scientifico Cosmic Vision dell’ESA in cui rientra questa missione, è il ruolo dell’Università di Milano-Bicocca e del team dalla professoressa Monica Colpi del dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini” che ha ricoperto posizioni di guida in diversi gruppi di ricerca, in ESA e nel LISA Consortium, un consorzio internazionale di scienziati che ha definito gli obiettivi scientifici di LISA e progettato la missione.

LISA non è una sola navicella spaziale, ma un trio di satelliti in orbita attorno al Sole disposti ai vertici di un triangolo equilatero. Ogni lato del triangolo sarà lungo 2,5 milioni di km (più di sei volte la distanza Terra-Luna) e le navicelle si scambieranno raggi laser su questa distanza. Il lancio di LISA è previsto per il 2035 e avverrà a bordo di un razzo Ariane 6.

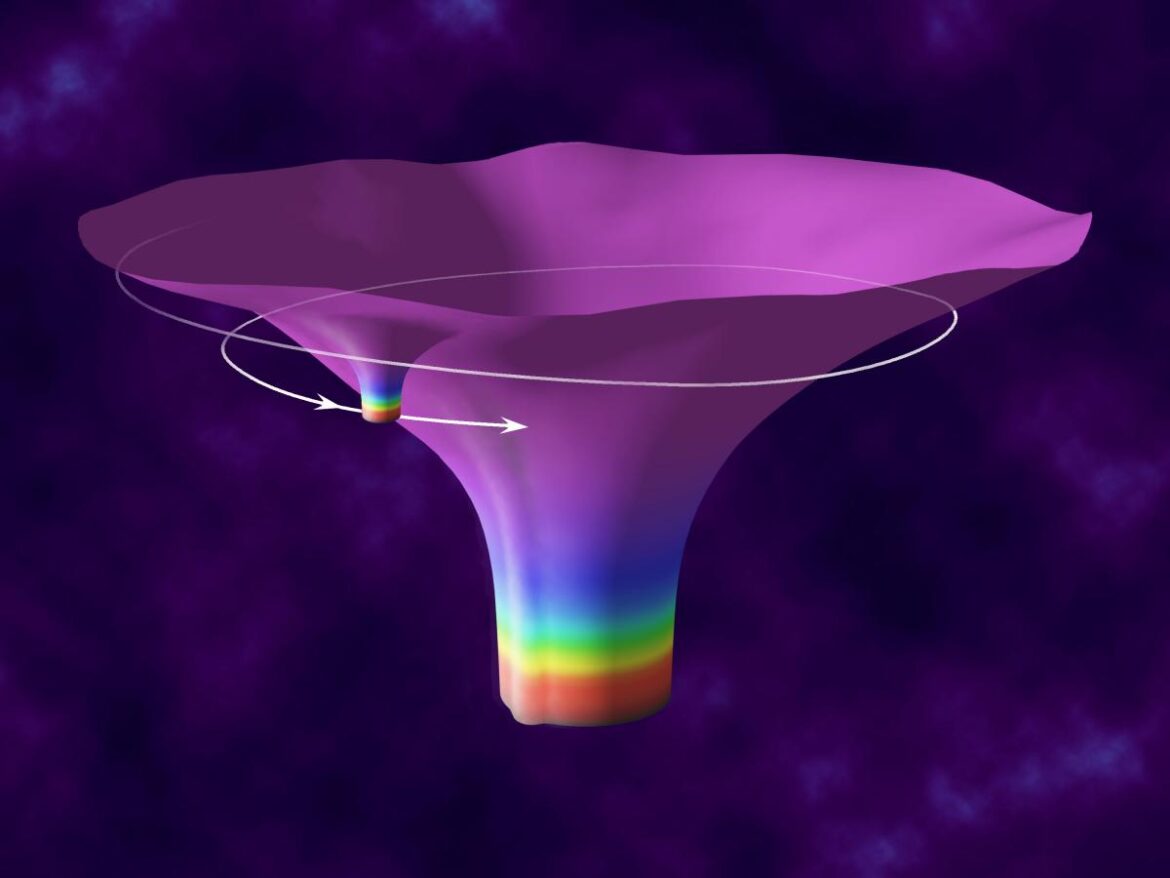

Ma che cosa sono le onde gravitazionali che LISA potrà osservare? Albert Einstein, un secolo fa, aveva dimostrato nella sua teoria della Relatività Generale che corpi celesti molto massicci, quando accelerati, scuotono il tessuto dello spazio-tempo, producendo minuscole increspature note appunto come onde gravitazionali che viaggiano nell’Universo alla velocità della luce. Ora, grazie agli sviluppi tecnologici moderni, siamo in grado di rivelare il passaggio di queste onde, tra le più sfuggenti nell’Universo al fine di risalire alla natura delle loro sorgenti.

LISA catturerà onde gravitazionali provenienti dalle regioni più remote dell’Universo, causate dallo scontro tra buchi neri massicci che risiedono al centro delle galassie, milioni di volte più pesanti del nostro Sole. Questo permetterà agli scienziati di scoprire l’origine di questi oggetti, ricostruirne la storia e il ruolo giocato nell’evoluzione delle galassie. La missione sarà anche pronta ad ascoltare il “mormorio” gravitazionale della nascita del nostro Universo, e sarà una finestra aperta sui primi istanti dopo il Big Bang. Inoltre, LISA aiuterà i ricercatori a misurare con accuratezza la velocità di espansione dell’Universo usando la gravità e non la luce come messaggero, confrontando il risultato con misure ottenute con altre tecniche e missioni (come Euclid). LISA osserverà anche un elevatissimo numero di sorgenti nella nostra Galassia, tra cui sistemi binari stellari composti da nane bianche e stelle di neutroni: un’opportunità senza precedenti per studiare gli stadi evolutivi finali delle stelle. Misurando la loro posizione e distanza, LISA creerà una mappa della struttura della Via Lattea, osservando oltre la buia cortina del Centro Galattico. Insieme alla missione ESA Gaia, conosceremo come la nostra Galassia, il nostro habitat ambiente si sia formato.

«Il primo disegno di LISA risale agli anni Settanta: è stato un lungo viaggio che ci ha portato oggi, dopo salite e discese, all’“adozione”, ovvero al passo decisivo verso la costruzione di LISA», spiega Monica Colpi. «Cruciale è stato il successo della missione LISA Pathfinder e la scoperta da parte degli interferometri a Terra LIGO-Virgo-KAGRA di onde gravitazionali emesse da buchi neri stellari in collisione. Con LISA cattureremo le vibrazioni dello spazio-tempo provenienti dalla fusione di buchi neri giganti. Qui, all’Università di Milano-Bicocca, stiamo cercando di capire come e quando, nell’Universo, queste collisioni avvengono e come LISA le osserverà».

Come avverrà dunque l’osservazione delle onde gravitazionali? LISA impiegherà coppie di cubi di una lega di oro e platino – le cosiddette “masse di test” (ognuna poco più piccola di un cubo di Rubik) – che galleggeranno in “caduta libera” al centro di ogni satellite, provviste di speciali schermature da disturbi esterni. Le onde gravitazionali causeranno minuscoli cambiamenti nella distanza tra le masse di test di due satelliti, e la missione traccerà queste variazioni usando l’interferometria laser. Questa tecnica richiede di far propagare fasci laser da un satellite all’altro nella costellazione. Confrontando i segnali registrati misureremo cambiamenti nelle distanze tra le masse di test fino a un miliardesimo di millimetro. I satelliti devono essere progettati per assicurare che nulla, eccetto la geometria dello spazio-tempo, possa perturbare il moto delle masse, che saranno perciò in quasi perfetta caduta libera. I satelliti della missione seguiranno appunto le orme di LISA PAthfinder, che ha dimostrato che è possibile mantenere le masse test in caduta libera con un impressionante livello di precisione. Lo stesso sistema di propulsione con cui sono state equipaggiate le missioni ESA Gaia e Euclid garantirà che ogni satellite mantenga la posizione e l’orientazione richieste con grandissima accuratezza.

Per rendere l’idea della complessità dell’operazione, Riccardo Buscicchio, ricercatore di Milano-Bicocca che lavora all’analisi dei dati prodotti da LISA, usa una metafora musicale:

«I rivelatori terrestri oggi in funzione ricevono segnali isolati, uno alla volta, un po’ come ascoltare brevi concerti per violino solista. Il tipico timbro dello strumento ci permette di individuarlo, anche in presenza di “rumore”.

I satelliti di LISA ascolteranno invece un concerto a volume estremamente alto, eseguito da strumenti fuori-tempo, fuori-armonia, per tutta la durata della missione spaziale. Nondimeno, l’orchestra sarà composta da milioni di archi, legni, ottoni e percussioni». Conclude Buscicchio: «Il mio lavoro all’Università di Milano-Bicocca è di riscrivere le partiture del concerto, a partire da una singola registrazione in alta-fedeltà, estraendo più strumenti possibile, anche quelli di cui ancora non conosciamo l’esistenza».

«Ora che LISA viene “adottata” da ESA, la sua realizzazione richiede un grande contributo di tutta la comunità scientifica internazionale»,

aggiunge Alberto Sesana, astrofisico, professore del dipartimento che lavora al progetto.

«In Italia questo sforzo si va concretizzando sempre più, con una lunga collaborazione tra l’Università di Milano-Bicocca e altri atenei italiani».

Selezionata come missione di bandiera del programma ESA Cosmic Vision 2015-2025, LISA sarà parte della flotta di “osservatori cosmici” dell’ESA per rispondere a due profonde domande: quali sono le leggi fondamentali della fisica che descrivono l’Universo? Come si è formato l’Universo e di che cosa è composto? In questa avventura, LISA lavorerà in congiunzione con NewAthena, un’altra missione ESA al momento in fase di studio. NewAthena sarà il più grande osservatorio di raggi X mai costruito nello spazio e il suo lancio è previsto per il 2037.

ESA guida la missione LISA e fornirà satelliti, lanciatori, supporto alla missione e alla raccolta dati. I laser ultra-stabili, i telescopi da 30 cm di diametro per raccogliere la luce laser, e le sorgenti di luce ultravioletta per neutralizzare la carica elettrostatica sulle masse test, saranno forniti dalla NASA. Gli altri componenti chiave saranno: le masse di test schermate da forze esterne, fornite da ASI Italia con contributo da parte della Svizzera; il sistema di misura del segnale interferometrico, con accuratezza picometrica fornito da Germania, Regno Unito, Francia, Olanda, Belgio, Polonia e Repubblica Ceca; il Science Diagnostics Subsystem (un arsenale di sensori a bordo dei satelliti) fornito dalla Spagna.

Testo e immagine dall’Ufficio Stampa dell’Università di Milano-Bicocca