GRB 230307A: JWST RIVELA ELEMENTI PESANTI NELL’ESPLOSIONE DI UNA KILONOVA

Il James Webb Space Telescope (JWST) ha svelato che il secondo lampo di raggi gamma più luminoso di sempre, osservato il 7 marzo 2023, ha avuto origine dalla fusione esplosiva di due stelle di neutroni. Il potente evento ha prodotto ed espulso nelle zone circostanti diversi elementi pesanti, tra cui il tellurio. Allo studio, pubblicato su Nature, hanno partecipato diversi ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e di altri istituti di ricerca e atenei italiani.

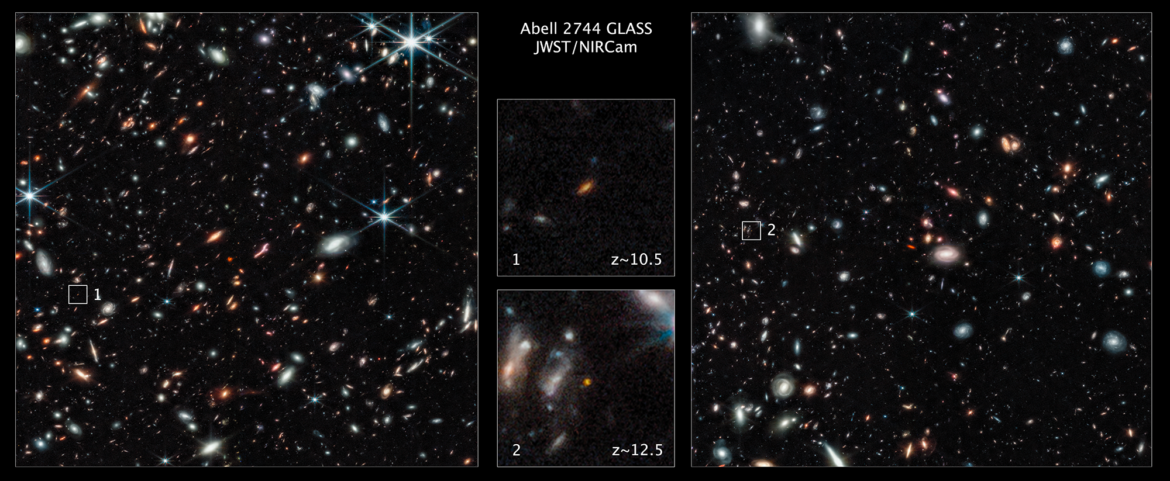

Un team internazionale di scienziati ha identificato l’origine di un potente lampo di raggi gamma (gamma-ray burst, o GRB) osservato lo scorso marzo: a generarlo è stata una kilonova, ovvero l’esplosione causata dalla fusione tra due stelle di neutroni. La ricerca è basata su osservazioni realizzate con il James Webb Space Telescope (JWST), che ha anche permesso di rilevare l’elemento chimico tellurio nel materiale espulso dalla potente esplosione. Il lampo, denominato GRB 230307A, è il secondo più luminoso mai scoperto in oltre 50 anni di osservazioni. È stato individuato il 7 marzo 2023 dal telescopio spaziale per raggi gamma Fermi, a cui ha fatto seguito il Neil Gehrels Swift Observatory, entrambi della NASA. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

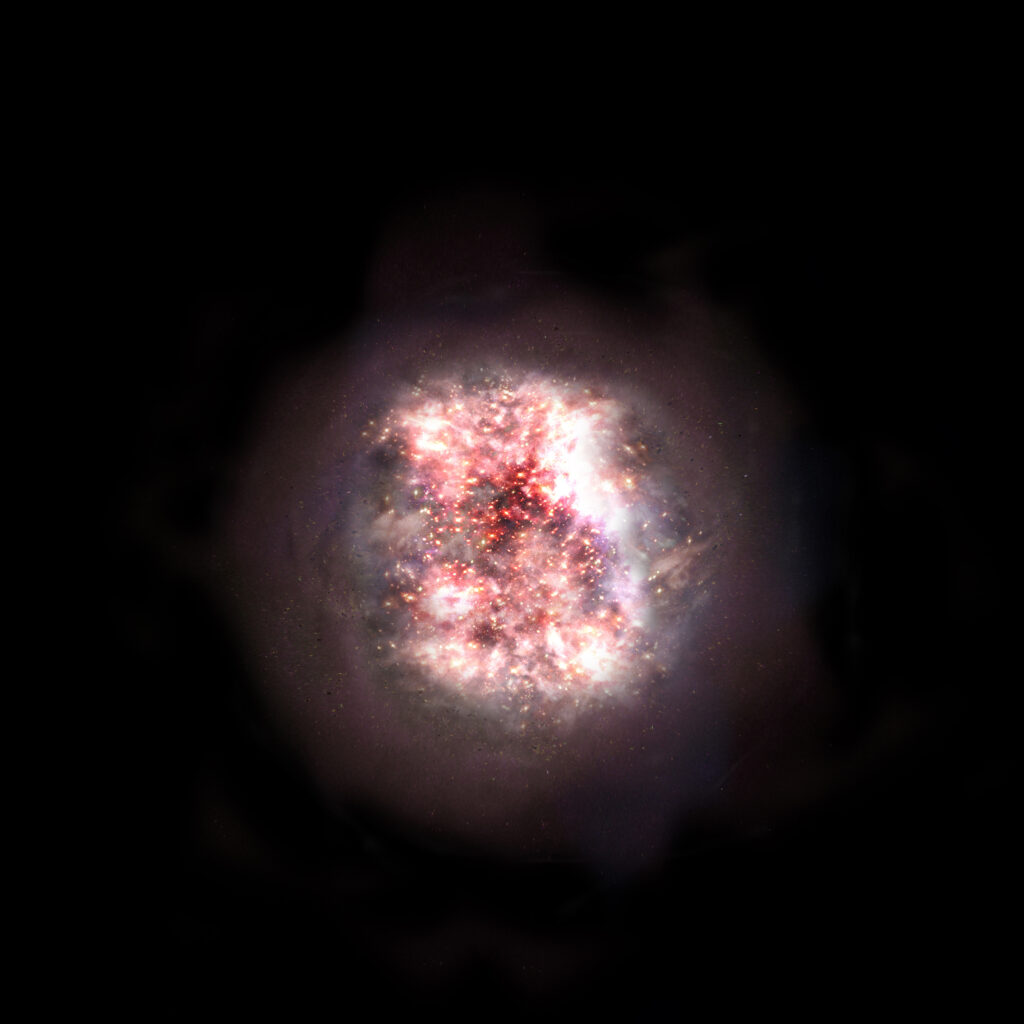

“Il materiale in queste esplosioni è lanciato nello spazio a velocità molto elevate, causando una rapida evoluzione della luminosità e della temperatura del plasma in espansione”, afferma Om Sharan Salafia, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Milano, tra gli autori dello studio. “Con l’espansione, il materiale si raffredda e il picco della sua luce si sposta sempre più verso il rosso, per poi passare all’infrarosso su scale temporali che vanno da giorni a settimane”.

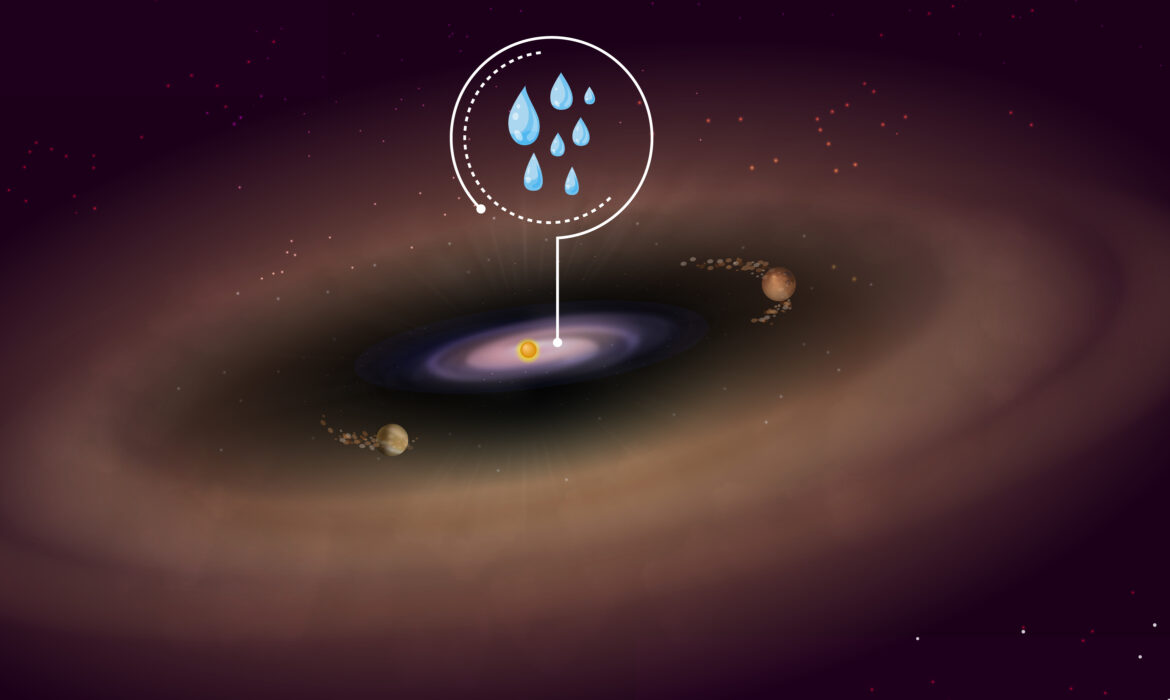

Le kilonove sono esplosioni estremamente rare, il che ne rende difficile l’osservazione. Per molto tempo, si è ritenuto che i GRB brevi, dalla durata inferiore a due secondi, derivassero da questi eventi, mentre i GRB più lunghi fossero associati alla morte esplosiva di una stella massiccia, o supernova. Il caso di GRB 230307A è peculiare: il lampo è durato 200 secondi, come i GRB di lunga durata, eppure le osservazioni di JWST indicano chiaramente che proviene dalla fusione di due stelle di neutroni. Oltre al tellurio, è probabile che nel materiale espulso nella kilonova siano presenti anche altri elementi pesanti, vicini ad esso sulla tavola periodica, come ad esempio lo iodio, necessario per gran parte della vita sulla Terra.

La collaborazione di molti telescopi, sia a terra che nello spazio, ha permesso al team di raccogliere una gran quantità di informazioni su questo evento subito dopo il primo rilevamento, aiutando loro a individuare la sorgente nel cielo e a monitorare la sua luminosità nel tempo. Le osservazioni nei raggi gamma, nei raggi X, nell’ottico, nell’infrarosso e in banda radio hanno mostrato che la controparte ottica/infrarossa era debole, evolvendosi rapidamente e passando dal blu al rosso: i tratti distintivi di una kilonova. In particolare, la sensibilità di JWST nell’infrarosso ha aiutato gli scienziati a identificare l’origine delle due stelle di neutroni che hanno prodotto la kilonova: una galassia a spirale a circa 120mila anni luce dal luogo della fusione. I progenitori del poderoso evento erano due stelle massicce che formavano un sistema binario in questa galassia: le esplosioni che le hanno trasformate in stelle di neutroni, tuttavia, hanno espulso il sistema binario dalla galassia. Prima di fondersi e dare luogo alla kilonova, diverse centinaia di milioni di anni più tardi, hanno percorso un tragitto pari al diametro della Via Lattea.

Alla campagna osservativa ha partecipato anche il VST (VLT Survey Telescope), telescopio dell’INAF presso l’Osservatorio di Paranal, in Cile.

“Quando il GRB fu scoperto, non si conosceva ancora la sua controparte ottica, in quanto Swift non lo aveva osservato e quindi non si aveva idea della posizione esatta con precisione di arcosecondi, in modo da attivare il follow-up classico”

spiega il co-autore Luca Izzo, ricercatore presso l’INAF a Napoli e presso il Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institute, Università di Copenhagen, in Danimarca.

“Avendo del tempo di osservazione al VST per un mio programma sulle galassie vicine, decisi di pianificare delle osservazioni per la ricerca della controparte nella notte a me riservata, due giorni dopo la scoperta del GRB. Queste osservazioni hanno identificato correttamente la controparte ottica poche ore dopo la prima conferma, ottenuta dalla ULTRACAM sul New Technology Telescope. Questo dimostra il contributo del VST nell’identificazione ottica di sorgenti ad alta energia e nel successivo follow-up e caratterizzazione. Una cosa che faremo sicuramente nel futuro immediato”.

Per ulteriori informazioni:

L’articolo “Heavy element production in a compact object merger observed by JWST”, di Andrew Levan, Benjamin P. Gompertz, Om Sharan Salafia, Mattia Bulla, Eric Burns, Kenta Hotokezaka, Luca Izzo, Gavin P. Lamb, Daniele B. Malesani, Samantha R. Oates, Maria Edvige Ravasio, Alicia Rouco Escorial, Benjamin Schneider, Nikhil Sarin, Steve Schulze, Nial R. Tanvir, Kendall Ackley, Gemma Anderson, Gabriel B. Brammer, Lise Christensen, Vikram S. Dhillon, Phil A. Evans, Michael Fausnaugh, Wen-fai Fong, Andrew S. Fruchter, Chris Fryer, Johan P. U. Fynbo, Nicola Gaspari, Kasper E. Heintz, Jens Hjorth, Jamie A. Kennea, Mark R. Kennedy, Tanmoy Laskar, Giorgos Leloudas, Ilya Mandel, Antonio Martin-Carrillo, Brian D. Metzger, Matt Nicholl, Anya Nugent, Jesse T. Palmerio, Giovanna Pugliese, Jillian Rastinejad, Lauren Rhodes, Andrea Rossi, Andrea Saccardi, Stephen J. Smartt, Heloise F. Stevance, Aaron Tohuvavohu, Alexander van der Horst, Susanna D. Vergani, Darach Watson, Thomas Barclay, Kornpob Bhirombhakdi, Elm e Breedt, Alice A. Breeveld, Alexander J. Brown, Sergio Campana, Ashley A. Chrimes, Paolo D’Avanzo, Valerio D’Elia, Massimiliano De Pasquale, Martin J. Dyer, Duncan K. Galloway, James A. Garbutt, Matthew J. Green, Dieter H. Hartmann, Páll Jakobsson, Paul Kerry, Chryssa Kouveliotou, Danial Langeroodi, Emeric Le Floc’h, James K. Leung, Stuart P. Littlefair, James Munday, Paul O’Brien, Steven G. Parsons, Ingrid Pelisoli, David I. Sahman, Ruben Salvaterra, Boris Sbarufatti, Danny Steeghs, Gianpiero Tagliaferri, Christina C. Th one, Antonio de Ugarte Postigo, David Alexander Kann, è stato pubblicato online sulla rivista Nature.

Testo dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)