Ricevitore MISTRAL, un vento d’innovazione nelle osservazioni di SRT

MISTRAL è un ricevitore di nuova generazione per osservazioni nelle lunghezze d’onda millimetriche realizzato nell’ambito del recente progetto di potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’universo radio ad alta frequenza. Le caratteristiche principali di questo strumento consistono nel grandissimo numero di rivelatori che vengono raffreddati a temperature prossime allo zero assoluto e di un’ottica fredda dedicata che permettono di ottenere immagini di grande nitidezza. MISTRAL ha effettuato la sua “prima luce” osservando ben tre diversi oggetti celesti: la nebulosa di Orione, i lobi radio del buco nero supermassiccio nella galassia M87 e il resto di supernova Cassiopea A. Queste immagini rappresentano le prime osservazioni scientifiche a 90 GHz ottenute utilizzando SRT.

MISTRAL è il ricevitore di nuova generazione installato sul Sardinia Radio Telescope (SRT) e costruito da Sapienza Università di Roma per l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) nell’ambito del potenziamento del radiotelescopio per lo studio dell’universo alle alte frequenze finanziato da un progetto PON (Programma Operativo Nazionale), concluso nel 2023 e che oggi vede risultati sempre più concreti. MISTRAL, in questo caso, sta per “MIllimetric Sardinia radio Telescope Receiver based on Array of Lumped elements kids” , ovvero “ricevitore di onde millimetriche per il Sardinia Radio Telescope basato su una rete di rivelatori a induttanza cinetica”.

MISTRAL è un ricevitore innovativo sotto molteplici aspetti. I ricevitori radioastronomici sono tipicamente “mono pixel”, cioè sensibili alla radiazione proveniente da una sola direzione e questo richiede lunghe scansioni con il telescopio per poter realizzare immagini panoramiche della zona di cielo di interesse. Una soluzione per superare questa limitazione è costruire ricevitori “multi pixel”, sensibili cioè alla radiazione proveniente da più direzioni simultaneamente. MISTRAL porta questo concetto all’estremo. Al suo interno è infatti custodito un cuore ultra-freddo composto da una matrice di 415 rivelatori a induttanza cinetica (KIDs) sviluppati in collaborazione con il CNR-IFN di Roma e raffreddati ad appena una frazione di grado dalla temperatura di zero assoluto, pari a -273,15 gradi Celsius.

“È proprio questo elevato numero di rivelatori accoppiato con un sistema ottico sviluppato appositamente a rendere MISTRAL uno strumento estremamente efficace e rapido per l’imaging a largo campo di sorgenti deboli ed estese”, commenta Paolo de Bernardis, Coordinatore Scientifico del ricevitore per Sapienza Università di Roma.

MISTRAL è stato installato nel maggio 2023 nel fuoco gregoriano, localizzato al centro della grande parabola di 64 metri di diametro di SRT. Subito dopo è iniziata la messa in servizio del ricevitore, il cosiddetto commissioning, un’intensa serie di test tecnici e osservativi con l’obiettivo di integrare il ricevitore nel sistema del telescopio. Un team di ricercatori di INAF e Sapienza sta lavorando fianco a fianco con l’obiettivo di portare MISTRAL alle sue massime prestazioni e poterlo quindi offrire alla comunità scientifica per osservazioni regolari.

“Il commissioning – spiega Matteo Murgia, Responsabile Scientifico del ricevitore per INAF – è normalmente un passaggio di routine nella installazione di nuova strumentazione. Tuttavia, si trasforma in una vera sfida nel caso di un ricevitore nel millimetrico come MISTRAL, che richiede che le prestazioni del telescopio siano spinte al limite sotto ogni aspetto”.

“Inizialmente – dichiara Elia Battistelli, Project Manager del ricevitore per Sapienza Università di Roma – si sono affrontati e superati diversi ostacoli legati alla criogenia davvero eccezionale del ricevitore, ottenendo infine la temperatura necessaria per mettere in misura i KIDs, ossia appena 0,2 gradi sopra lo zero assoluto”.

Il miglioramento delle prestazioni della superficie attiva di SRT ha permesso a partire da settembre 2024 di raggiungere la sensibilità adeguata per calibrare lo strumento. È stato quindi possibile procedere all’ ottimizzazione dell’allineamento tra le ottiche di MISTRAL e quelle di SRT.

Il team di commissioning ha inoltre lavorato senza sosta per sviluppare le procedure e il software necessari per il puntamento e la messa a fuoco. Contemporaneamente, INAF e Sapienza hanno realizzato le procedure di calibrazione e composizione delle immagini. A questo punto MISTRAL era finalmente pronto per le osservazioni di “prima luce” di sorgenti radio estese. In successione sono stati osservati tre oggetti celesti iconici: la Nebulosa di Orione, la radiogalassia M87, e il resto di supernova Cassiopea A. Queste osservazioni hanno evidenziato la grande versatilità di MISTRAL e confermato le sue capacità di realizzare immagini di grande dettaglio di oggetti celesti in contesti astrofisici anche molto diversi tra loro.

“Il traguardo raggiunto con le immagini di prima luce di SRT a 90 GHz – commenta Isabella Pagano, Direttrice Scientifica dell’INAF – segna un passo importante nell’ampliamento degli orizzonti scientifici del radiotelescopio che dimostra così di essere in grado di operare con successo alle alte frequenze radio per le quali era stato progettato”.

Con la “prima luce” ottenuta osservando questi affascinanti oggetti cosmici, si conclude questa prima fase di test tecnici e inizia una fase, non meno importante, di validazione scientifica, volta a verificare le prestazioni di MISTRAL con sorgenti sempre più deboli, per garantire che sia pronto per le numerose sfide scientifiche per cui è stato progettato. MISTRAL affronterà un’ampia gamma di questioni scientifiche, dalla cosmologia e fisica degli ammassi di galassie, allo studio dei nuclei galattici attivi, della struttura delle nubi molecolari e della loro relazione con la formazione stellare nelle galassie vicine e nella Via Lattea, fino allo studio dei corpi celesti del nostro Sistema Solare. Le attività del team di commissioning continuano quindi con l’obiettivo di verificare le prestazioni di MISTRAL in ciascuno di questi casi scientifici e di rendere il ricevitore disponibile alla comunità scientifica il prima possibile.

Le prime immagini acquisite da MISTRAL

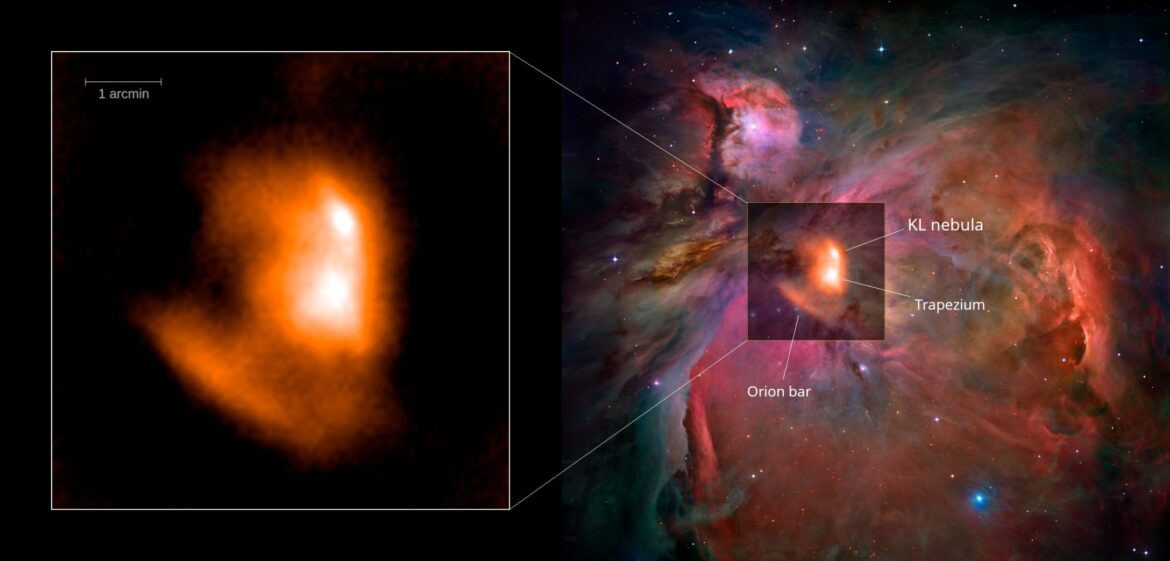

A dicembre 2024 MISTRAL è stato puntato verso la famosa Nebulosa di Orione (nota anche come M42) al centro della omonima costellazione. Situata a una distanza di circa 1350 anni luce dalla Terra, M42 è una delle regioni di formazione stellare attive più vicine ed è caratterizzata da idrogeno ionizzato eccitato da un gruppo di stelle massicce, noto come il Trapezio. M42 fa parte di un vasto complesso di nubi molecolari che si estende per 30 gradi nel cielo, mentre MISTRAL ne ha osservato la parte centrale ad una risoluzione angolare di 12 secondi d’arco. Nell’immagine è ben visibile la Barra di Orione a sud, che segna un confine netto tra la regione di idrogeno ionizzato e la nube molecolare sottostante. Si notano inoltre i picchi di emissione in prossimità delle stelle del Trapezio e della Nebulosa Kleinmann–Low, una densa nube molecolare di formazione stellare che ospita un ammasso stellare interessato in passato da un evento esplosivo. L’ emissione di M42 visibile a 90 GHz è una miscela pressoché uguale di radiazione prodotta dall’idrogeno ionizzato e quella delle polveri fredde contenute nel complesso di nubi molecolari sottostante.

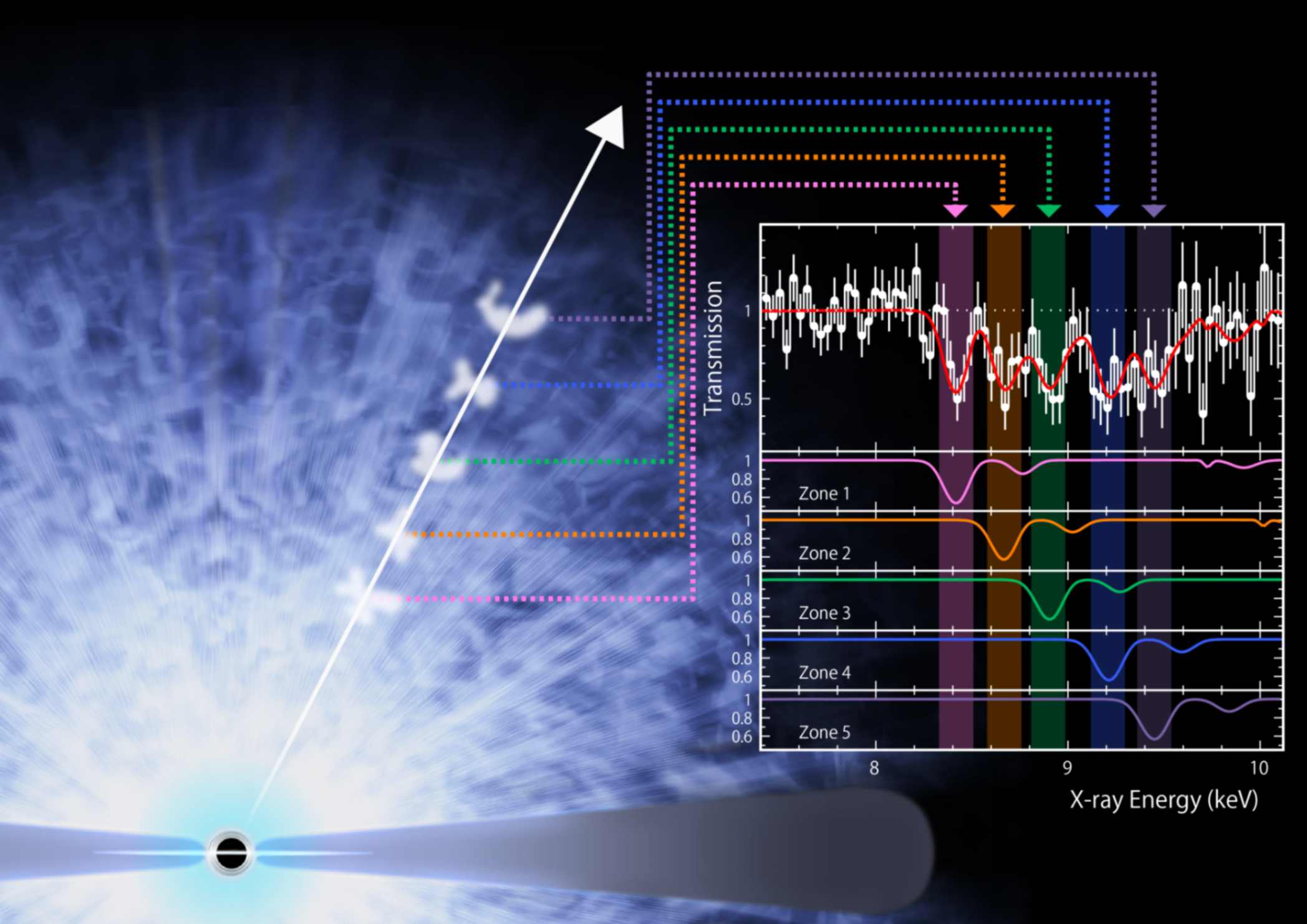

A febbraio 2025 MISTRAL ha osservato, sempre alla frequenza di 90 GHz, la radiogalassia M87, il cui nucleo attivo contiene un ormai famoso buco nero supermassiccio presente nella costellazione della Vergine, il primo di cui è stata ottenuta una immagine diretta grazie alla storica osservazione dell’Event Horizon Telescope nel 2019. La sorgente radio che circonda M87 ha una struttura complessa, costituita da lobi interni delle dimensioni di circa trentamila anni luce (poco più della distanza che ci separa dal centro della Via Lattea) circondati da una bolla di plasma esterna su più larga scala. Queste strutture sono il risultato dell’attività del buco nero centrale nel corso dei precedenti milioni di anni. Nell’immagine di MISTRAL sono visibili I lobi radio interni, le strutture più recenti tuttora alimentate da una coppia di getti radio relativistici che si propagano dal buco nero centrale. Osservare queste strutture a frequenze così alte fornisce informazioni nuove e preziose sui meccanismi fisici che alimentano le particelle radio emittenti all’interno della sorgente.

Infine, nell’ultima sessione di aprile 2025, MISTRAL ha osservato, attraverso due scansioni incrociate di circa mezz’ora ciascuna, il resto di supernova Cassiopea A (Cas-A) una delle più intense radio sorgenti del cielo avente una dimensione angolare di circa 5 minuti d’arco (circa un sesto del diametro apparente della luna piena). Il guscio di gas in espansione è visibile nella sua interezza e, grazie alla risoluzione angolare di SRT a queste lunghezze d’onda, si possono apprezzare i dettagli e le variazioni di luminosità della struttura filamentare.

Testo e immagini dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma e dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF