Un nuovo approccio fotonico alla manipolazione della casualità nei computer quantistici

Un gruppo di ricercatori guidati dal Quantum Lab group della Sapienza Università di Roma ha sviluppato nuove configurazioni per la manipolazione delle variabili casuali in computer quantistici fotonici. I risultati, contenuti in due paper di recente pubblicazione, sono stati ottenuti nell’ambito di ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing e dei progetti europei “PHOQUSING – PHotonic QUantum SamplING Machine” e “QU-BOSS”.

Sfruttare le caratteristiche dei computer quantistici, come quella di rappresentare ed elaborare contemporaneamente stati di informazioni diversi grazie ai qubit, per riuscire a generare in maniera più efficace serie di numeri casuali costituisce un requisito fondamentale per avere delle applicazioni vantaggiose nei contesti di simulazione computazionale di sistemi fisici come nella crittografia. Questo è quanto sostenuto in due studi svolti nell’ambito di ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing e dei progetti europei “PHOQUSING – PHotonic QUantum SamplING Machine” e “QU-BOSS” dal gruppo Quantum Lab della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con l’International Iberian Nanotechnology Labs (INL) e l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie – Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFN-CNR). I risultati dei due lavori, apparsi di recente sulle prestigiose riviste scientifiche Nature Photonics e Science Advances, dimostrano come una piattaforma quantistica di tipo fotonico adeguatamente progettata e controllata sia in grado di implementare l’algoritmo della Bernoulli Factory. Quest’ultimo è un noto algoritmo utilizzato per la generazione di serie di variabili casuali, definendo così una nuova tecnica per la manipolazione delle variabili aleatorie che utilizza la meccanica quantistica chiamata “quantum-to-quantum Bernoulli Factory”.

Un nuovo approccio fotonico alla manipolazione della casualità nei computer quantistici; due studi su Nature Photonics e Science Advances. Gallery

Facendo ricorso all’esempio della serie di risultati derivanti dal lancio di una moneta, l’algoritmo Bernoulli factory, che svolge un ruolo centrale nell’integrazione numerica e nei metodi Monte Carlo utilizzati nei calcoli probabilistici, consente, a partire da una distribuzione di probabilità di lanci nota utilizzata in input, di generare come output lanci di moneta con una diversa distribuzione.

“Se abbiamo per esempio come obiettivo quello di creare una nuova moneta che mostri testa con una probabilità diversa da quella nota rivelata dai lanci effettuati”, spiega Fabio Sciarrino, responsabile del Quantum Lab group della Sapienza e responsabile della piattaforma fotonica per lo Spoke 10 ‘Quantum Computing’ di ICSC, “ l’algoritmo della Bernoulli factory ci permette astutamente di lanciare la moneta originale più volte e di sfruttare i vari risultati per simulare i lanci di una nuova moneta con la distribuzione di probabilità desiderata. Nel quadro della meccanica quantistica, questo procedimento è stato tradotto codificando le distribuzioni di probabilità come stati quantistici sia in input che in output. Da qui il nome ‘quantum-to-quantum Bernoulli factory’.

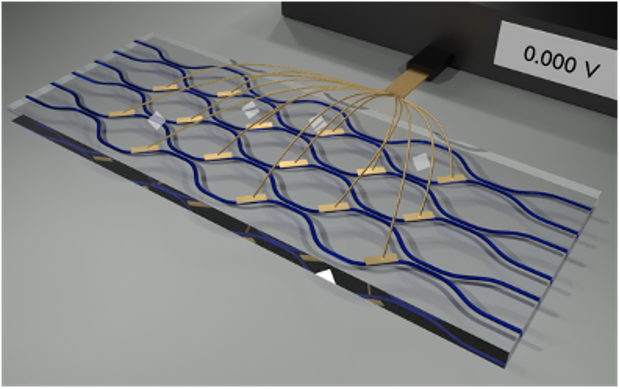

Le caratteristiche uniche delle Bernoulli factory hanno quindi spinto la collaborazione tra i gruppi di ricerca autori dei due studi a esplorare vari metodi per implementare queste ‘fabbriche di casualità’ realizzando piattaforme ottiche all’interno delle quali, modificando la configurazione dei circuiti, è stato possibile far evolvere nella maniera voluta la dinamica dei fotoni e degli stati di informazione quantistica di cui sono portatori. Dato il comportamento statistico che li caratterizza, l’evoluzione dei fotoni all’interno di questi dispositivi riesce perciò a generare più efficacemente una distribuzione di risultati casuale rispetto a quanto possa fare una simulazione effettuata da un computer classico.

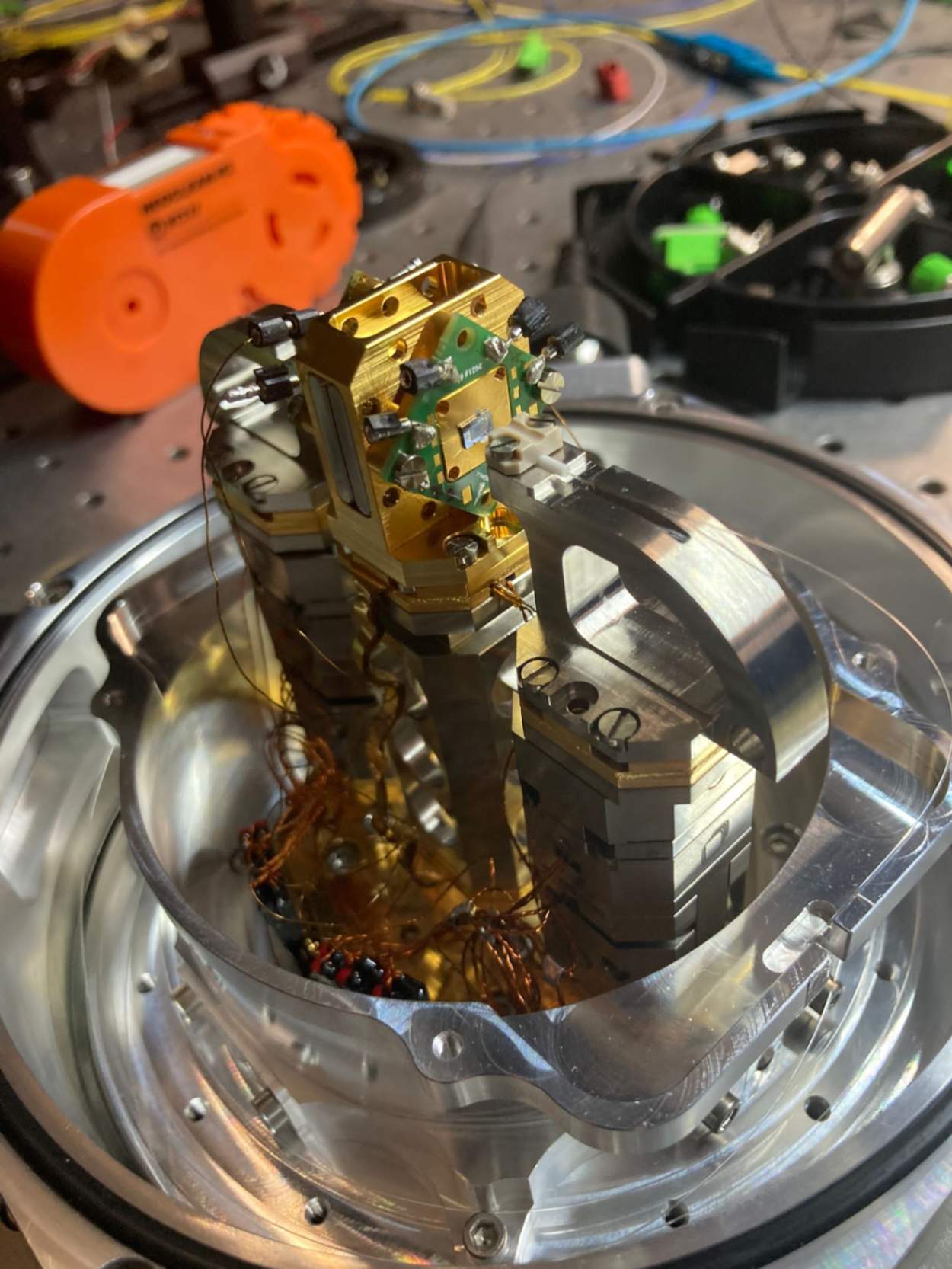

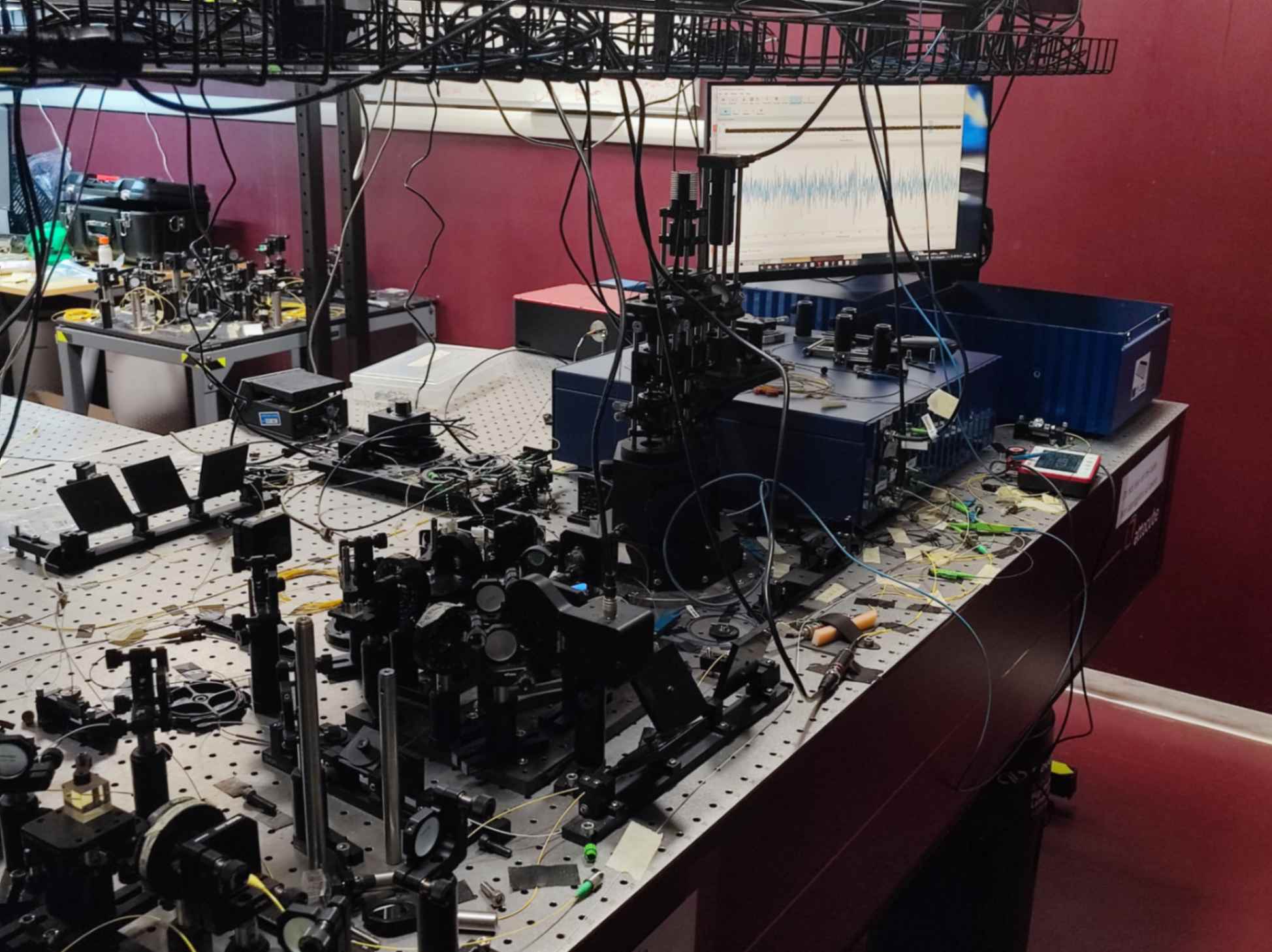

“Al fine di implementare gli algoritmi Bernoulli factory”, prosegue Sciarrino, “abbiamo sviluppato due piattaforme che manipolano distinti gradi di libertà degli stati a singolo fotone. La prima, sviluppata in collaborazione con INL e IFN-CNR e che ha portato alla pubblicazione dell’articolo su Nature Photonics, lavora con i cosiddetti qubit codificati nel cammino, in cui l’informazione è scritta nel percorso di ciascun fotone. Ciò è stata reso possibile grazie all’elevato controllo e precisione ottenibile nella programmazione dei circuiti fotonici integrati in vetro realizzati da CNR-IFN, la riproducibilità dei quali è garantita dai sistemi automatizzati adottati, che agevolano l’utilizzo di questi dispositivi anche per l’implementazione di algoritmi con complessità maggiori. Nella seconda piattaforma, sviluppata in collaborazione con INL, i qubit sono invece codificati negli stati di polarizzazione di singoli fotoni. Con entrambe le piattaforme siamo stati in grado dimostrare tutti i passaggi necessari per realizzare genuini algoritmi di Bernoulli Factory quantistiche.”

Questi progressi rappresentano passi in avanti significativi nell’ambito di ricerca volto a comprendere come elaborare l’informazione sfruttando le proprietà quantistiche della luce. Le quantum-to-quantum Bernoulli Factories rappresentano inoltre un’ulteriore prova a favore dei vantaggi che i dispositivi quantistici possono garantire rispetto ai loro omologhi classici. Sfruttando le proprietà uniche della luce quantistica, i ricercatori potranno infatti ricercare nuove possibilità per un calcolo efficiente e una sofisticata manipolazione delle variabili casuali, aprendo la strada ad applicazioni innovative in vari campi, dalla crittografia, al calcolo e alla simulazione.

“Da un lato, l’architettura utilizzata per la codifica su percorso dei qubit, che vengono manipolati attraverso dispositivi di ottica integrata, rappresenta la soluzione ideale per l’implementazione delle Bernoulli Factories nel contesto della computazione quantistica, potendo per esempio essere impiegata come componente di un hardware fotonico quantistico più complesso” commenta Francesco Hoch, post-doc e primo autore dell’articolo su Nature Photonics. “Dall’altro lato, la seconda piattaforma che opera sugli stati di polarizzazione dei fotoni, realizzata attraverso elementi ottici che operano sia in aria che in fibra, risulta particolarmente adatta per interfacciare il dispositivo con le reti quantistiche e, più in generale, con i complessi protocolli di comunicazione e crittografia quantistica esistenti”, conclude Giovanni Rodari, dottorando e primo autore dell’articolo su Science Advances.

www.quantumlab.itICSC – Centro Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing

https://www.supercomputing-

https://www.nature.com/

https://www.science.org/doi/