Protesi e mani bioniche: se non assomigliano a mani umane funzionano meglio

Un nuovo studio pubblicato su iScience e condotto dal laboratorio di Neuroscienze Applicate e Tecnologie della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, in collaborazione con Sapienza Università di Roma e l’Università di Roma Tor Vergata, ha dimostrato che una protesi non antropomorfa è più funzionale e più facilmente accolta rispetto ad una protesi che mima l’estetica umana.

Se una mano bionica non sembra umana, l’utente la riesce ad usare meglio, migliorando anche la sua capacità di identificarla come propria (processo noto come incorporazione o embodiment). Questo è il risultato dello studio, pubblicato sulla rivista scientifica iScience e condotto dal laboratorio di Neuroscienze Applicate e Tecnologie della Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma, in collaborazione con Sapienza Università di Roma e Università di Roma Tor Vergata.

I ricercatori hanno utilizzato la realtà virtuale per valutare la destrezza nell’esecuzione di un compito motorio svolto usando due diversi effettori: una mano virtuale che riproduce le sembianze reali di un arto e una protesi bionica simile ad un paio di pinzette. Lo studio, condotto su individui sani, ha dimostrato come i partecipanti siano più precisi e più bravi a svolgere il compito richiesto, che consisteva nello scoppiare pizzicandole delle bolle virtuali di un colore specifico.

L’équipe di ricerca, ha anche proseguito l’esperimento misurando il livello di incorporazione: la persona riceveva una stimolazione tattile su un dito della mano reale e, contemporaneamente, osservava uno stimolo visivo che compariva su un dito virtuale che poteva essere o meno corrispondente al dito reale.

Quando la posizione dello stimolo tattile e di quello visivo coincideva, i partecipanti erano più veloci nell’identificare il dito sul quale avevano sentito la vibrazione. In caso contrario c’era un aumento dei tempi di risposta dovuto alla discrepanza di localizzazione tra i due stimoli.

“Questo avviene quando il cervello elabora come proprio l’effttore che vede nella realtà virtuale. Se l’embodiment è avvenuto il soggetto impiega più tempo per rispondere perché più esposto agli effetti dell’incongruenza tra stimolo tattile e visivo” afferma Ottavia Maddaluno, una delle ricercatrici.

I risultati dell’esperimento hanno mostrato che i partecipanti incorporano meglio (o allo stesso livello) la mano bionica rispetto a quella antropomorfa. Per spiegare la maggiore incorporazione dell’arto bionico potremmo ricorrere alla teoria dell’“uncanny valley” o “valle perturbante”.

“Secondo questa teoria – prosegue Maddaluno – quando i robot umanoidi raggiungono un grado di somiglianza troppo alto con un vero essere umano, il cervello riconosce l’umanoide come strano ed estraneo, complicando il processo di riconoscimento”.

Lo stimolo tattile dell’esperimento, progettato per permettere una esperienza vivida e chiaramente identificabile, è stato messo a punto presso il gruppo di Fisiologia del Dipartimento di Medicina dei sistemi dell’Università di Roma Tor Vergata.

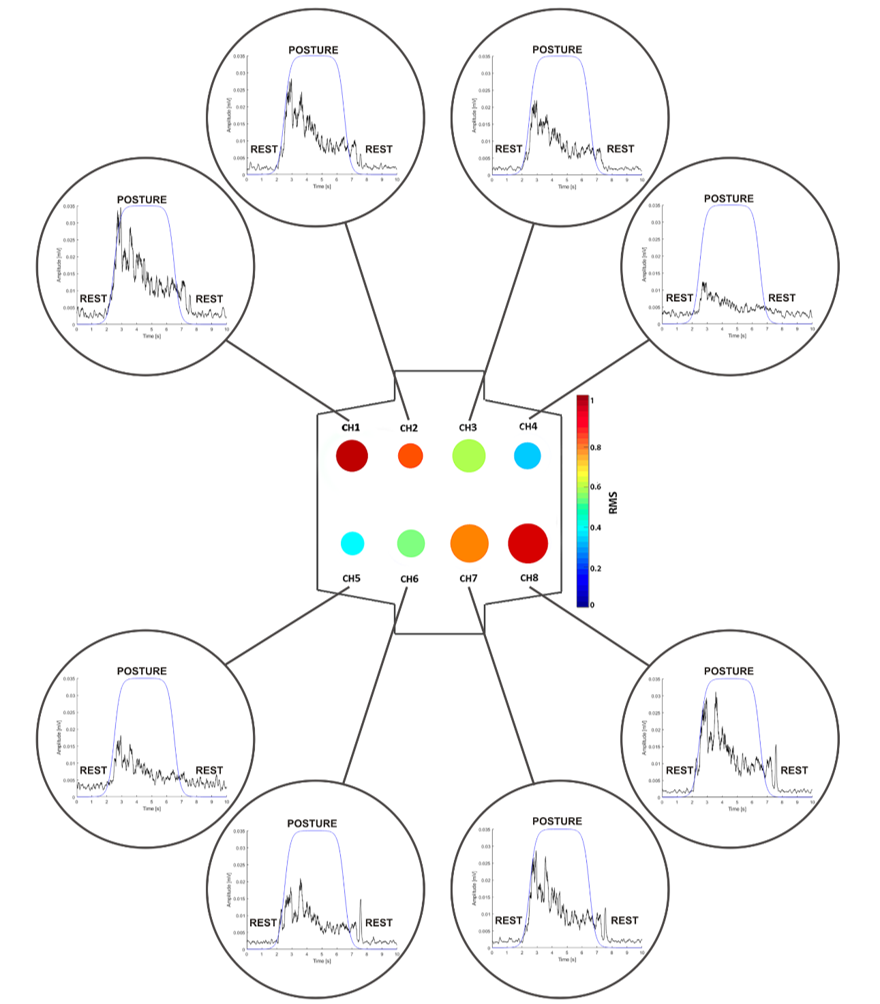

“Per somministrare uno stimolo tattile che sia preciso e sincrono con gli stimoli visivi – spiega Alessandro Moscatelli dell’Università di Roma Tor Vergata – sono stati appositamente realizzati dispositivi indossabili (wearable haptics): all’interno del dispositivo sono stati posizionati degli attuatori di tipo “voice coil” che hanno consentito di modulare l’ampiezza e la frequenza dello stimolo vibrotattile”.

Secondo le conclusioni dell’equipe di ricerca, il cervello trova più semplice utilizzare la pinza bionica rispetto alla mano virtuale. Nel caso della mano, infatti, il cervello si trova a confrontarsi con un oggetto che produce una stimolazione molto complessa, mentre la pinza bionica è funzionalmente simile ad una mano e può riprodurne i movimenti (ad esempio la chiusura e apertura di indice e pollice) in modo più semplice. La maggiore semplicità si traduce in una minore necessità di elaborazione da parte del cervello e, quindi, in maggiore destrezza e facilità d’uso. Questa evidenza potrà aprire la strada a nuove concezioni nello sviluppo di protesi robotiche.

“Nell’ambito della neuroriabilitazione stiamo già applicando le conoscenze di questo studio per migliorare le protesi oggi disponibili per persone che, a causa di un’amputazione non hanno un arto”,

spiega Viviana Betti del Dipartimento di Psicologia di Sapienza Università di Roma e direttrice del laboratorio di ricerca presso IRCCS Fondazione Santa Lucia.

“Le evidenze con i pazienti che stiamo conducendo confermano quanto emerso su persone sane con la realtà virtuale e saranno oggetto di future pubblicazioni.”

Lo studio è stato finanziato dallo European Research Council progetto HANDmade (G.A. n. 759651) attribuito a Viviana Betti.

Riferimenti bibliografici:

Rewiring the evolution of the human hand: How the embodiment of a virtual bionic tool improves behavior

M. Marucci, O. Maddaluno, C. P. Ryan, C. Perciballi, S. Vasta, S. Ciotti, A. Moscatelli, V. Betti

iScience – doi.org/10.1016/j.isci.2024.

Testo e immagini dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma