Sotto la superficie di Io non c’è un oceano di magma liquido, ma un mantello solido

Un nuovo studio pubblicato su Nature, basato sui dati di gravità raccolti dalla sonda Juno della NASA durante dei sorvoli della luna Io di Giove esclude la presenza di un oceano di magma sotto la sua superficie

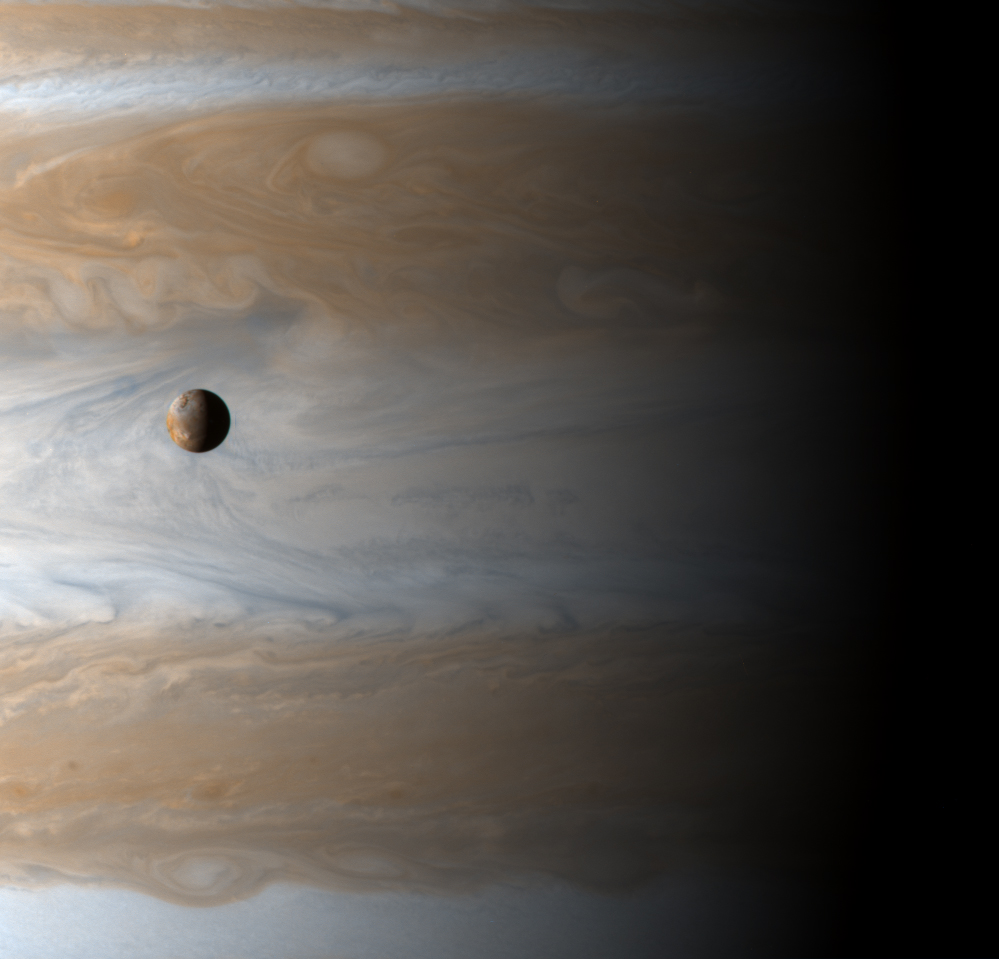

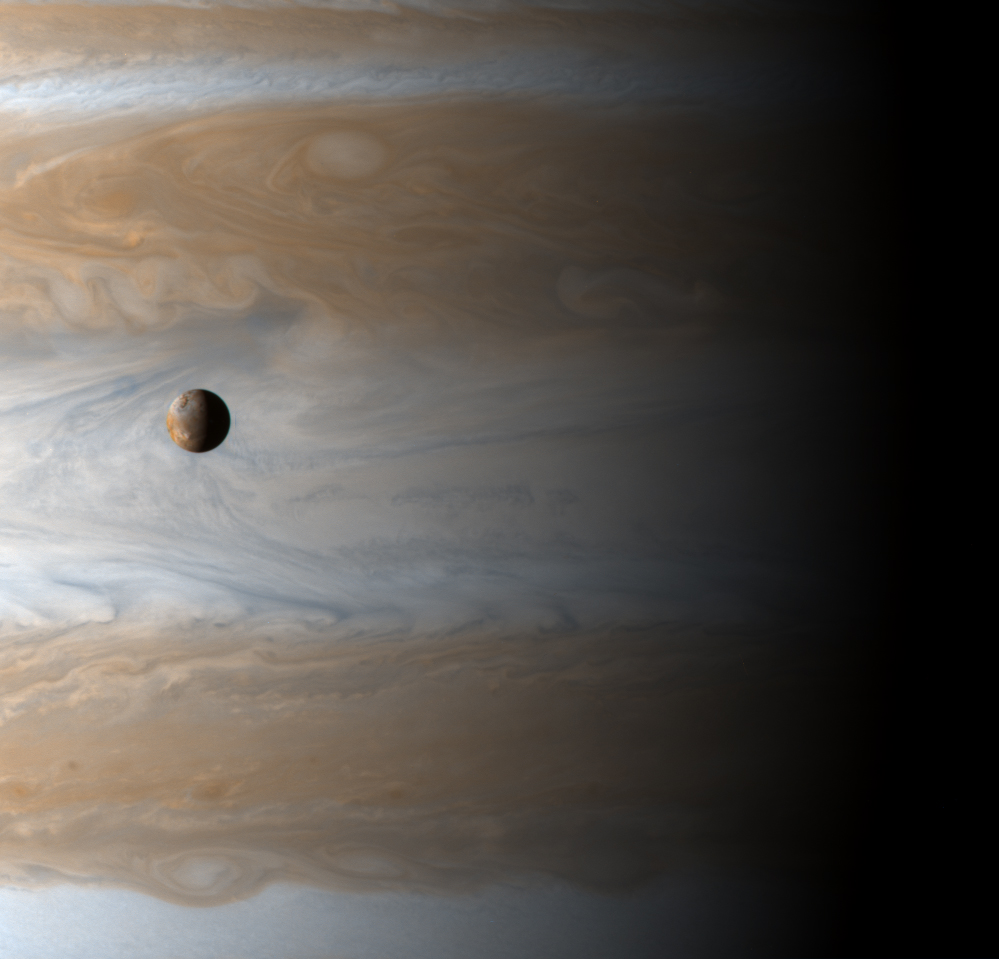

Sotto la superficie di Io, il satellite Galileiano più vicino a Giove, non c’è un oceano di magma liquido come si era pensato fino ad oggi, ma un mantello solido. A rivelarlo è uno studio pubblicato su Nature realizzato anche grazie al lavoro di diversi ricercatori della Sapienza Università di Roma e dell’Università di Bologna.

La ricerca, coordinata da Ryan Park del Jet Propulsion Laboratory dalla NASA, ha sfruttato i dati collezionati dalla sonda Juno della NASA durante due recenti sorvoli ravvicinati della luna insieme ai dati storici della missione Galileo, la sonda della NASA che tra il 1995 e il 2003 ha esplorato il sistema di Giove.

“La combinazione dei dati acquisiti da Juno con quelli collezionati dalla sonda Galileo oltre 20 anni fa – spiega Daniele Durante, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale – ha permesso di migliorare la stima della risposta mareale di Io, che fornisce indicazioni dirette della deformabilità della struttura interna della luna.”

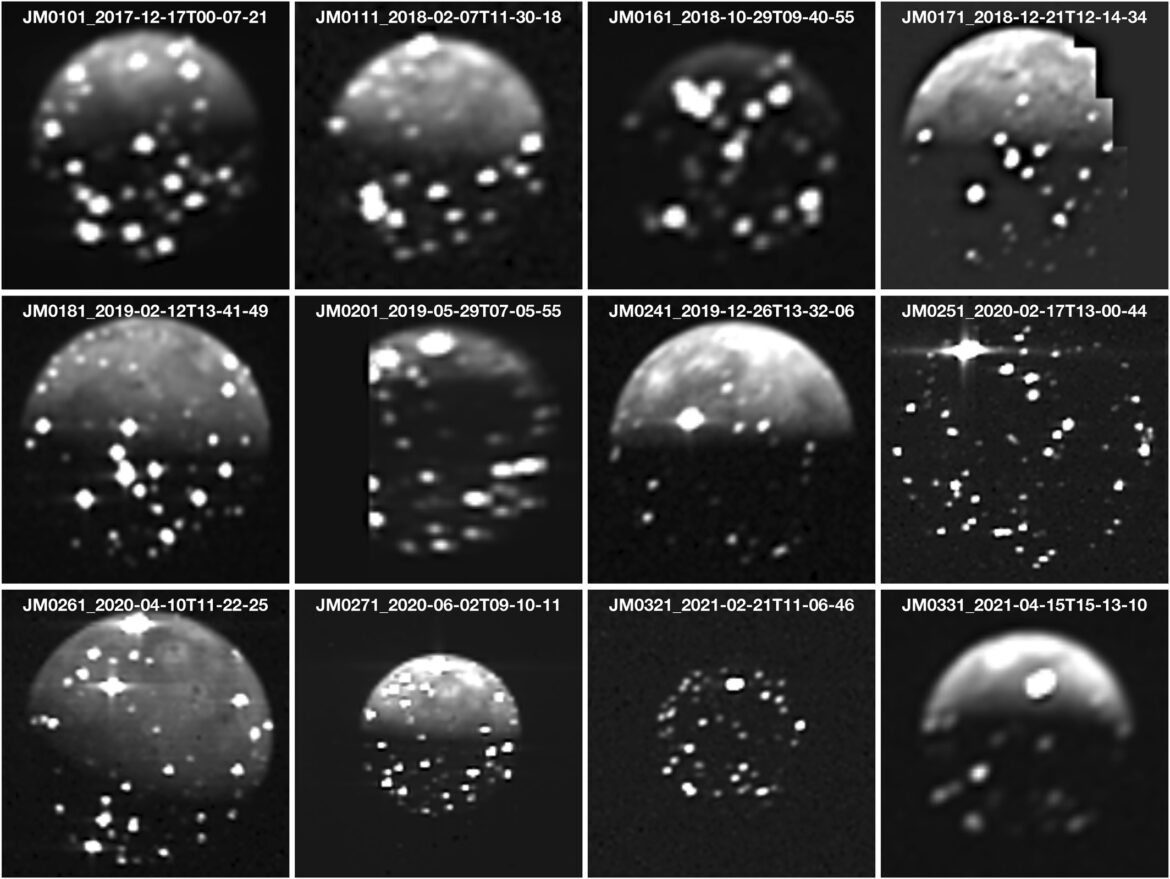

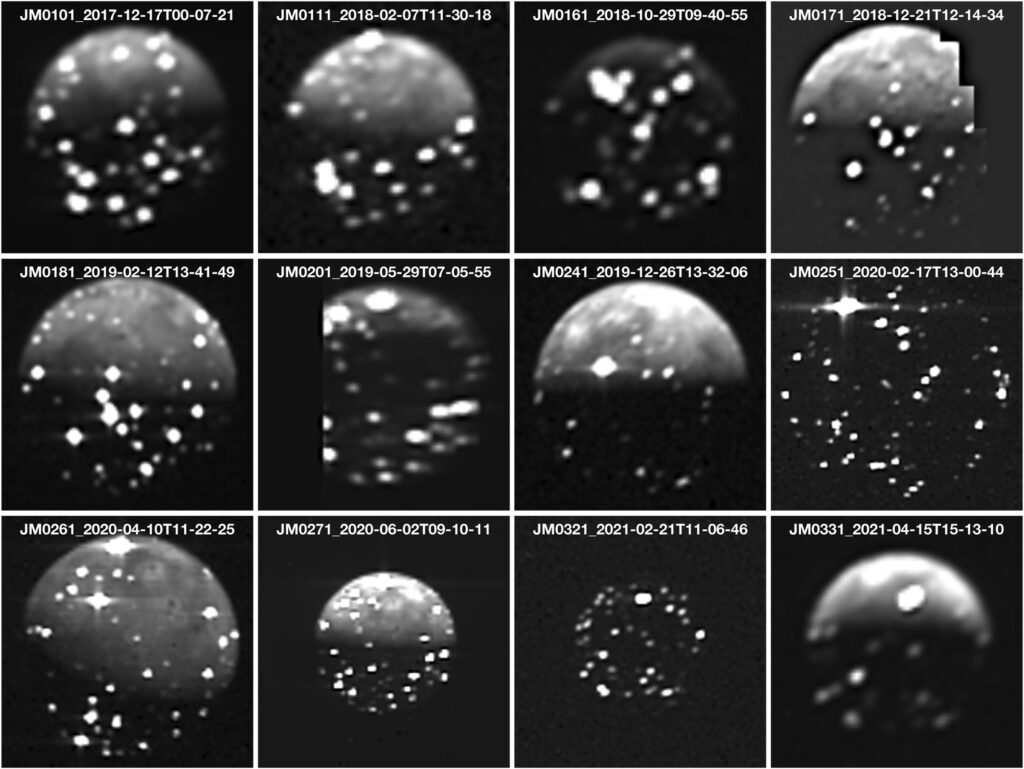

Io è un satellite unico nel sistema di Giove grazie alla sua intensa attività vulcanica, che lo rende l’oggetto geologicamente più attivo del sistema solare. Per decenni si è creduto che l’enorme attrazione gravitazionale di Giove fosse sufficiente a creare un oceano di magma sotto la sua superficie, che alimentasse i suoi vulcani. Le misure di induzione magnetica condotte dalla sonda Galileo avevano infatti suggerito la presenza di un oceano di magma sotto la superficie di questa luna.

Questo scenario è stato però rivisto a seguito delle nuove osservazioni realizzate da Juno, la sonda che dal 2016 sta esplorando Giove e, più recentemente, le sue lune. Juno ha sorvolato per due volte Io a circa 1.500 chilometri di quota, raccogliendo dati del campo gravitazionale della luna molto accurati. I risultati dell’analisi mostrano una risposta gravitazionale della luna alle forze di marea piuttosto modesta.

“La risposta della luna alle forze di marea esercitate da Giove è risultata piuttosto bassa – afferma Luciano Iess, professore presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale – indicazione dell’assenza di un oceano di magma vicino alla superficie e, piuttosto, della presenza di un mantello solido profondo al suo interno”.

Lo studio è stato pubblicato su Nature con il titolo “Io’s tidal response precludes a shallow magma ocean”. Per Sapienza Università di Roma hanno partecipato Daniele Durante e Luciano Iess, in collaborazione con i colleghi dell’Università di Bologna, Luis Gomez Casajus, Marco Zannoni, Andrea Magnanini e Paolo Tortora. Le attività di ricerca sono state realizzate nell’ambito di un accordo finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana.

Riferimenti bibliografici:

Park, R.S., Jacobson, R.A., Gomez Casajus, L. et al. Io’s tidal response precludes a shallow magma ocean, Nature (2024), DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-024-08442-5

Testo e immagine dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma