IL BUCO NERO DI MASSA INTERMEDIA DELL’AMMASSO STELLARE OMEGA CENTAURI: L’ANELLO MANCANTE NELL’EVOLUZIONE DEI BUCHI NERI MASSICCI

Sette nuove stelle in rapido movimento identificate al centro dell’ammasso stellare Omega Centauri forniscono una solida prova dell’esistenza di un buco nero centrale nell’ammasso stesso. Con una massa di almeno 8200 masse solari, questo buco nero è il miglior candidato per appartenere alla classe di buchi neri chiamata di massa intermedia. Gli astronomi credono che questo tipo di buchi neri si formi nelle prime fasi dell’evoluzione delle galassie. Questa scoperta, a cui partecipa anche l’INAF, rafforza l’ipotesi che Omega Centauri sia la regione centrale di una galassia inglobata nella Via Lattea miliardi di anni fa. Spogliato delle sue stelle esterne, il nucleo galattico da allora è rimasto “congelato nel tempo”.

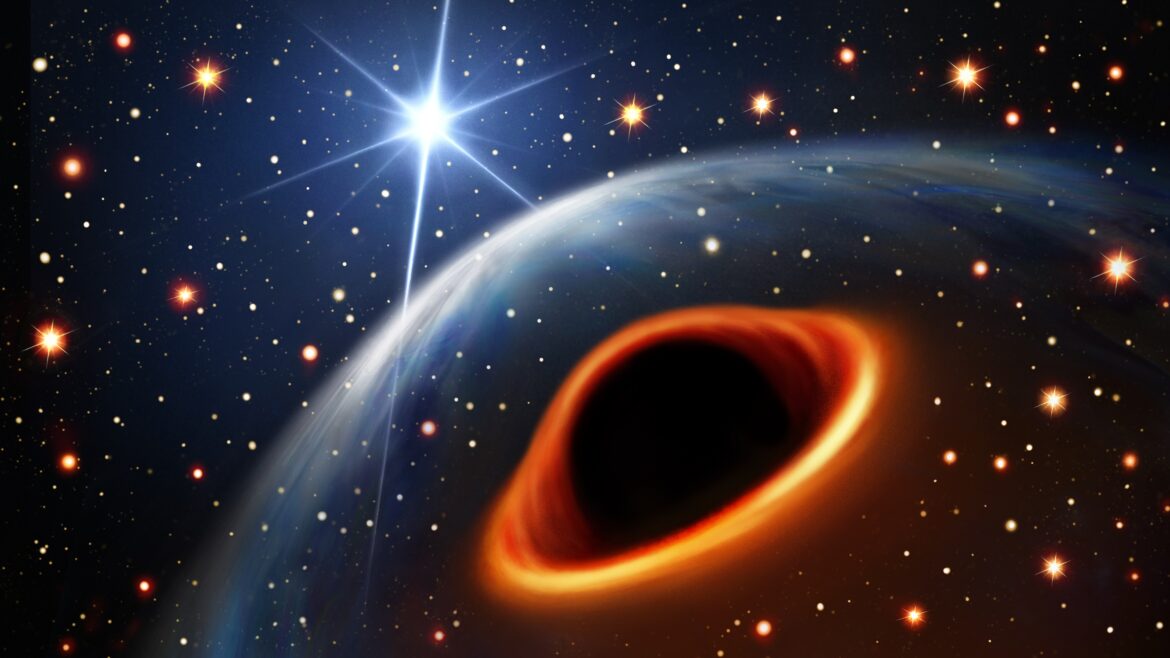

Osservando Omega Centauri con un piccolo telescopio, non appare diversa dagli altri cosiddetti ammassi globulari: una spettacolare collezione sferica di stelle, così densa verso il centro che diventa impossibile distinguere le singole stelle. Questo nuovo studio, guidato da Maximilian Häberle (Istituto Max Planck per l’astronomia di Heidelberg, MPIA) e a cui partecipa anche Mattia Libralato dell’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica (e precedentemente in forza all’AURA per l’Agenzia Spaziale Europea presso lo Space Telescope Science Institute), porta nuova luce su questo oggetto celeste, confermando ciò che gli astronomi ipotizzavano da tempo: Omega Centauri ospita un buco nero centrale. Il buco nero sembra essere l'”anello mancante” tra i suoi simili di taglia stellare, che hanno masse comprese tra una e alcune decine di masse solari, e quelli supermassicci, con masse di milioni o miliardi di volte quelle del Sole, situati al centro delle galassie. Omega Centauri sembra essere il nucleo di una piccola galassia separata la cui evoluzione è stata interrotta quando è stata inglobata dalla Via Lattea.

Mattia Libralato, coautore dell’articolo appena pubblicato sulla rivista Nature che descrive la scoperta, commenta:

“L’esistenza di buchi neri di massa intermedia al centro degli ammassi globulari è un argomento molto controverso perché questi oggetti sono elusivi ed è difficile dedurre la loro presenza. In questa analisi sono state trovate sette stelle vicino al centro di Omega Centauri la cui velocità molto elevata e posizione sono compatibili con la presenza di un buco nero con una massa di almeno 8.200 volte quella del Sole al centro dell’ammasso. La scoperta di queste stelle è una delle prove più solide che sia stata raccolta dell’esistenza di un buco nero di massa intermedia”.

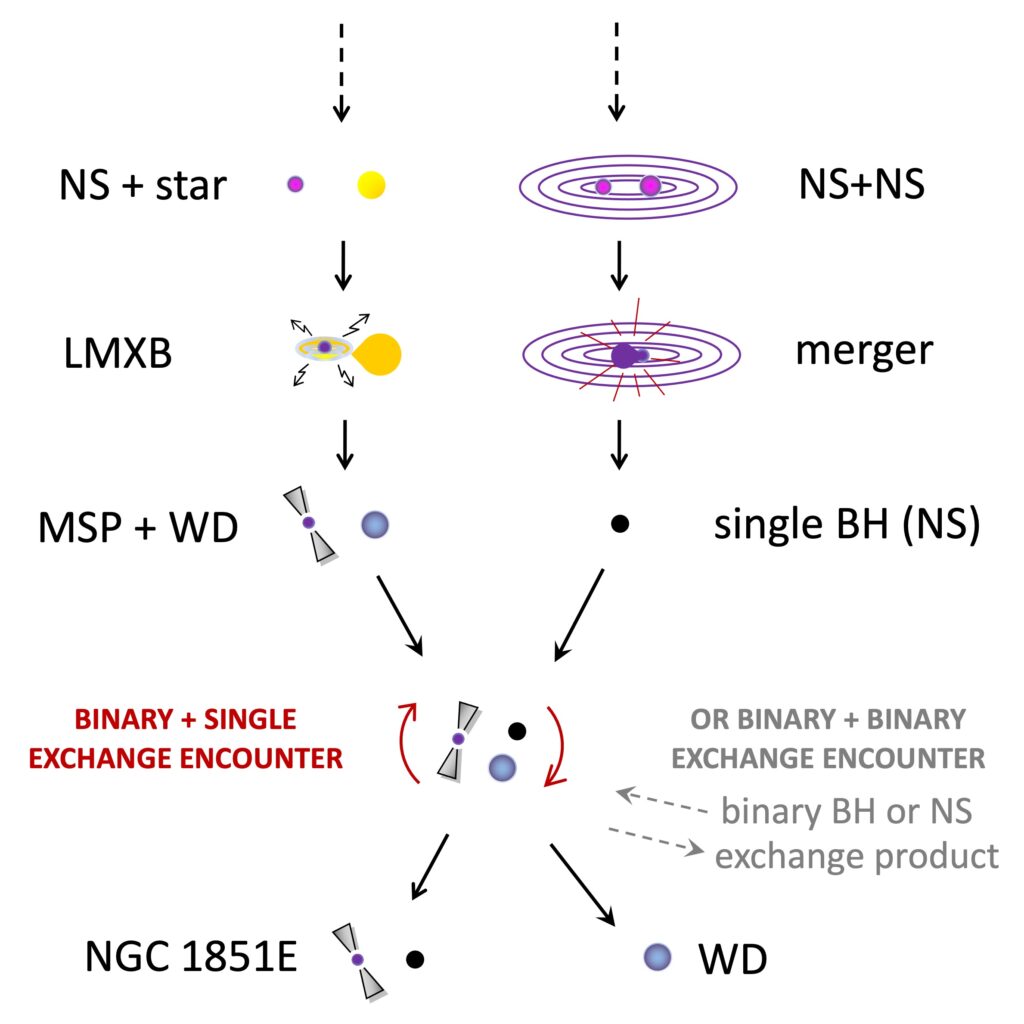

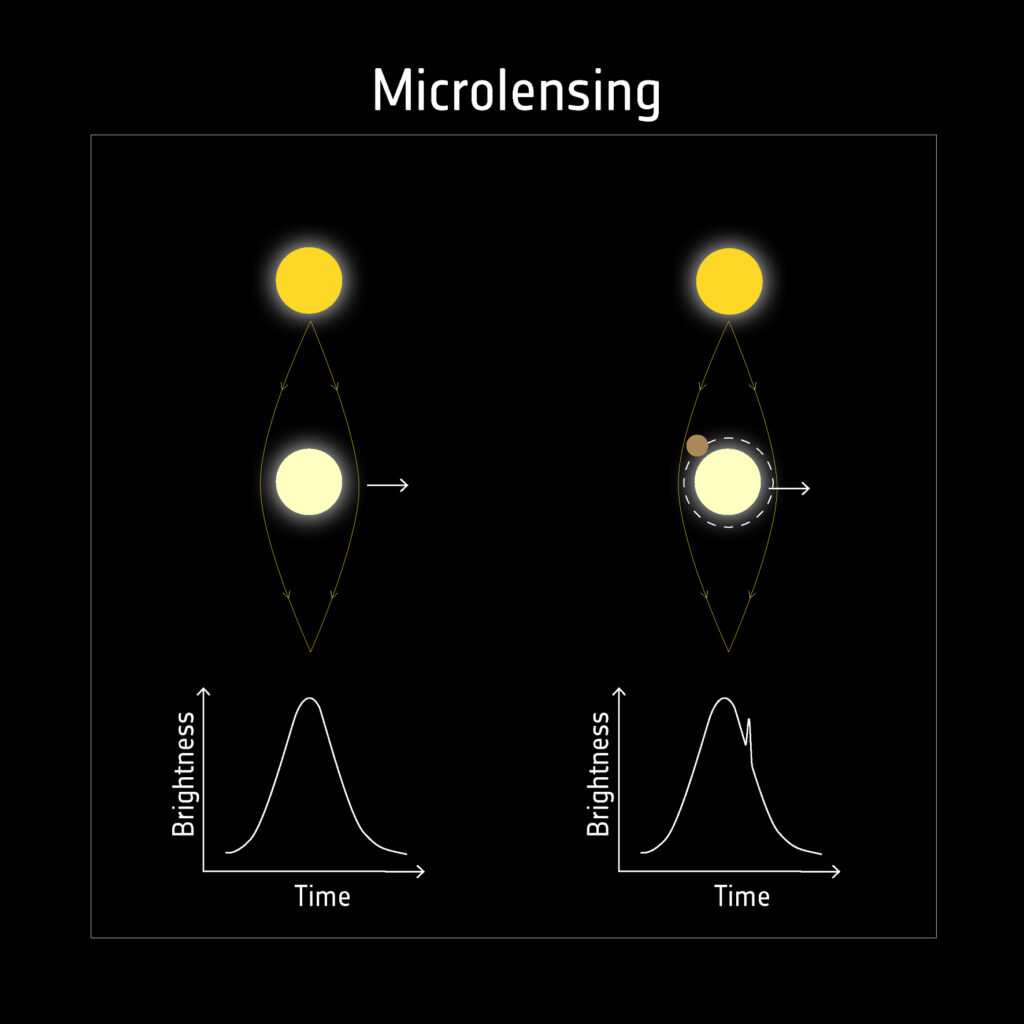

L’attuale teoria dell’evoluzione delle galassie ipotizza che le prime galassie dovessero avere buchi neri centrali di dimensioni intermedie, che sarebbero poi cresciuti nel tempo man mano che quelle galassie si evolvevano, inglobando galassie più piccole (come ha fatto la nostra Via Lattea) o fondendosi con galassie più grandi. Tali buchi neri di medie dimensioni sono notoriamente difficili da trovare: le galassie come la nostra Via Lattea hanno superato quella fase, contenendo ora buchi neri centrali molto più grandi, mentre le galassie nane invece sono difficili da osservare e rendono estremamente complicato rilevare i loro buchi neri centrali con la tecnologia attuale. Sebbene esistano candidati promettenti, fino ad ora non è mai stato rilevato un buco nero di massa intermedia.

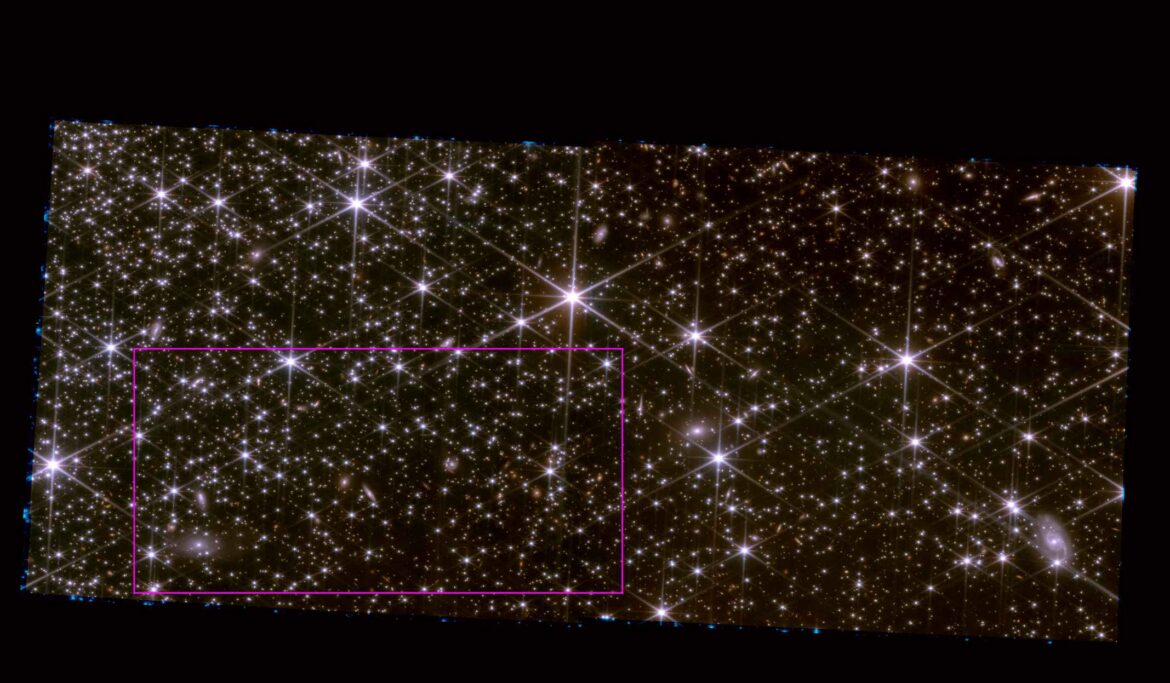

Nadine Neumayer, capo gruppo al MPIA, e Anil Seth, dell’Università dello Utah, nel 2019 hanno dato vita ad un progetto di ricerca mirato a migliorare la comprensione della storia della formazione di Omega Centauri: identificare le stelle in rapido movimento attorno al buco nero centrale per poi misurarne la massa. Maximilian Häberle, uno studente di dottorato al MPIA, ha guidato il lavoro creando un enorme catalogo con i movimenti delle stelle in Omega Centauri e misurando le velocità di 1,4 milioni di stelle. Per questo lavoro, sono state utilizzate oltre 500 immagini di Hubble dell’ammasso, prodotte con lo scopo di calibrare gli strumenti del satellite, ma che con le loro visualizzazioni ripetute di Omega Centauri, si sono rivelate il set ideale di dati.

“Cercare stelle in rapido movimento e documentarne il movimento era come cercare il proverbiale ago in un pagliaio”

dice Häberle, che ha trovato ben sette stelle in rapido movimento in una piccola regione al centro di Omega Centauri dove non vi è nessun oggetto visibile. Tali stelle, con diverse velocità e direzioni di movimento, hanno permesso a Häberle e ai suoi colleghi di determinare la presenza di una massa centrale in Omega Centauri, di almeno 8.200 masse solari.

A una distanza di circa 18.000 anni luce, questo è l’esempio del più vicino buco nero massiccio ad oggi conosciuto. Infatti il buco nero supermassiccio nel centro della Via Lattea è a una distanza di circa 27.000 anni luce da noi. Questa rilevazione non solo promette di risolvere il dibattito decennale sul buco nero di massa intermedia in Omega Centauri, ma fornisce, in generale, anche il miglior candidato, fino ad ora, della rilevazione di un buco nero di massa intermedia.

“Negli ultimi 10 anni, l’astrometria, e in particolare lo studio della cinematica interna degli ammassi globulari, ha vissuto un vero e proprio “Rinascimento” grazie alla missione Gaia” ricorda Libralato. “Tuttavia, regioni affollate come il centro degli ammassi globulari sono difficili, e in alcuni casi impossibili, da studiare anche con Gaia, lasciando Hubble come unica risorsa. Il lavoro di Maximilian dimostra che anche dopo più di 30 anni dal suo lancio, il telescopio Hubble è uno dei migliori strumenti per ottenere astrometria di alta precisione in regioni estremamente affollate come il centro degli ammassi globulari”.

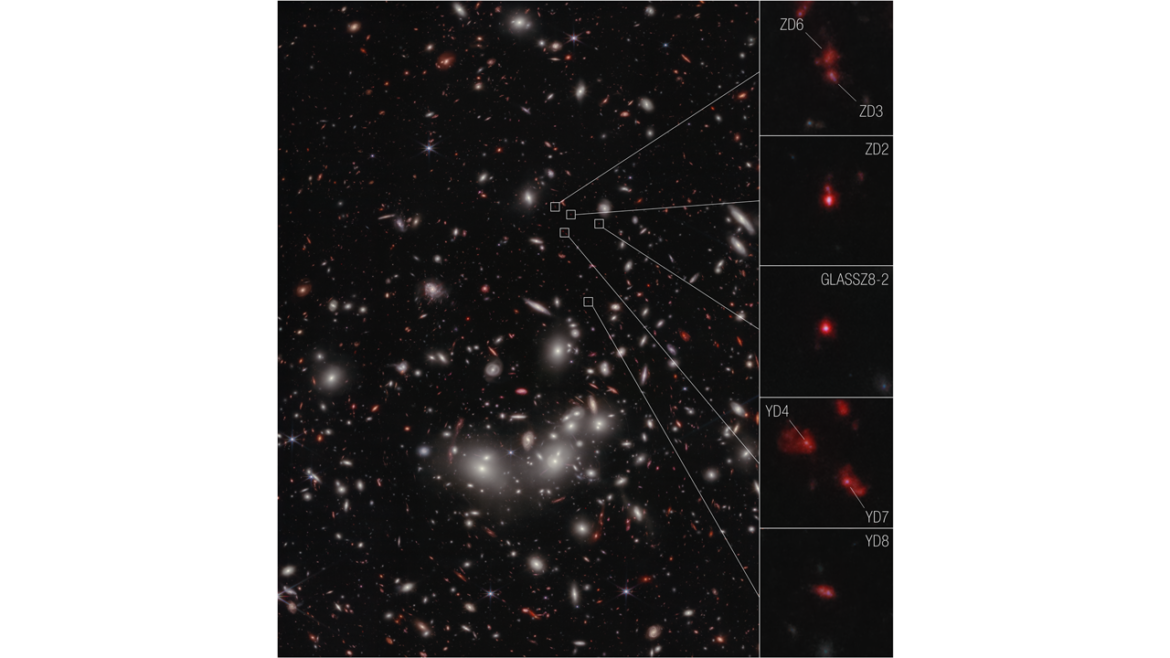

Neumayer, Häberle e i loro colleghi ora intendono studiare il centro di Omega Centauri con ancora maggiore dettaglio. Hanno già ottenuto l’approvazione per misurare il movimento delle stelle in rapido movimento utilizzando il Telescopio spaziale James Webb. L’utilizzo successivo di strumenti attualmente in costruzione, come GRAVITY+ al VLT dell’ESO e MICADO all’Extremely Large Telescope, potrebbe portare a misure più accurate delle posizioni delle stelle di quelle ottenute con le immagini di Hubble. L’obiettivo a lungo termine è determinare come le stelle accelerano e come curvano le loro orbite. Seguire le orbite intere delle stelle, come per le osservazioni del buco nero al centro della Via Lattea che hanno portato al premio Nobel, è un progetto per le future generazioni di astronomi. Infatti, la piccola massa del buco nero per Omega Centauri si traduce in tempi scala dieci volte più grandi rispetto a quelli utilizzati per lo studio del centro della Via Lattea, ovvero periodi orbitali di più di cento anni.

Per ulteriori informazioni:

L’articolo “Fast-moving stars around an intermediate-mass black hole in ω Centauri”, di Häberle M., Anil Seth, Andrea Bellini, Mattia Libralato, Holger Baumgardt, Matthew Whitaker, Mayte Alfaro Cuello, Jay Anderson, Nikolay Kacharov, Sebastian Kamann, Antonino Milone, Renuka Pechetti e Glenn van de Ven è stato pubblicato online sulla rivista Nature.

Testo e immagini dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza

Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF.