QUEL FOTONE CHE NON SAREBBE MAI DOVUTO ARRIVARE SULLA TERRA: UNA NUOVA INTERPRETAZIONE DI GRB 221009A

Un fotone di altissima energia associato al lampo gamma più potente finora registrato ha messo in crisi l’attuale modello che descrive questi violentissimi eventi celesti. Un gruppo tutto italiano composto da ricercatrici e ricercatori dell’INAF e dell’INFN prova a far luce su questo fotone che non sarebbe mai dovuto arrivare sulla Terra, proponendo un’interpretazione che contempla la presenza di una oscillazione tra fotoni e ALP, ipotetiche particelle previste dalla teoria delle stringhe.

Un singolo fotone ma talmente energetico da mettere in crisi gli attuali modelli astrofisici sulla propagazione dei raggi gamma. L’evento nel quale è stato osservato, chiamato BOAT (brightest of all time, ovvero il più luminoso di tutti i tempi), è il lampo di raggi gamma (gamma-ray burst, GRB) GRB 221009A, emesso da una galassia a oltre due miliardi di anni luce da noi e rivelato – da terra e nello spazio – il 9 ottobre 2022. Tra i fotoni gamma di altissima energia intercettati dal rivelatore cinese LHAASO in occasione di questo evento, ce n’era, appunto, uno di addirittura 18 TeV: l’energia più elevata mai registrata da un GRB. Un’interessante interpretazione di questa inaspettata osservazione viene fornita da uno studio interamente italiano, coordinato da INAF Istituto Nazionale di Astrofisica insieme a INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con autori Giorgio Galanti, Lara Nava, Marco Roncadelli, Fabrizio Tavecchio e Giacomo Bonnoli, pubblicato oggi, 18 dicembre, su Physical Review Letters.

“Pochi minuti dopo aver avuto notizia dell’esplosione – ricorda Giorgio Galanti dell’INAF, primo autore dell’articolo – abbiamo intuito che questo GRB non solo poteva essere un evento astrofisico straordinario ma poteva anche rappresentare un’opportunità unica per studi di fisica fondamentale, in particolare riguardo alle axion-like particles”.

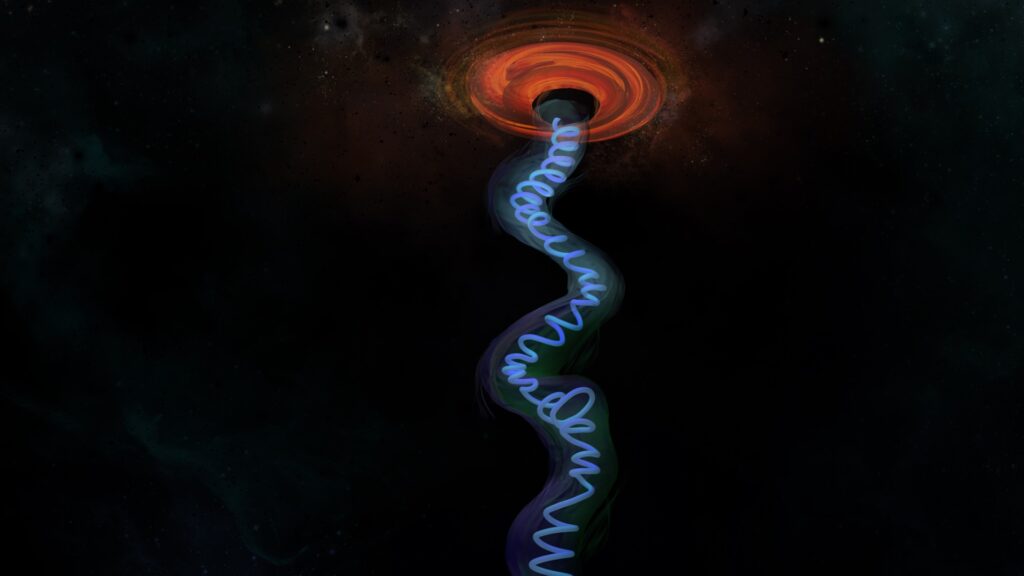

Secondo l’ipotesi avanzata dal gruppo di ricerca, quel fotone così energetico potrebbe essere un ‘fotone trasformista’: capace cioè di cambiare natura, oscillando da una ‘personalità’ all’altra mentre viaggia alla velocità della luce. E le ALP – le axion-like particles, ipotetiche particelle previste dalla teoria delle stringhe candidate per costituire la materia oscura fredda, simili ad altre particelle altrettanto ipotetiche, gli assioni – sarebbero una di queste personalità. Un po’ come Mr. Hyde, una ALP è infatti in grado di compiere azioni che un fotone, il Dr. Jekyll di questa strana storia, non riuscirebbe mai a portare a termine: attraversare indenne la cosiddetta EBL – l’extragalactic background light, la luce di fondo extragalattica, ovvero la luce emessa da tutte le stelle durante l’intera evoluzione dell’universo.

Quando un fotone di alta energia — diciamo superiore a 100 GeV — urta un fotone dell’EBL, c’è una probabilità che si formi una coppia elettrone-positrone, che fa scomparire il fotone di alta energia. E questo effetto diventa progressivamente più importante al crescere sia dell’energia, sia della distanza. Ritornando, quindi, al GRB 221009A, secondo la fisica convenzionale, i fotoni di energia superiore a circa 10 TeV verrebbero completamente assorbiti. Considerando il redshift della sorgente, e dunque l’enorme distanza percorsa dal lampo gamma, i fotoni a energie più elevate in teoria non sarebbero mai stati in grado di giungere fino a noi. Come è allora possibile che LHAASO, unico strumento per la rivelazione dei lampi gamma a non essere andato in saturazione quel 9 ottobre di un anno fa, abbia osservato fotoni del GRB 221009A a energie comprese fra 500 GeV e 18 TeV? È qui che entrano in gioco, appunto, le ALP.

“Secondo la nostra ipotesi, in presenza di campi magnetici, i fotoni si tramutano in ALP e viceversa, — spiega Marco Roncadelli, ricercatore associato all’INFN e all’INAF — rendendo così possibile raggiungere la Terra a un maggior numero di fotoni, perché le ALP sono invisibili ai fotoni del fondo extragalattico”.

Entrando un po’ più nel dettaglio, le ALP si accoppiano a due fotoni, ma non a un singolo fotone. Questo fatto implica che in presenza di un campo magnetico esterno – che, come è ben noto, è costituito da fotoni – si possono avere ‘oscillazioni fotone-ALP’. Queste sono molto simili alle oscillazioni dei neutrini massivi di tipo diverso, con la sola differenza che per le ALP l’esistenza del campo magnetico è essenziale al fine di garantire la conservazione del momento angolare, in quanto il fotone ha spin 1 mentre le ALP hanno spin 0: lo spin mancante o eccedente è compensato dal campo magnetico esterno.

L’oscillazione tra fotoni e ALP per aggirare l’opacità del fondo extragalattico ai fotoni di energia elevata non è un’idea inedita: è una soluzione proposta per la prima volta nel 2007 da Alessandro De Angelis, Oriana Mansutti e Marco Roncadelli. Ed è una soluzione a un problema più generale di quello posto da questo gamma-ray burst. Oltre ai lampi di raggi gamma, ci sono infatti altre sorgenti distanti che emettono fotoni a energie elevatissime eppure in grado di giungere fino a noi, in barba alla fisica standard. Sorgenti come i quasar di tipo FSRQ (flat spectrum radio quasar), dove la componente ‘opaca’ che intralcia la corsa dei fotoni ad alta energia, fino a renderne teoricamente impossibile la fuoriuscita, non è la ELB ma qualcosa di molto simile: un campo di radiazione ultravioletta all’interno della sorgente stessa. O i blazar di tipo BL Lac, il cui spettro – come mostrato da uno studio pubblicato nel 2020 dagli stessi Galanti, Roncadelli e De Angelis insieme a Giovanni F. Bignami – sarebbe in alcuni casi inspiegabile senza ricorrere a un meccanismo che consenta di aumentare la ‘trasparenza cosmica’, riducendo quindi l’assorbimento prodotto dall’EBL.

Fotoni da quasar FSRQ, fotoni da blazar BL Lac e ora fotoni da questo lampo gamma BOAT, dunque. Tutt’e tre apparentemente inconcepibili entro il perimetro della fisica standard. Ma tutt’e tre spiegabili se al posto di ‘semplici’ fotoni ci fossero particelle “Jekyll-Hyde” che oscillano da fotone ad ALP e viceversa. Per dare solidità a questa ipotesi, serviranno altre osservazioni, e saranno per questo di grande aiuto i nuovi osservatori astrofisici per alte energie – primi fra tutti CTA e l’italiano ASTRI – pronti a entrare in funzione nei prossimi anni.

L’articolo Observability of the very-high-energy emission from GRB 221009A di Giorgio Galanti, Lara Nava, Marco Roncadelli, Fabrizio Tavecchio, Giacomo Bonnoli viene pubblicato oggi sulla rivista Physical Review Letters.

Testo e immagine dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)