KEPLER-10c: UN PIANETA DI ACQUA SVELATO DAI CIELI DELLE CANARIE

Un team guidato dall’INAF ha misurato con grande precisione la massa del pianeta Kepler-10c, definendolo come un possibile mondo in gran parte composto da ghiaccio di acqua. Lo studio, pubblicato oggi sulla rivista Astronomy & Astrophysics e realizzato grazie ai dati raccolti dallo spettrografo HARPS-N installato al Telescopio Nazionale Galileo, ha permesso anche di confermare la presenza di un altro pianeta nel sistema di Kepler-10, fornendo nuove informazioni per comprendere la formazione dei pianeti e le origini del nostro Sistema solare.

Un team internazionale guidato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha determinato la massa e la densità del pianeta Kepler-10c con precisione e accuratezza senza precedenti. Grazie a circa 300 misure di velocità radiale raccolte con lo spettrografo High Accuracy Radial velocity Planet Searcher for the Northern hemisphere (HARPS-N) installato al Telescopio Nazionale Galileo (TNG) che scruta il cielo dalle Isole Canarie, è stato possibile stimarne la sua composizione – in gran parte di acqua allo stato solido ma forse anche liquido – e capire come si possa essere formato. Lo studio è stato pubblicato oggi sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

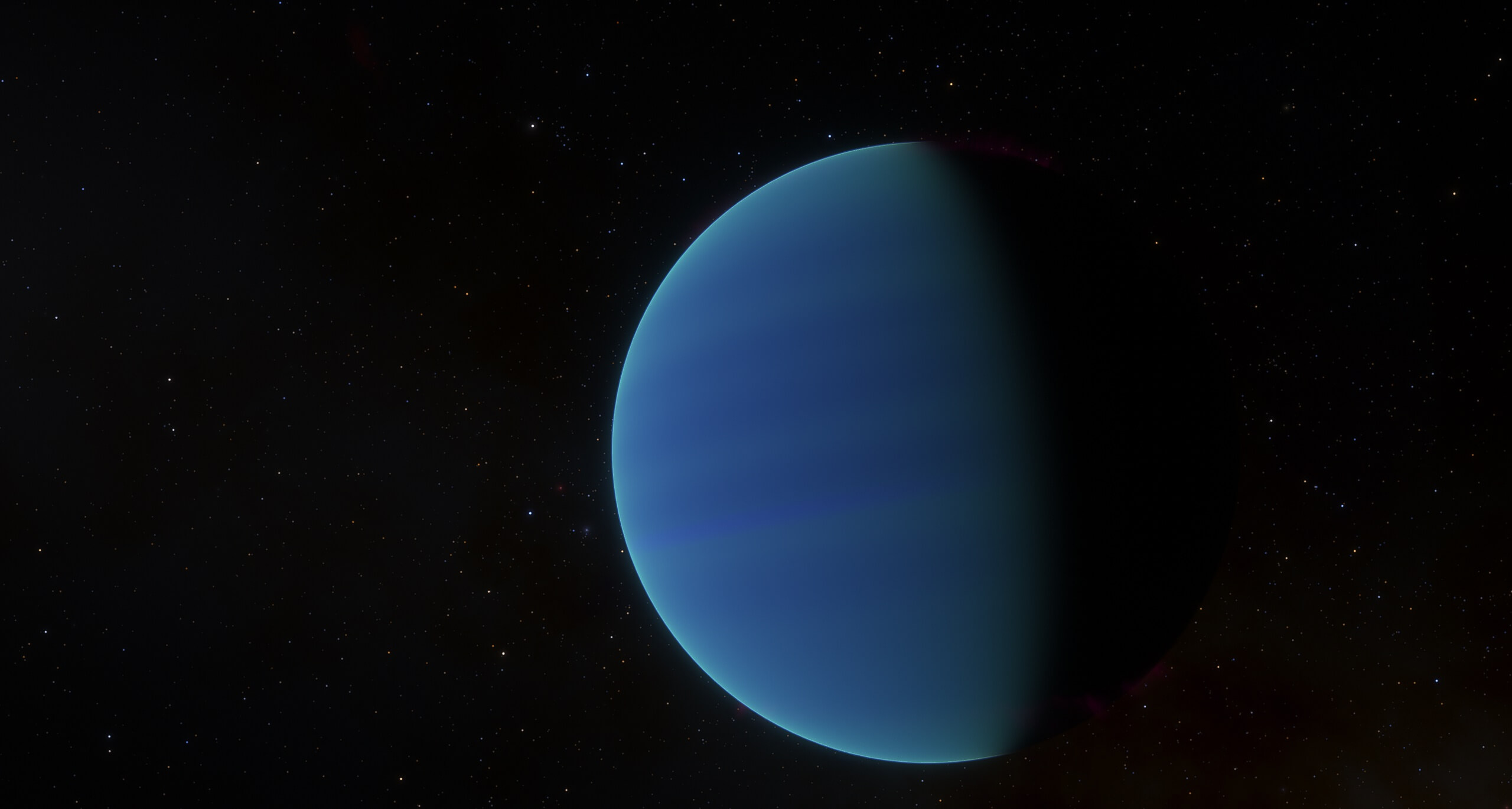

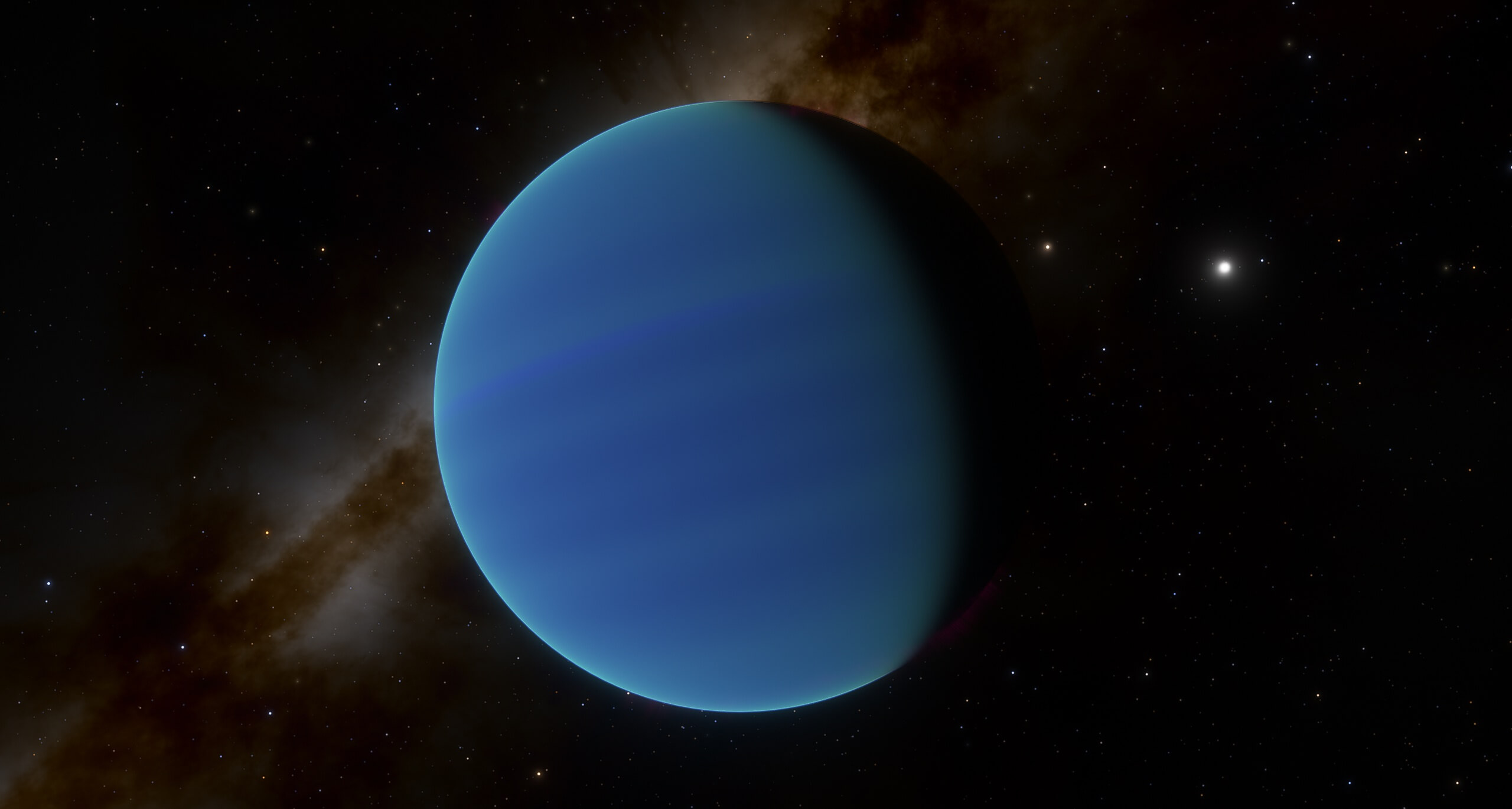

Kepler-10 è un sistema esoplanetario storico: ospita Kepler-10b, la prima super-Terra rocciosa scoperta dalla missione spaziale Kepler della NASA con un periodo orbitale inferiore al giorno terrestre, e Kepler-10c, un pianeta con un periodo orbitale di 45 giorni, classificato come sub-Nettuno, ovvero un pianeta con raggio e massa inferiori a quelli di Nettuno. Per anni, la massa di Kepler-10c è stata oggetto di grande incertezza: stime discordanti avevano reso difficile capire di cosa fosse fatto.

I dati acquisiti con HARPS-N sono stati elaborati con un nuovo metodo che corregge per effetti strumentali e variazioni dell’attività magnetica della stella madre, anche se di bassa intensità, e sono stati analizzati indipendentemente da tre gruppi dentro il team, raggiungendo gli stessi risultati. Questo lavoro ha permesso di capire che probabilmente Kepler-10c è un water world, ovvero un pianeta con gran parte della sua massa in acqua allo stato solido (ghiaccio) e forse, in piccola percentuale, anche liquido. I ricercatori ritengono che il pianeta si sia formato oltre la cosiddetta linea di condensazione dell’acqua a circa due o tre unità astronomiche dalla sua stella, e che poi si sia progressivamente avvicinato fino alla sua attuale orbita.

Ma non è tutto: il team ha anche confermato l’esistenza di un terzo pianeta, non visibile nei transiti ma rivelato per una piccola anomalia che esso induce sull’orbita di Kepler-10c, riscontrabile nelle variazioni dei tempi di transito proprio del pianeta Kepler-10c, in modo analogo alla scoperta di Nettuno grazie alle anomalie osservate nell’orbita di Urano. Questo pianeta “fantasma” era stato ipotizzato in precedenza, ma solo ora è stato possibile determinarne in modo accurato il periodo orbitale di 151 giorni e la massa minima, grazie all’eccezionale qualità delle misure di velocità radiale HARPS-N.

“L’analisi delle velocità radiali e delle variazioni dei tempi di transito, dapprima singolarmente e poi in combinazione tra loro, ha dato dei risultati in ottimo accordo sui parametri del terzo pianeta; abbiamo così corretto precedenti stime inaccurate delle sue proprietà”, commenta Luca Borsato dell’INAF di Padova, secondo autore dell’articolo.

Aldo Bonomo dell’INAF di Torino, primo autore dell’articolo, aggiunge: “L’esistenza dei water world è stata prevista teoricamente dai modelli di formazione e migrazione planetarie, ma non ne abbiamo ancora una conferma certa. Tuttavia, una quindicina di pianeti attorno a stelle di tipo solare come Kepler-10c sembrano avere proprio la composizione prevista da questi modelli. La prova del nove dell’esistenza dei water world dovrebbe venire dallo studio delle loro atmosfere con il telescopio spaziale James Webb, perché ci aspettiamo che essi abbiano delle atmosfere particolarmente ricche di vapore acqueo”.

Lo studio del sistema Kepler-10 ci aiuta a capire come si formano i pianeti attorno alle loro stelle. Super-terre come Kepler-10b e sub-Nettuni come Kepler-10c, così comuni nella Galassia ma assenti nel nostro Sistema solare, rappresentano un tassello cruciale per comprendere la varietà dei mondi che orbitano attorno ad altre stelle. In particolare, studiare la composizione dei pianeti cosiddetti sub-nettuniani e capire se sono ricchi o poveri di ghiaccio, può fornire indicazioni non solo sulla loro origine, ma anche sulle prime fasi di formazione dei sistemi planetari e quindi del nostro stesso Sistema solare. Conoscere come e dove si formano questi pianeti e i loro moti di migrazione verso la loro stella, significa guardare indietro nel tempo per scoprire qualcosa in più sulle origini della Terra e forse anche della vita.

Riferimenti Bibliografici:

L’articolo “In-depth characterization of the Kepler-10 three-planet system with HARPS-N radial velocities and Kepler transit timing variations”, di A. S. Bonomo, L. Borsato, V.M. Rajpaul, L. Zeng, M. Damasso, N.C. Hara, M. Cretignier, A. Leleu, N. Unger, X. Dumusque, F. Lienhard, A. Mortier, L. Naponiello, L. Malavolta, A. Sozzetti, D.W. Latham, K. Rice, R. Bongiolatti, L. Buchhave, A.C. Cameron, A.F. Fiorenzano, A. Ghedina, R.D. Haywood, G. Lacedelli, A. Massa, F. Pepe, E. Poretti e S. Udry è stato pubblicato online sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF