CAOS E COSCIENZA – Misurare i diversi stati di coscienza mediante la teoria frattale è 11 volte più efficace nel diagnosticare pazienti con stato di coscienza minimo e stato vegetativo rispetto alle tecniche elettrofisiologiche normalmente usate nella pratica clinica

Diagnosticare accuratamente il disturbo della coscienza è molto complesso soprattutto in pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza. Circa il 40% dei pazienti con tale disturbo sono erroneamente diagnosticati, in particolar modo quando scale comportamentali specificatamente progettate sono impiegate o somministrate in modo improprio. Per migliorare l’accuratezza diagnostica vengono utilizzate tecniche di neuroimaging ed elettrofisiologiche insieme alle scale comportamentali. Nonostante ciò, non è stata raggiunta un’accuratezza di diagnosi soddisfacente.

Un nuovo strumento per affrontare questa sfida arriva dalla teoria del caos: la dimensione frattale che consente di migliorare notevolmente l’accuratezza di tale diagnosi. Questo è il risultato dello studio multicentrico guidato dall’Università degli Studi Padova e pubblicato su International Journal of Neural Systems.

La definizione di coscienza rappresenta ancora una delle questioni più impegnative e aperte nelle neuroscienze. Molte teorie suggeriscono che ciò non dipenda dall’attività di una specifica regione del cervello, ma piuttosto derivi da complesse reti tra diverse regioni cerebrali. La coscienza è clinicamente classificata in veglia (cioè la presenza di periodi spontanei di apertura degli occhi) e consapevolezza (cioè la capacità di un soggetto di rispondere agli stimoli interni/esterni). Sulla base di queste due classificazioni, i pazienti con disturbi della coscienza (DOC) potrebbero essere suddivisi in diversi stati di coscienza come coma, stato vegetativo (VS) e stato di coscienza minimo (MCS). Il termine VS si riferisce a pazienti che sembrano essere svegli con cicli di chiusura e apertura degli occhi ma senza alcun segno di risposta intenzionale (nessuna consapevolezza), mentre MCS si riferisce a pazienti con risposte deboli e volontarie incoerenti. La diagnosi di DOC si limita alla valutazione clinica delle risposte motorie principalmente alterate o non rilevabili per i pazienti con VS e MCS. Tra le diverse scale disponibili in letteratura, la Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) è la più utilizzata. L’uso corretto di questa scala ha migliorato significativamente l’affidabilità della diagnosi nella routine clinica. Tuttavia, la complessità della valutazione comportamentale in questo tipo di pazienti si riflette ancora in un’elevata percentuale di diagnosi errate tra i pazienti con MCS e VS. L’alto tasso di diagnosi errate rappresenta una importante sfida per i neurologi per migliorare la prognosi e la selezione di trattamenti terapeutici personalizzati ed efficaci.

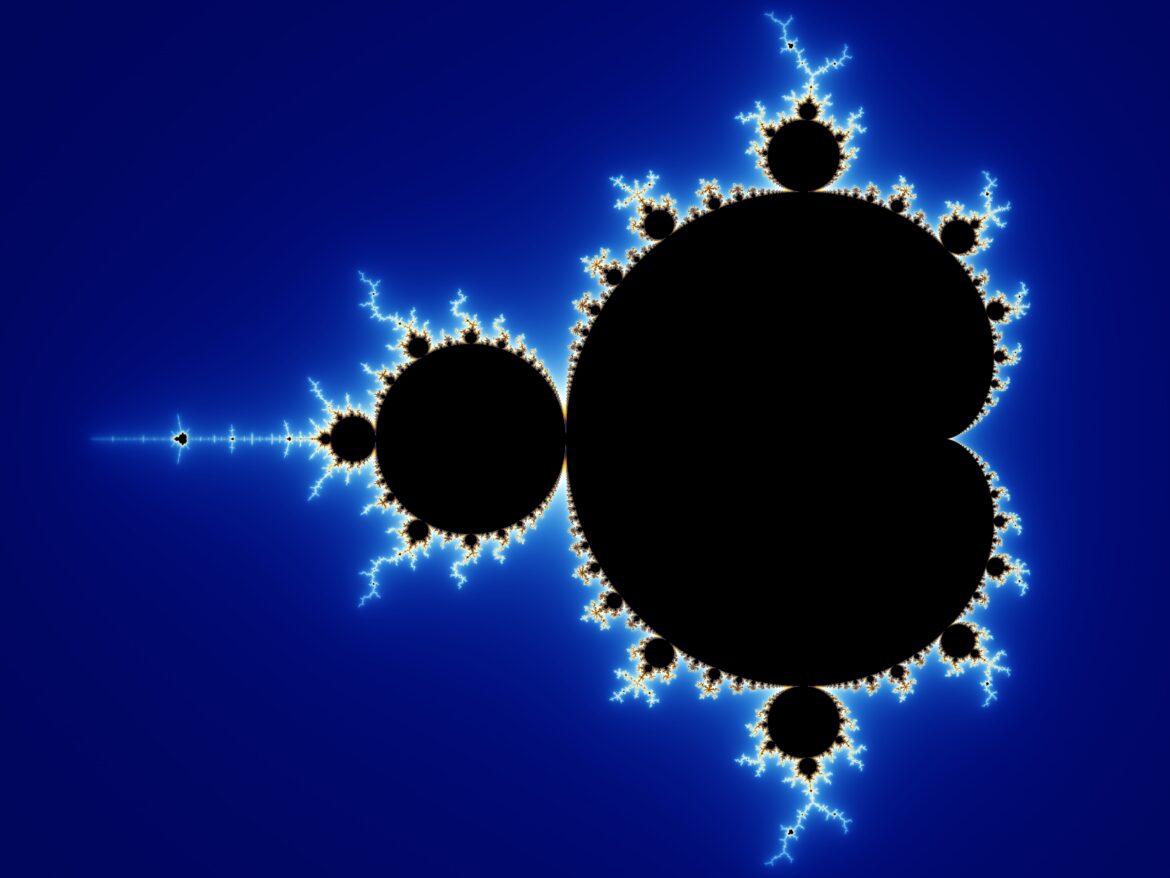

Per aiutare i neurologi in questa complessa diagnosi sono stati proposti numerosi modelli matematici. Il più promettente deriva dalla teoria del caos: la dimensione frattale. Il termine frattale venne coniato nel 1975 da Benoît Mandelbrot nel libro “Les Objects Fractals: Forme, Hazard et Dimension”, per descrivere alcuni comportamenti matematici che sembravano avere un comportamento “caotico”, e deriva dal latino fractus (rotto, spezzato), così come il termine frazione; infatti le immagini frattali sono considerati tutti quegli oggetti che non possono essere misurati mediante la geometria euclidea e che si trovano nel mezzo dello spazio 1D e 2D oppure 2D e 3D. Un oggetto frattale, è quindi, un oggetto geometrico che ripete infinite volte la sua forma su scale diverse: ingrandendo una sua parte qualunque, si ottiene dunque un oggetto simile all’originale.

Un team multicentrico guidato dal Prof. Camillo Porcaro dell’Università degli Studi di Padova e del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (CNR-Istc) di Roma ha applicato i concetti di dimensione frattale su un gruppo di pazienti VS e MCS e su uno gruppo di controllo di volontari sani e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista International Journal of Neural Systems

«L’idea di applicare i frattali allo studio dei pazienti DOC nasce proprio dall’ipotesi che l’attività cerebrale si ripete con pattern sempre più complessi tanto più il cervello è in uno stato di coscienza. Per dimostrare l’efficacia della dimensione frattale nel classificare i due stati di coscienza (VS e MCS) è stato usato l’algoritmo “Higuchi’s fractal dimension. Una volta stimata la dimensione frattale dell’attività cerebrale registrata su questi pazienti mediante l’elettroencefalografia (EEG) – spiega Camillo Porcaro – è stato dimostrato che la dimensione frattale è 11 volte più efficace nel diagnosticare pazienti MCS e VS rispetto alle tecniche elettrofisiologiche normalmente usate nella pratica clinica. Abbiamo anche utilizzato metodi di Machine Learning per classificare in modo automatico i pazienti MCS da quelli VS e dal gruppo di controllo ottenendo un’accuratezza di circa il 90%».

I risultati ottenuti dal team di ingegneri, neurologi e neuroscienziati aprono nuove vie nella diagnosi dei pazienti DOC indicando la dimensione frattale come un marker abile a discriminare i pazienti a minima coscienza da quelli nello stato vegetativo e aiutare a ridurre le diagnosi errate nella pratica clinica.

Link alla ricerca: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0129065722500319

Titolo: “Fractal Dimension Feature as a Signature of Severity in Disorders of Consciousness: An EEG Study” – IJNS (2022)

Autori: Camillo Porcaro, Marco Marino, Simone Carozzo, Miriam Russo, Maria Ursino, Valentina Ruggiero, Carmela Ragno, Stefania Proto, Paolo Tonin

Testo e foto dall’Università degli Studi di Padova