Analizzato per la prima volta il DNA delle iene fossili della Sicilia

Le iene siciliane, che abitavano l’isola prima dell’arrivo di Homo sapiens, appartengono a un gruppo diverso da quelle africane: si tratta di una popolazione “relitta” di iene insulari, caratteristica che le rende uniche al mondo, il cui DNA fossile nei resti biologici è sopravvissuto al clima caldo del Mediterraneo. La pubblicazione su Quaternary Science Reviews.

Palermo, Milano, Roma, Firenze, 28 agosto 2024. Prima ancora che Homo sapiens arrivasse in Sicilia, circa 16 mila anni fa, sull’isola erano molto diffuse le iene del genere Crocuta.

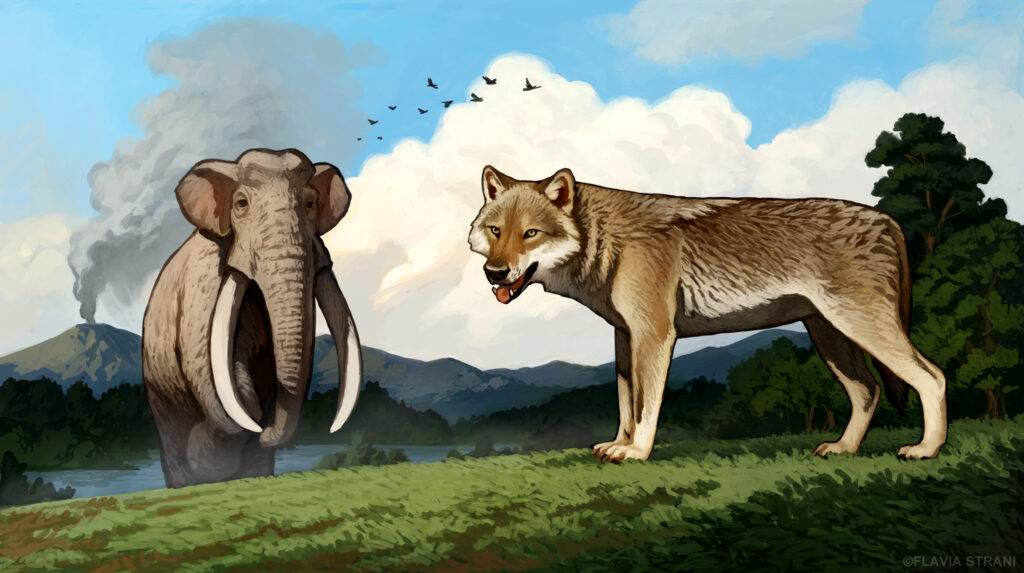

Tra i più iconici carnivori delle savane, la iena macchiata è oggi presente in buona parte dell’Africa sub-sahariana, ma durante il Pleistocene, tra 800 e 16 mila anni fa, era diffusa in territori molto più ampi che includevano l’Europa e l’Asia, mentre l’unica isola dove la presenza di questa specie è stata documentata dai fossili, è la Sicilia. Questa caratteristica rende le iene siciliane uniche da un punto di vista paleobiologico e offre agli studiosi una rara opportunità per comprendere meglio sia gli adattamenti che i processi evolutivi legati all’isolamento geografico di un grande carnivoro, estremamente raro in contesti insulari.

Grazie ai recenti avanzamenti nello studio del DNA antico, negli ultimi anni i paleogenetisti sono stati in grado di analizzare porzioni di DNA di alcune iene fossili, ad oggi tutte provenienti da siti nord europei o dal nord della Russia e della Cina, dove le temperature basse favoriscono la conservazione del materiale genetico. In ambienti a clima caldo, come quello mediterraneo, nei resti antichi il DNA si conserva con maggiori difficoltà.

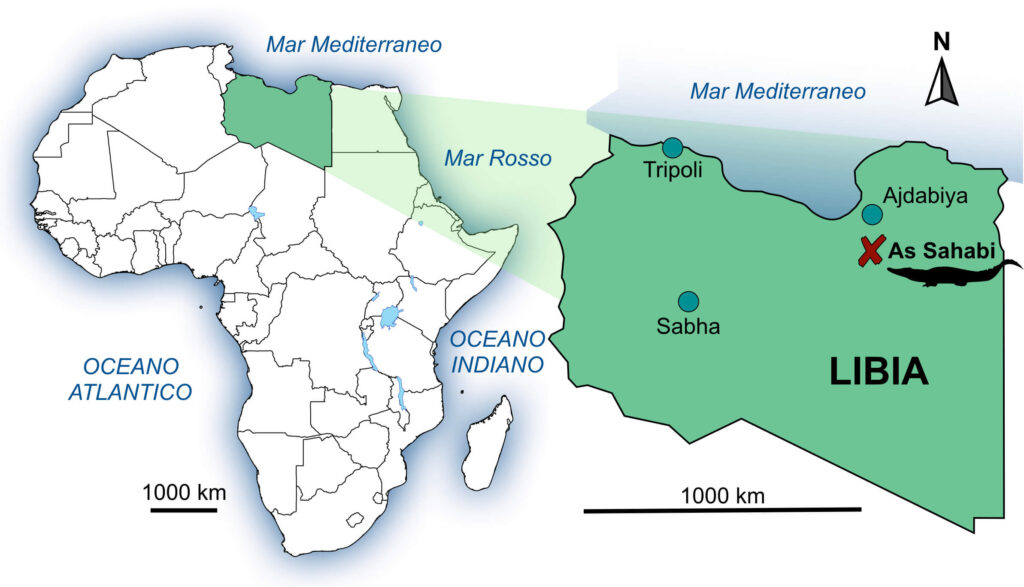

In un recente studio condotto dai ricercatori delle Università di Palermo, Statale di Milano, Firenze, Roma Sapienza, di Bangor e Cambridge, pubblicato sulla rivista internazionale Quaternary Science Reviews, è stato analizzato per la prima volta il DNA di una iena fossile della Sicilia.

Il DNA nucleare è stato estratto con successo da un frammento di coprolite, un escremento fossilizzato di iena di oltre 20 mila anni, proveniente dal sito della Grotta San Teodoro (Messina). I risultati delle analisi hanno svelato che le iene siciliane possedevano caratteristiche genetiche molto particolari, uniche tra tutte le iene fossili di cui si conosce il DNA.

Giulio Catalano, paleogenetista dell’Università di Palermo e primo autore dello studio, commenta: “Le analisi ci suggeriscono che le iene siciliane siano appartenute a un gruppo genetico molto antico, distinto dalle attuali iene africane e peculiare rispetto alle altre iene fossili”. Prosegue il ricercatore: “Questo insieme di caratteristiche ci fa ipotizzare che un tempo la popolazione di queste iene fosse ampiamente distribuita sul continente, circa 500mila anni fa. Ma arrivate in Sicilia, grazie all’isolamento geografico, questa popolazione ha conservato le proprie caratteristiche genetiche mentre nel resto d’Europa si è invece persa nel corso del tempo. Questo grazie anche al contributo dei diversi scambi genetici avvenuti con le iene africane”.

“Questo tipo di analisi permette di ipotizzare che le iene pleistoceniche siciliane possano far parte di una popolazione genetica “relitta”, sopravvissuta sull’isola fino a circa 20 mila anni fa”, sottolinea Raffaele Sardella, paleontologo dell’Università Sapienza di Roma che ha partecipato alla ricerca.

Dawid A. Iurino, paleontologo dell’Università Statale di Milano e coautore dello studio, aggiunge: “Oltre al DNA di iena, nel coprolite abbiamo individuato tracce di DNA equino che ci ha permesso di rivelare il contenuto del pasto di una iena di 20 mila anni fa, costituito da Equus hydruntinus, l’unico equide vissuto in passato sull’isola. La scoperta e l’analisi di questo DNA fossile rappresentano una fonte inesauribile di ispirazione per nuove ricerche che rende il patrimonio geo-paleontologico della Sicilia una risorsa da preservare e valorizzare, in quanto unico nel suo genere”.

Luca Sineo, docente dell’Università di Palermo e responsabile del progetto, commenta: “Grotta San Teodoro, con il suo enorme patrimonio, si conferma tra i più importanti siti europei per lo studio del Pleistocene, ovvero gli ultimi 2.5 milioni di anni. Questa ricerca ha coinvolto studiosi internazionali ed è stata possibili grazie alla collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari, la Proloco di Acquedolci e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina”.

“Questo studio dimostra come, ad oggi, lo sviluppo tecnologico consenta di ottenere informazioni genetiche anche da substrati biologici complessi, come i coproliti”, spiega la Dott.ssa Alessandra Modi dell’Università di Firenze che ha partecipato alla ricerca. “Grazie alla grande mole di dati che si possono ottenere da un numero sempre maggiore di resti appartenenti a specie diverse, siamo in grado di delineare con elevata precisione la storia evolutiva non solo dell’uomo, ma di molteplici forme viventi”, conclude David Caramelli, Professore Ordinario di Antropologia dell’Università di Firenze.

Testo e immagini dalla Direzione Comunicazione ed Eventi Istituzionali dell’Ufficio Stampa Università degli Studi di Milano