IL CODICE DEL BOSCO, un film documentario di Alessandro Bernard e Paolo Ceretto

Prodotto da Zenit Arti Audiovisive

In anteprima internazionale al 73. Trento Film Festival

AL CINEMA DAL 5 MAGGIO, distribuito da OpenDDB

TUTTE LE DATE DEL TOUR IN SALA IN AGGIORNAMENTO SU: https://openddb.it/film/il-

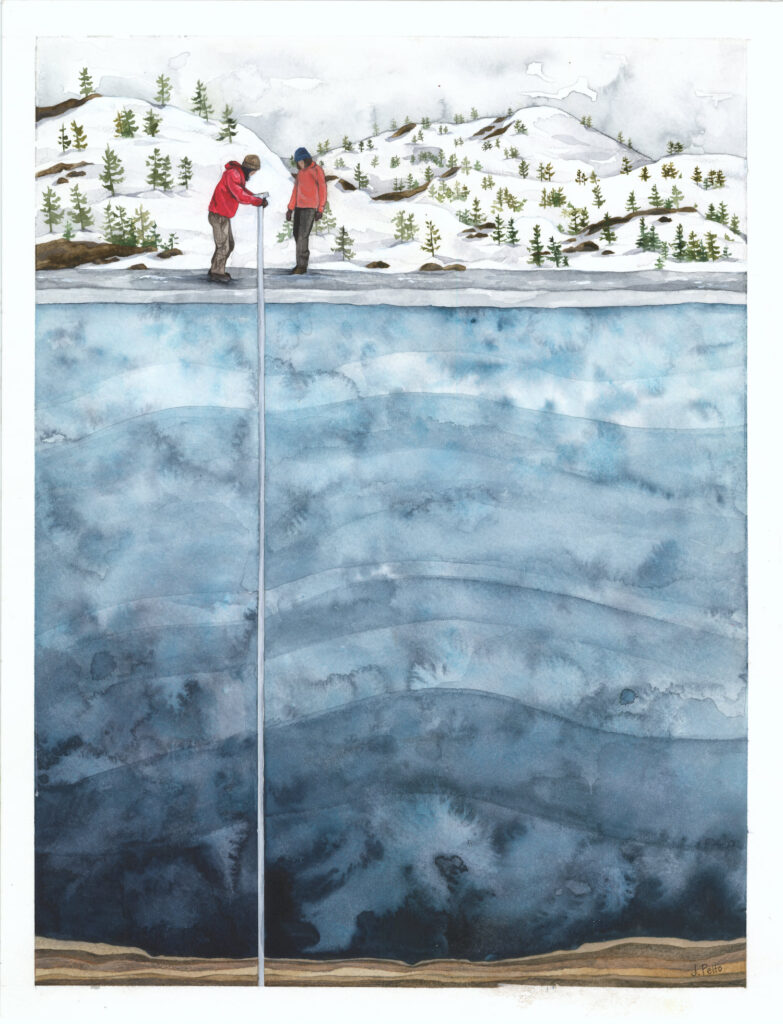

In una valle messa sottosopra dall’uragano Vaia e lentamente divorata da un insetto che lascia tracce simili a geroglifici, due scienziati non convenzionali esplorano il codice segreto del bosco ferito.

Nel cuore di una foresta devastata, tra tronchi abbattuti e radici scoperte, due scienziati visionari cercano un nuovo modo di dialogare con la natura: Alessandro Chiolerio, fisico che a tratti sembra un alchimista, che usa tecnologia e biologia per captare segnali elettrici dalle piante, e Monica Gagliano, ecologa visionaria che sfida la scienza moderna con i lavori su comunicazione e intelligenza delle piante, portano avanti i loro esperimenti nei luoghi dove all’uragano Vaia è seguita l’epidemia di bostrico.

“Il Codice del bosco”, un film di Alessandro Bernard e Paolo Ceretto, li ha seguiti nelle loro scoperte: il documentario sarà in anteprima assoluta al 73. Trento Film Festival, in programma nella sezione Proiezioni Speciali, in sala giovedì 1° maggio alle 18.45 (Cinema Modena). Il film sarà poi al cinema in tour dal 5 maggio. Prodotto da Zenit Arti Audiovisive in collaborazione con MIC e Film Commission Torino Piemonte, il film è distribuito in Italia da OpenDDB.

Tra l’ottobre e il novembre 2018 una forte tempesta si è abbattuta sul nord-est italiano: l’uragano Vaia ha colpito come mai prima l’ambiente delle Dolomiti e delle Prealpi Venete, le stime contano l’abbattimento di circa 14 mila alberi. Questo disastro ha reso possibile il diffondersi del bostrico, un minuscolo insetto che si nutre dell’abbondante quantità di alberi abbattuti, che ha moltiplicato la sua azione anche sugli abeti del bosco: in seguito alla particolare siccità e allo stress di piogge della stagioni del 2022, oggi è presente un’epidemia di bostrico, che minaccia tutta la foresta, a sei anni dalla tempesta.

Proprio in Val di Fiemme, a Costa Bocche (Paneveggio, TN), i due scienziati si incontrano per provare a entrare in contatto con il bosco, tra tronchi spezzati e radici capovolte, dove avanza inesorabile il minuscolo ospite a vista d’occhio, flagello degli alberi, che incide sotto la corteccia intricati segni come geroglifici da decifrare. Un linguaggio sconosciuto che sembra alludere a un mistero ancora da svelare. Tra nuove ipotesi scientifiche, antichi saperi e connessioni invisibili da esplorare, il film ci porta in un viaggio affascinante alla ricerca di un nuovo modo di vedere e vivere il nostro rapporto con la natura. Un racconto che intreccia scienza, tecnologia e mito, in cui il bosco si manifesta come un’entità viva, abitata da un genius loci con cui imparare a dialogare. La camera da presa incontra quindi diverse vedute della scienza, sguardi attenti e volontà di ascoltare, al fianco dei due ricercatori, tra il sapere locale e la pazienza della scoperta, che infine arriva – quasi inaspettata – rivelando la voce del bosco.

Alessandro Chiolerio è un fisico noto per il suo lavoro pionieristico e il suo approccio interdisciplinare tra fisica, nanotecnologie, elettronica e biologia (da Torino a Pasadena con la Nasa, fino al Max Planck Institute in Germania): oltre alla robotica bioispirata, il suo lavoro ha aperto una nuova frontiera nello studio della cibernetica della natura. Ha installato nel bosco i Cybertree, dispositivi da lui inventati, una chimera che unisce tecnologia e biologia per captare i segnali elettrici delle piante. Con lui c’è Monica Gagliano, scienziata di fama internazionale (ascoltata dai più importanti istituti e media mondiali), che ha esplorato le saggezze indigene del mondo, dalla selva amazzonica al bush australiano, apprendendo che la natura parla se la si sa ascoltare. Ha così aperto la strada al nuovissimo campo di ricerca della bioacustica delle piante, dimostrando per la prima volta sperimentalmente che le piante emettono le proprie “voci” e rilevano e rispondono ai suoni del loro ambiente, estendendo a queste il concetto di cognizione (inclusi percezione, processi di apprendimento, memoria).

“C’era un tempo in cui l’uomo guardava alla natura con rispetto e meraviglia. Boschi, fiumi e montagne erano visti come luoghi abitati da presenze invisibili, forze con cui bisognava entrare in sintonia prima di insediarsi, coltivare la terra o costruire un tempio. Un tempo in cui ci si poneva in rispettoso ascolto del “genius loci”. Oggi, invece, abbiamo smesso di ascoltare. – si legge le note di regia degli autori – Quello che doveva essere il resoconto lineare di un esperimento è diventata un’esperienza inattesa condivisa con gli scienziati, che ci ha rivelato il vero cuore del processo scientifico: un viaggio fatto di ipotesi, errori e scoperte, dove pianificazione e imprevisti si intrecciano. Lontana dall’essere un insieme di certezze, la scienza che ci affascina davvero è viva, una lente che allarga il nostro sguardo, apre nuove domande e ci spinge a ripensare il mondo. Oggi si parla molto di Intelligenza Artificiale, ma forse abbiamo bisogno prima di tutto di riconnetterci con un’altra intelligenza: quella della natura. Serve un cambio di prospettiva, una nuova rivoluzione copernicana che ci aiuti ad abbandonare l’idea di essere il centro del mondo, per riconoscerci parte di un ecosistema più grande, abitato da specie che esistevano prima di noi, hanno sperimentato l’evoluzione molto più a lungo e forse hanno qualcosa da insegnarci.”

Dal 2006, Alessandro Bernard scrive e dirige film documentari, lavorando anche come autore di progetti transmediali e podcast. Paolo Ceretto è filmmaker, autore e regista di documentari, e dal 2016 insegna sceneggiatura e regia presso lo IED, Istituto Europeo di Design di Torino. Insieme hanno co-diretto Wastemandala (2015), Quando Olivetti inventò il pc (2011) e Space Hackers (52’, 2006).

LE DATE – IN AGGIORNAMENTO: https://openddb.it/film/il-

Lunedì 5 maggio

TORINO – ore 20.30, Cinema Massimo di Torino – alla presenza degli autori

FELTRE – ore 20, Cinema Teatro Officinema

Martedì 6 maggio

TORINO – ore 18, Cinema Massimo

FELTRE – ore 21, Cinema Teatro Officinema

Mercoledì 7 maggio

TORINO – ore 16, Cinema Massimo Torino – alla presenza di uno dei due autori

ore 21, Cinema Fratelli Marx – alla presenza degli autori

Giovedì 8 maggio

BOLOGNA – ore 21.30 Cinema Galliera – alla presenza di Alessandro Bernard

Venerdì 9 maggio

FIRENZE – ore 21, Cinema Astra – alla presenza di Alessandro Bernard

TORINO – ore 18.45, Cinema Fratelli Marx

Domenica 11 maggio

FIRENZE – ore 18, Cinema Astra

Lunedì 12 maggio

TORINO – ore 19, Cinema Fratelli Marx

CESENA – ore 21, Cinema Eliseo – collegamento di Paolo Ceretto

CUNEO – ore 21, Cinema Monviso – collegamento con uno dei registi

Martedì 13 maggio

MODENA – ore 21, Sala Truffaut – collegamento di Paolo Ceretto

BOLOGNA – ore 19, Cinema Galliera Bologna

Giovedì 14 maggio

CUNEO – ore 21, Cinema Monviso – collegamento con uno dei registi

Venerdì 30 maggio

ASTI – ore 21, Sala Pastrone

Testo, video e immagini dall’Ufficio stampa OpenDDB. Aggiornato il 30 aprile 2025.