MATERIALI QUANTISTICI: SCOPERTO UN NUOVO STATO DELLA MATERIA CONTRADDISTINTO DAL FENOMENO QUANTISTICO CHIAMATO CORRENTE CHIRALE

Su Nature studio guidato da Ca’ Foscari che potrà avere applicazioni basate su nuovi dispositivi nei campi della sensoristica, biomedicale e delle rinnovabili. Scoperta possibile grazie al Sincrotrone italiano Elettra.

mercoledì 7 febbraio 2024

VENEZIA – Un gruppo internazionale di ricerca ha scoperto un nuovo stato della materia contraddistinto dall’esistenza di un fenomeno quantistico chiamato corrente chirale. Tali correnti sono generate su scala atomica da un movimento cooperativo di elettroni, che è all’origine della nuova fase della materia appena scoperta, a differenza dei materiali magnetici convenzionali le cui proprietà hanno origine dalla caratteristica quantistica di un elettrone nota come spin e dal loro ordinamento nel cristallo.

La chiralità è una proprietà di estrema importanza nelle scienze, per esempio è anche fondamentale per capire il DNA. Nel fenomeno quantistico scoperto la chiralità delle correnti è stata rilevata studiando un processo di interazione tra luce e materia nel quale un fotone opportunamente polarizzato è in grado di emettere un elettrone dalla superficie del materiale con uno stato di spin ben definito.

La nuova scoperta, pubblicata oggi sulla prestigiosa rivista Nature, arricchisce in modo significativo la conoscenza sui materiali quantistici, in particolar modo sulla ricerca di fasi quantistiche chirali e sui fenomeni che avvengono alla superficie dei materiali.

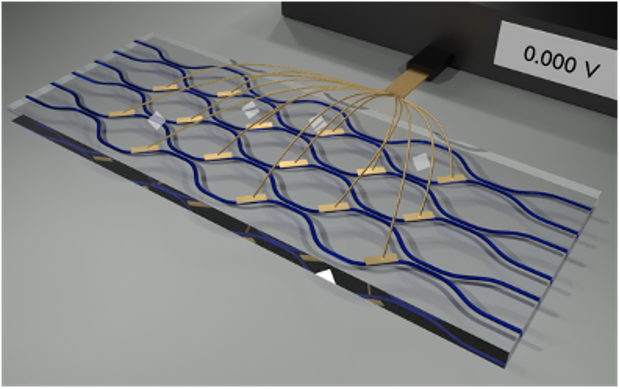

“La rivelazione dell’esistenza di questi stati quantistici – spiega Federico Mazzola, ricercatore in Fisica dei materiali all’Università Ca’ Foscari Venezia e leader dello studio – può aprire la strada per lo sviluppo di un nuovo tipo di elettronica che impieghi correnti chirali come portatori di informazioni al posto della carica dell’elettrone. Inoltre, tali fenomeni potrebbero avere un importante risvolto per applicazioni future basate su nuovi dispositivi optoelettronici chirali, e un grande impatto nel campo delle tecnologie quantistiche per nuovi sensori, così come nel campo biomedico ed in quello delle energie rinnovabili”.

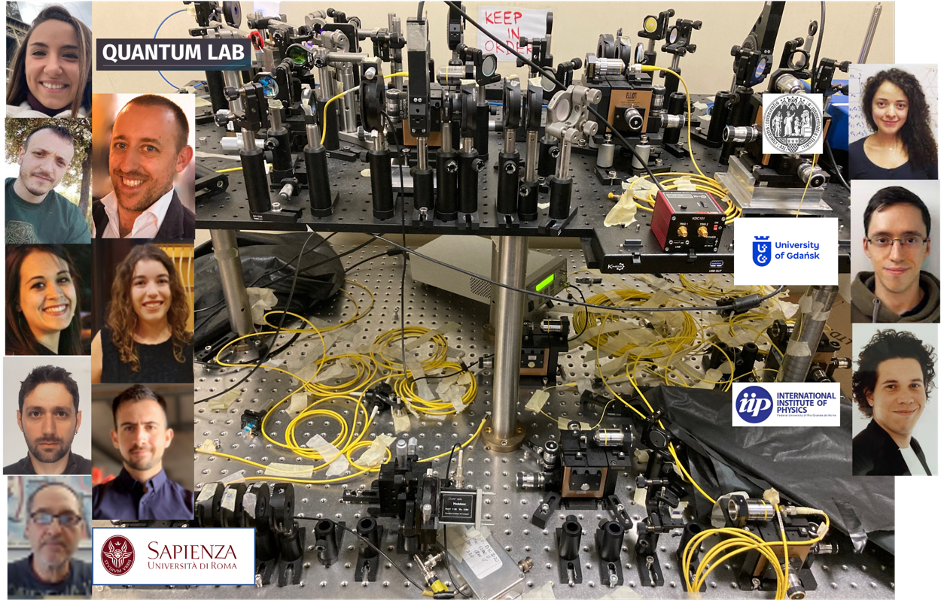

Nato da una predizione teorica, questo studio ha verificato in modo diretto e per la prima volta l’esistenza di questo stato quantistico, fino ad ora enigmatico ed elusivo, grazie all’utilizzo del Sincrotrone italiano Elettra. Finora la conoscenza circa l’esistenza di questo fenomeno era infatti limitata a predizioni teoriche per alcuni materiali. La sua osservazione sulle superfici dei solidi lo rende estremamente interessante per lo sviluppo di nuovi dispositivi elettronici ultra sottili.

Il gruppo di ricerca, che comprende partner nazionali e internazionali tra cui l’Università Ca‘ Foscari di Venezia, l’Istituto Spin e l’Istituto Officina dei Materiali del CNR e l’Università di Salerno, ha investigato il fenomeno su un materiale già noto alla comunità scientifica per le sue proprietà elettroniche e per applicazioni di spintronica superconduttiva, ma la nuova scoperta ha un respiro più ampio, essendo molto più generale ed applicabile ad una vasta gamma di materiali quantistici.

Questi materiali stanno rivoluzionando la fisica quantistica e l’attuale sviluppo di nuove tecnologie, con proprietà che vanno ben oltre quelle descritte dalla fisica classica.

Hanno partecipato allo studio ricercatrici e ricercatori dal Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi di Ca’ Foscari, Istituto Officina dei Materiali, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Fisica Teoretica dell’Università Jagellonica (Polonia), Istituto di Fisica dell’Accademia Polacca delle Scienze, Dipartimento di Fisica “E. R. Caianiello” dell’Università di Salerno, Istituto SPIN del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sincrotrone SOLEIL, Interdisciplinary Nanoscience Center dell’Università di Aarhus, Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano, Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Fisica e Astronomia Department of Physics and Astronomy dell’Università Nazionale di Seul, Seul, Korea.

Riferimenti bibliografici:

Mazzola, F., Brzezicki, W., Mercaldo, M.T. et al. Signatures of a surface spin–orbital chiral metal, Nature (2024), DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-024-07033-8

Testo dall’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo Università Ca’ Foscari Venezia