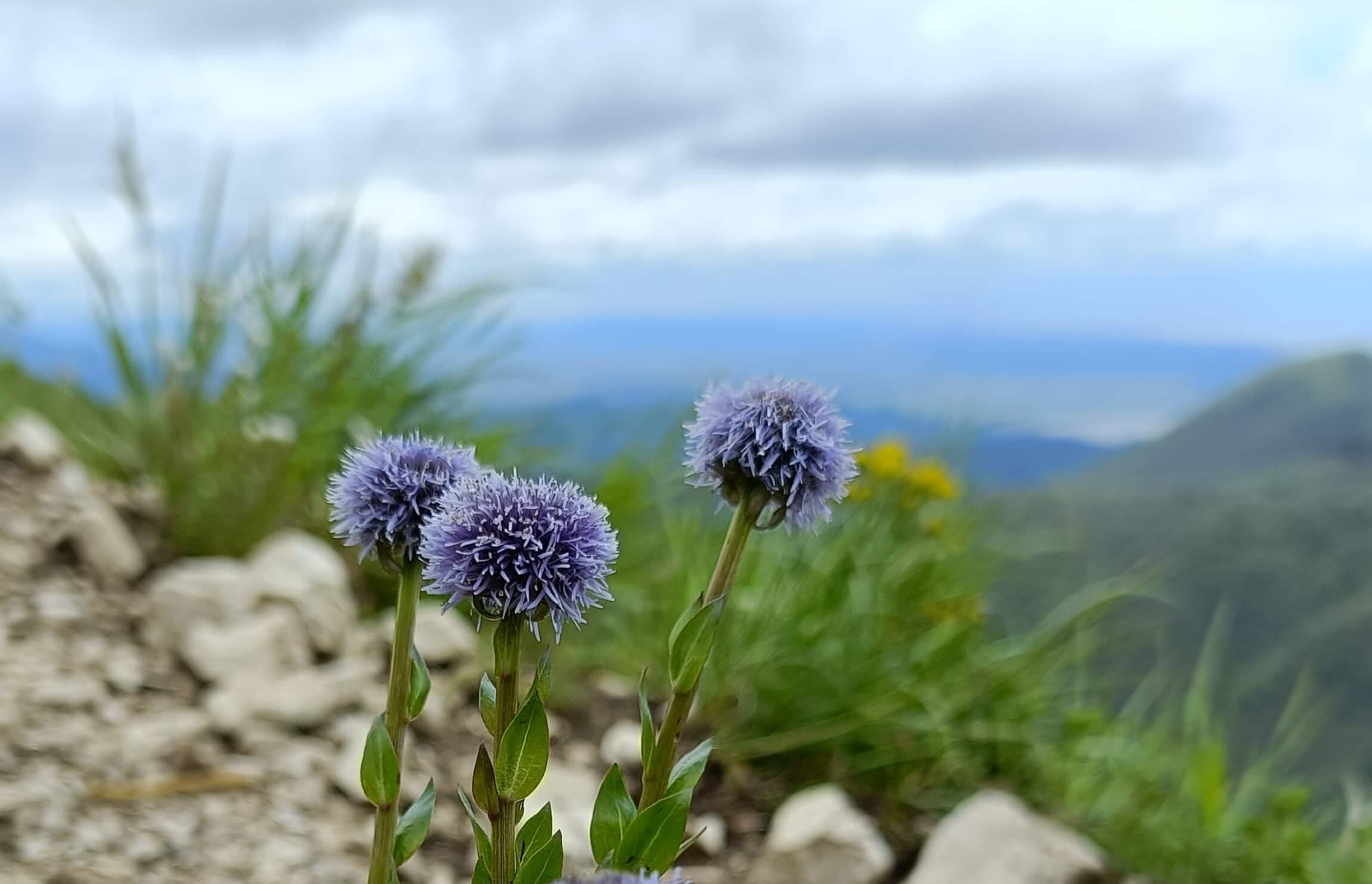

Nuovo censimento della flora delle Alpi apuane: segnalate 3 nuove specie per la Toscana e 141 a rischio estinzione

Il lavoro firmato dal professor Lorenzo Peruzzi dell’Università di Pisa.

Tre nuove specie segnalate per la Toscana e 141 inserite nella “Lista Rossa Nazionale” delle piante a rischio di estinzione, il dato emerge dall’ultimo censimento della flora delle Alpi apuane realizzato dal professore Lorenzo Peruzzi del Dipartimento di Biologia e Direttore dell’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa.

Il lavoro, pubblicato nella rivista Italian Botanist, ha documentato un totale di 1987 tra specie e sottospecie, di cui 130 aliene, in un’area ampia 1056 km². Le nuove specie sono: le native Vulneraria piccolina (Anthyllis vulneraria subsp. pulchella) e Pigamo dei sassi (Thalictrum minus subsp. saxatile) e l’esotica casuale Fior di pesco (Chaenomeles speciosa). Fra quelle a rischio estinzione si segnalano le tre specie gravemente minacciate: l’Atamanta di Corti (Athamanta cortiana), un’ombrellifera endemica apuana che vive esclusivamente su rupi di marmo, fiorendo raramente; l’Erba-unta di Maria (Pinguicula mariae), una graziosa pianta carnivora endemica apuana, dedicata alla studiosa Maria Ansaldi, scomparsa prematuramente nel 2013; la Felcetta atlantica (Vandenboschia speciosa), rara felce presente in Italia solo sulle Alpi Apuane, rappresentata anche nel logo del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Nel territorio sono inoltre presenti 93 specie endemiche italiane, cioè che esistono in tutto il mondo solo in Italia, di cui 30 endemiche delle Alpi Apuane.

“La flora delle Alpi Apuane è particolarmente ricca, al di sopra dell’atteso per un’area di quell’ampiezza per quanto riguarda il numero di specie autoctone, ma fortunatamente anche al di sotto dell’atteso per il numero di specie aliene – afferma Lorenzo Peruzzi – In particolare, la maggiore ricchezza floristica si concentra sulle colline e montagne al di sopra delle città di Massa e di Carrara, che purtroppo però sono anche le zone maggiormente impattate dalle cave di marmo”.

Lo studio aggiorna alcuni censimenti realizzati in passato. Le Alpi Apuane, per le loro peculiarità geomorfologiche e biogeografiche, hanno infatti da sempre attratto l’interesse dei botanici. Un primo elenco completo di tutte le felci, conifere e piante a fiore di quest’area fu pubblicata da Pietro Pellegrini nel 1942, aggiornato poi da Erminio Ferrarini tra il 1994 e il 2000. In entrambi i casi, però, gli elenchi floristici ricavati erano relativi a un territorio diverso e più ampio, per cui un vero e proprio elenco floristico aggiornato e mirato alle sole Alpi Apuane ancora non esisteva.

“Per dare un’idea della mole del lavoro svolto, basti pensare che l’elenco completo della flora che abbiamo reso disponibile come appendice all’articolo è di ben 936 pagine – racconta Peruzzi – ha collaborato all’opera Brunello Pierini, appassionato esperto di botanica, ben esemplificando l’importanza della cosiddetta Citizen Science in questo tipo di studi”.

“Le Alpi Apuane sono obiettivamente ricche – conclude Lorenzo Peruzzi – non resta che auspicare, quindi, una adeguata tutela di questo eccezionale territorio, un vero e proprio gioiello dal punto di vista botanico in particolare e naturalistico in generale”.

Il lavoro fa parte delle attività di ricerca svolte nell’ambito del progetto 3P_earthBIODIV, un importante finanziamento alla ricerca di base ottenuto dal nostro ateneo nell’ambito di un bando a cascata del National Biodiversity Future Center. Il progetto, che vede fortemente impegnato il gruppo di ricerca PLANTSEED Lab dell’Università di Pisa per tutto il 2025, prevede l’esplorazione di territori poco conosciuti o con flore mancanti o non aggiornate e uno studio tassonomico integrato di gruppi critici della flora italiana, con particolare attenzione alla componente endemica.

Testo e foto dall’Ufficio Stampa dell’Università di Pisa.