LA “DIETA” DEGLI ELEFANTI NANI DELLA SICILIA, PALAEOLOXODON FALCONERI E PALAEOLOXODON MNAIDRIENSIS

Il Palaeoloxodon falconeri e il Palaeoloxodon mnaidriensis erano pascolatori: la loro dieta era basata su un alto consumo di materiale erbaceo abrasivo. La scoperta dei ricercatori dell’Università di Padova e Saragozza grazie all’analisi dell’usura dentaria prodotta dal cibo consumato e rinvenuta sui reperti fossili conservati al Museo della Natura e dell’Uomo

Pubblicata su «Papers in Palaeontolgy» con il titolo “Feeding strategies of the Pleistocene insular dwarf elephants Palaeoloxodon falconeri and Palaeoloxodon mnaidriensis from Sicily (Italy)” la ricerca delle Università di Padova e Saragozza sulle abitudini alimentari degli elefanti nani della Sicilia, Palaeoloxodon falconeri e Palaeoloxodon mnaidriensis, vissuti nel Pleistocene Medio (tra gli 800 e i 100 mila anni fa). È la prima volta che viene fatta un’ipotesi sulla loro dieta grazie all’analisi, sui reperti presenti nella sezione di Geologia e Paleontologa del Museo della Natura e dell’Uomo (MNU) dell’Università di Padova, dell’usura dentaria prodotta dal cibo consumato dall’animale.

Gli elefanti nani in Sicilia nel Pleistocene Medio

Il MNU dell’Università di Padova custodisce numerosi resti di elefanti nani fossili della Sicilia, provenienti da quattro località del palermitano. Si tratta di due specie estinte, Palaeoloxodon falconeri e Palaeoloxodon mnaidriensis, che derivano da uno stesso antenato comune continentale, Palaeoloxodon antiquus, arrivato sull’isola a seguito di diversi episodi indipendenti di dispersione con successiva diminuzione della taglia corporea. Il Palaeoloxodon falconeri (800-400 mila anni fa) è la specie più piccola fino ad ora conosciuta, con una altezza al garrese di circa 1 m nei maschi adulti e 0,9 m nelle femmine; il Palaeoloxodon mnaidriensis (400-100 mila anni fa) è andato incontro ad una minor riduzione di taglia ma, con i suoi 1,8-2,0 m al garrese, è sostanzialmente alto la metà dell’antenato continentale che raggiungeva i 4 m di statura

Nel Pleistocene Medio la Sicilia era probabilmente frammentata in isole più piccole e la fauna a mammiferi era estremamente impoverita. Il Palaeoloxodon falconeri era l’unico mammifero di taglia medio-grande: non aveva altre specie con cui competere per il cibo e nemmeno predatori da cui difendersi, fattore questo, che ne ha consentito l’estrema riduzione di taglia. Al contrario il Palaeoloxodon mnaidriensis viveva in una Sicilia con dimensioni prossime alle attuali e coabitava con una fauna che comprendeva ippopotami, quattro grossi ruminanti e carnivori che ne giustificano una riduzione di taglia meno marcata.

Analisi dei denti e abitudini alimentari

I ricercatori si sono concentrati sull’usura dentaria prodotta dal cibo consumato dall’animale per ricostruirne la dieta. Gli studiosi si sono chiesti se gli animali prediligessero la vegetazione erbacea tendenzialmente più abrasiva (pascolatori) oppure più tenera e nutriente come foglie, frutti e germogli (brucatori) o ancora se avesse una dieta mista.

«In questo studio abbiamo condotto per la prima volta un’analisi della dieta delle due specie nane utilizzando due tecniche di analisi dell’usura dentaria: quella della microusura (microwear) e della mesousura (mesowear)», dice Marzia Breda del Centro di Ateneo per i Musei dell’Università di Padova. «Il risultato più interessante è la convergenza in termini di dieta dei due elefanti in risposta a diverse pressioni ecologiche».

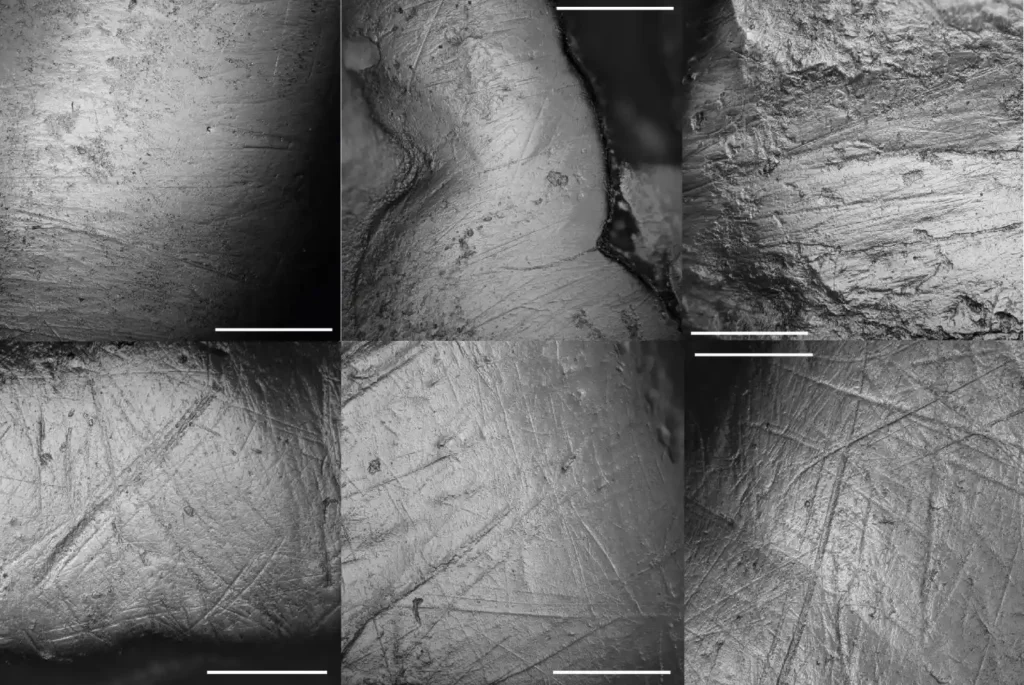

L’analisi della microusura dentaria studia le tracce microscopiche che il cibo ingerito dall’animale durante gli ultimi pasti prima della morte lascia sulla superficie occlusale dello smalto dei denti. I mammiferi erbivori con una dieta costituita da materiale vegetale molto abrasivo (graminacee) presentano dei pattern composti da abbondanti striature prodotte durante la masticazione. L’analisi della mesousura dentaria studia invece come le abitudini alimentari modificano la superficie occlusale del dente durante un periodo di tempo relativamente lungo rispetto alla vita dell’animale stesso (mesi o anni). Negli elefanti, i cui denti sono costituiti da un insieme di lamelle allineate, questa analisi tiene conto del rilievo tra le creste di smalto e la dentina racchiusa al loro interno. L’angolo tra il fondo della “valle” di dentina e il rilievo delle creste di smalto che le delimitano si correlano con abitudini alimentari distinte: angoli chiusi indicano diete caratterizzate da maggior consumo di materiale vegetale tenero, mentre angoli più aperti si associano a una dieta più abrasiva che, con il tempo, “appiattisce” la superficie occlusale del dente.

«Per i piccoli denti, di Palaeoloxodon falconeri,siè dovuto procedere – aggiunge Breda – alla scansione 3D del dente con un microscopio e poi estrarre digitalmente gli angoli, mettendo a punto un nuovo protocollo di riferimento per studi futuri».

I risultati

Nonostante la riduzione/assenza di competitori per l’accesso alle limitate risorse vegetali che avrebbe potuto consentire quindi la selezione di materiale vegetale più tenero e digeribile, i risultati dimostrano, per entrambe le specie, un alto consumo di materiale abrasivo tipico di una dieta di tipo pascolatore.

«Nel caso di Palaeoloxodon mnaidriensis, probabilmente si trattava di un adattamento all’espansione delle zone a prateria avvenuto durante le fasi finali del Pleistocene Medio e di una spartizione delle nicchie ecologiche con gli altri mammiferi di taglia medio-grande presenti sull’isola», sottolinea Flavia Strani, Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Saragozza. «Per Palaeoloxodon falconeri si può invece ipotizzare che l’assenza della pressione predatoria abbia portato ad un aumento della popolazione e quindi ad un sovra sfruttamento delle risorse vegetali, di per sé già limitate in ambiente insulare, spingendo le piante a “difendersi” con l’aumento di deposizioni di silice amorfa nelle cellule vegetali e con una maggior lignificazione, da cui l’usura riscontrata nelle nostre analisi».

«Si tratta di un risultato estremamente importante – puntualizza Marzia Breda dell’Università di Padova – che dimostra ancora una volta come le isole siano dei veri e propri laboratori naturali dell’evoluzione, perché in esse l’isolamento geografico e le variate condizioni ecologiche – risorse limitate, pressione predatoria ridotta o assente, e competizione ridotta o assente – forniscono le condizioni ideali per osservare e comprendere processi evolutivi che, nel più ricco e vario ambiente continentale, vengono talvolta oscurati».

«Questo studio dimostra come il MNU non sia solo un moderno centro espositivo e didattico, ma anche un vivo laboratorio di ricerca», conclude Fabrizio Nestola, Presidente del Centro di Ateneo per i Musei e Direttore del Museo della Natura e dell’Uomo. «Si tratta ancora una volta di nuovi studi su vecchi esemplari, fossili che, nonostante facciano parte delle collezioni storiche, hanno ancora tanto da raccontare e mantengono quindi un alto valore scientifico. Il nostro compito è preservarli per le generazioni future».

Riferimenti bibliografici:

Flavia Strani, Simone Rebuffi, Manuela Gialanella, Daniel DeMiguel, Stefano Castelli, Mariagabriella Fornasiero, Gilberto Artioli, Gregorio Dal Sasso, Claudio Mazzoli, Giuseppe Fusco, Marzia Breda, “Feeding strategies of the Pleistocene insular dwarf elephants Palaeoloxodon falconeri and Palaeoloxodon mnaidriensis from Sicily (Italy)” – «Papers in Palaeontology» 2025, DOI: https://doi.org/10.1002/spp2.70036

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa dell’Università di Padova