ERC SYNERGY GRANT 2024: AL PROGETTo RECAP 10 MILIONI DI EURO PER SVELARE I MISTERI DEL COSMO

Il progetto RECAP, presentato da un team di quattro scienziate, di cui tre italiane, ha vinto un finanziamento dal Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) da 10 milioni di euro per studiare un periodo fondamentale della storia dell’Universo, la cosiddetta era della reionizzazione.

Sono stati annunciati oggi alle ore 12 dal Consiglio europeo della ricerca (ERC) i vincitori degli ERC Synergy Grant 2024 e il progetto RECAP, che sta per REionization Complementary Approach Project si è aggiudicato un finanziamento da 10 milioni di euro. Guidato da un team internazionale composto da quattro scienziate di cui tre italiane, RECAP promette di studiare in dettaglio l’epoca della reionizzazione, uno dei periodi fondamentali per comprendere l’evoluzione dell’Universo. Laura Pentericci e Valentina D’Odorico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) coordinano due dei team coinvolti nel progetto.

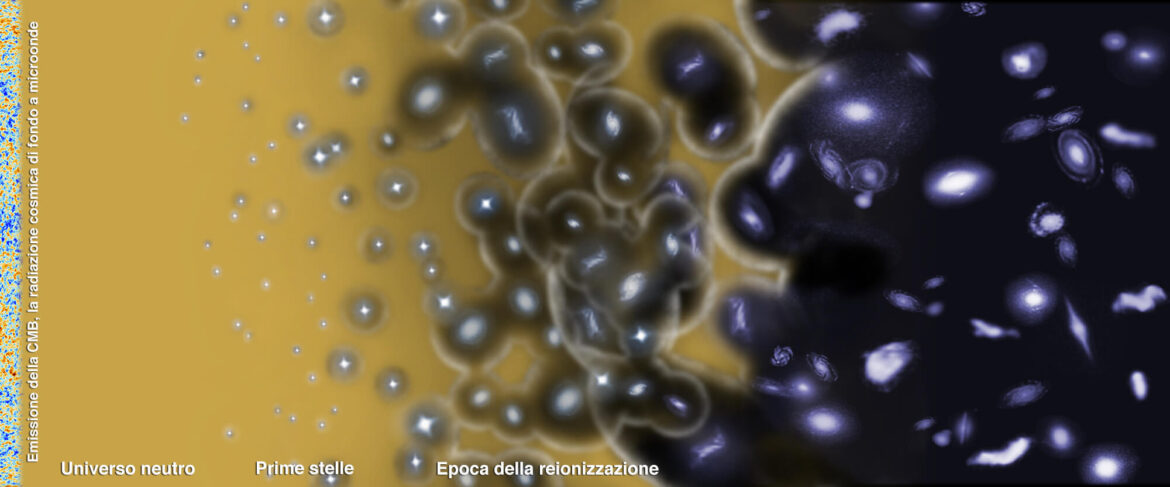

L’epoca della reionizzazione rappresenta l’ultima importante fase di transizione attraversata dall’Universo, iniziata circa 100-200 milioni di anni dopo il Big Bang e protrattasi per molte centinaia di milioni di anni. Il suo nome è dovuto al fatto che in quel periodo il gas presente tra le galassie è stato ionizzato dalla radiazione delle prime sorgenti cosmiche. RECAP si propone di sviluppare simulazioni tridimensionali e osservazioni multi-frequenza sfruttando dati raccolti dal telescopio spaziale James Webb Space, dal Very Large Telescope e dall’Osservatorio Alma, e l’obiettivo è comprendere questa complessa fase dell’Universo, la natura delle prime sorgenti e l’impatto sulla successiva evoluzione del cosmo.

RECAP è un progetto sviluppato da un team interdisciplinare composto da quattro scienziate che lavorano tra l’Italia, la Svezia e la Germania. Oltre a Laura Pentericci e Valentina D’Odorico dell’INAF il team comprende anche Benedetta Ciardi dell’Istituto Max Planck per l’Astrofisica a Garching in Germania e Kirsten Kraiberg Knudsen della Chalmers Università della Tecnologia di Göteborg. Le diverse esperienze e specializzazioni delle quattro ricercatrici, che vanno dall’osservazione di oggetti celesti lontanissimi alla realizzazione di modelli numerici, permetteranno al team di affrontare lo studio della reionizzazione con una nuova prospettiva ad ampio spettro. RECAP è uno dei 57 progetti finanziati nel 2024 dal Consiglio Europeo della Ricerca nell’ambito dei Synergy Grant, tra quasi 550 proposte pervenute.

“Il nostro progetto nasce dalla voglia di combinare le nostre capacità diverse e complementari, per affrontare insieme uno dei più grandi misteri dell’astrofisica moderna, cioè l’epoca della reionizzazione”, dice Laura Pentericci. “Sarà sicuramente entusiasmante e stimolante lavorare con le altre colleghe: unendo le forze saremo in grado di svelare quest’epoca remota e affascinante della storia del nostro Universo, quando si sono formate le prime galassie e finalmente è terminata la cosiddetta ‘età oscura’”.

Il finanziamento stanziato copre un periodo di sei anni e prevede l’assunzione di ricercatori e studenti di dottorato che forniranno il loro contributo ai lavori di simulazione e osservazione. L’intenzione è quella di creare un’eredità scientifica duratura, che guiderà le campagne osservative delle infrastrutture di nuova generazione, come l’Extremely Large Telescope e l’Osservatorio SKA. I risultati ottenuti contribuiranno ad arricchire le conoscenze della comunità scientifica, che potrà programmare in maniera ottimale i futuri progetti di osservazione, dotandosi di nuovi strumenti all’avanguardia.

“Sono molto soddisfatta e orgogliosa di questo risultato», spiega Valentina D’Odorico. «Abbiamo lavorato molto per raggiungerlo e credo che la sinergia fra di noi, sia scientifica che umana, abbia giocato un ruolo fondamentale già nella preparazione della proposta e dell’interview. Questo progetto ci permetterà di allargare i nostri gruppi di ricerca proprio per dedicare il tempo necessario a combinare i nostri risultati e riuscire a rispondere ad alcune delle domande fondamentali legate al processo di reionizzazione cosmica”.

Testo e immagini Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)