PSR J1023+0038, TRA GLI ALTI E BASSI DI UNA PULSAR: IL SEGRETO È NELLA SUA POLARIZZAZIONE

Un team internazionale guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica ha misurato per la prima volta la polarizzazione della luce emessa da una pulsar al millisecondo transizionale in tre diverse bande dello spettro elettromagnetico. Lo studio, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, indica che l’emissione è dominata dal vento di particelle prodotto della pulsar e non dalla materia che la pulsar stessa sta risucchiando alla sua stella compagna.

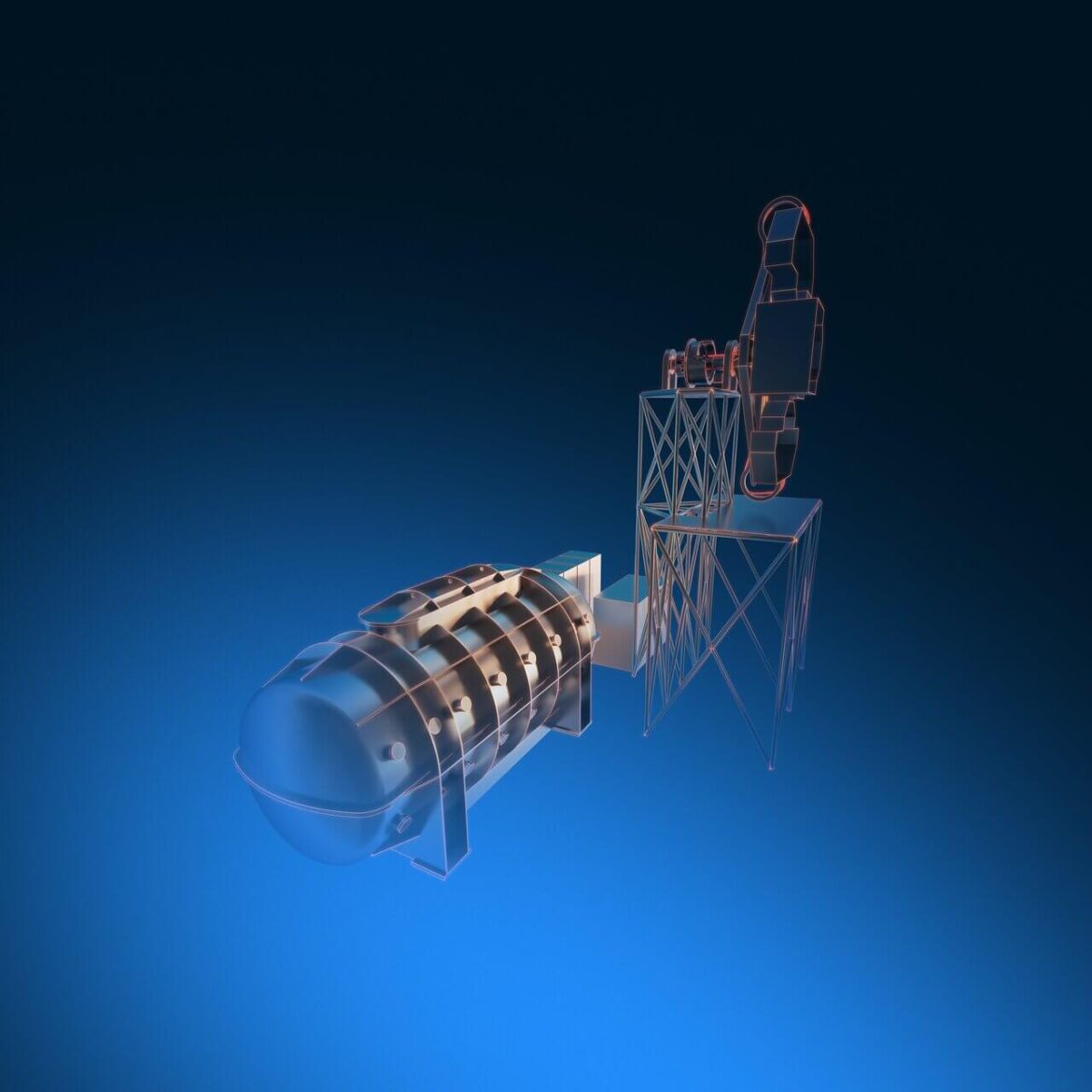

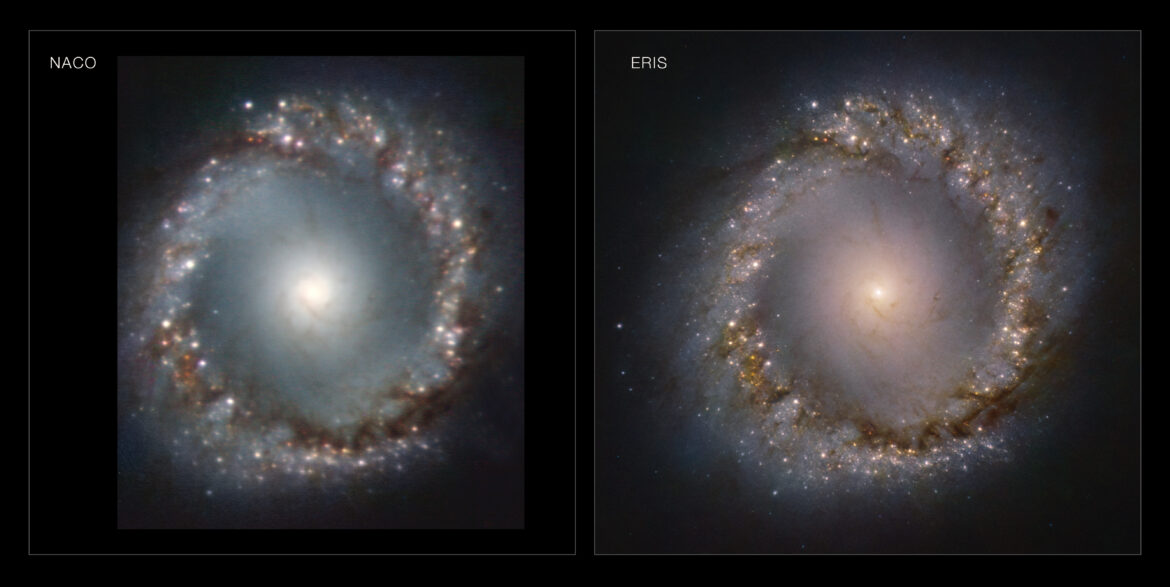

Un team internazionale, guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha individuato nuove prove su come le pulsar al millisecondo transizionali, una particolare classe di resti stellari, interagiscono con la materia circostante. Il risultato, pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, è stato ottenuto grazie a osservazioni effettuate con l’Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) della NASA, il Very Large Telescope (VLT) dell’European Southern Observatory (ESO) in Cile e il Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) nel New Mexico: si tratta di una delle prime campagne osservative di polarimetria multi-banda mai realizzate su una sorgente binaria a raggi X, coprendo simultaneamente le bande X, ottica e radio.

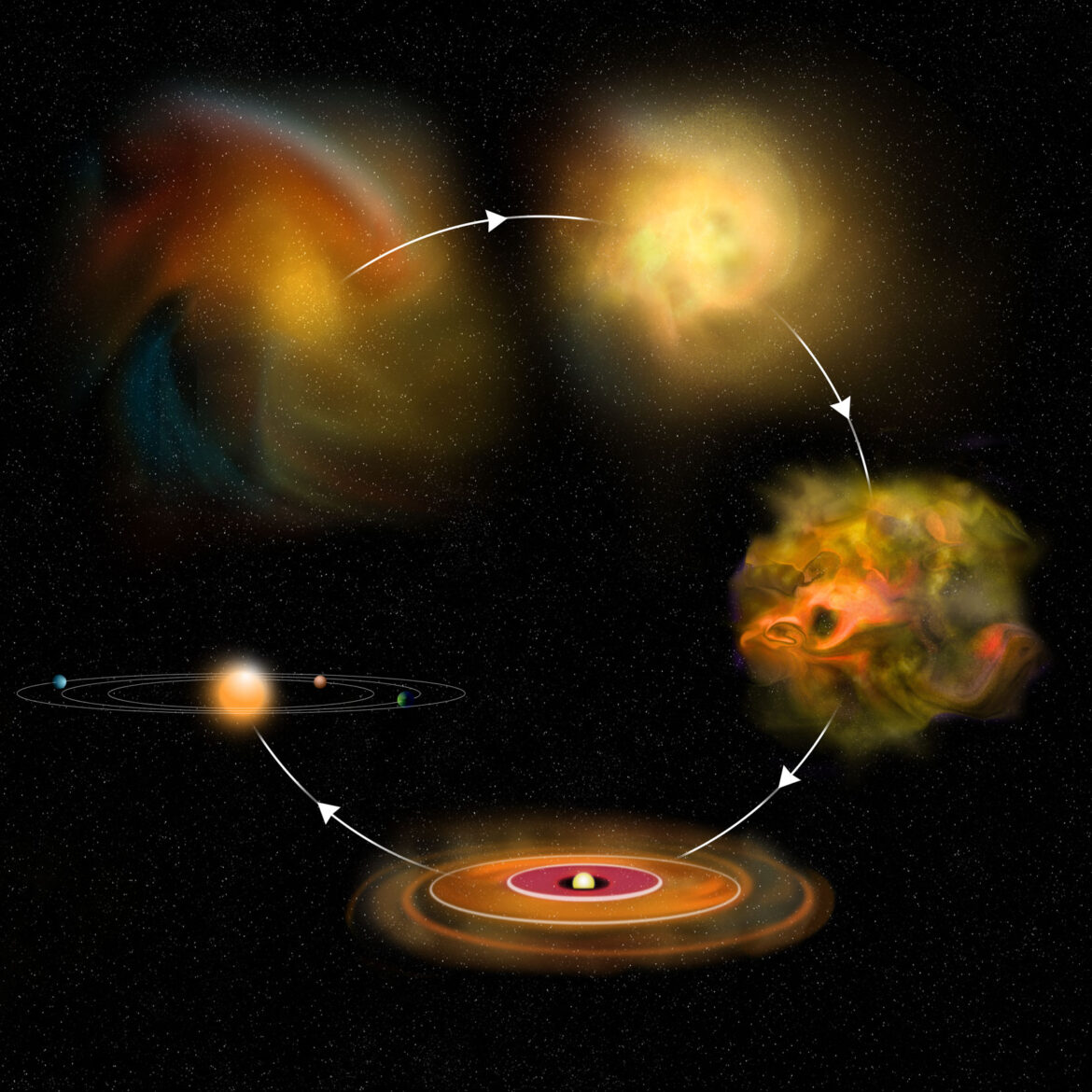

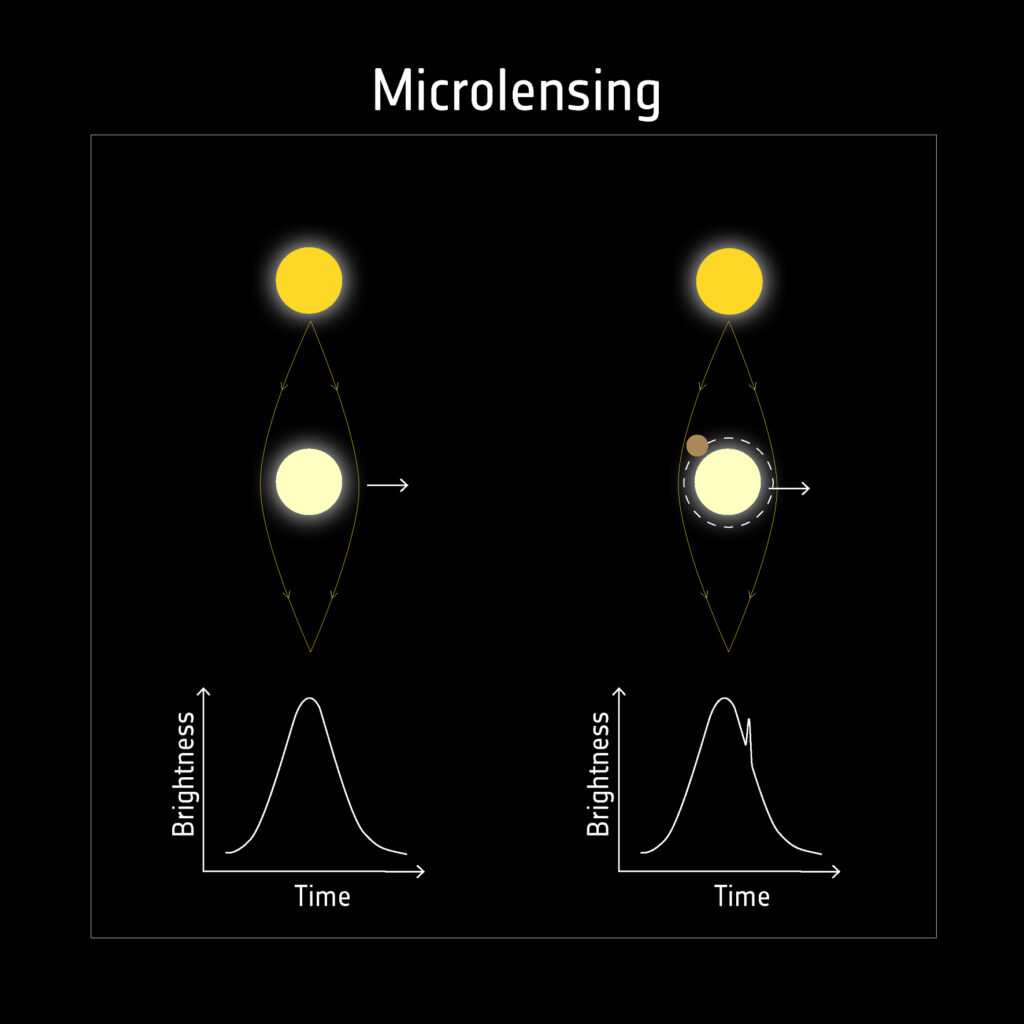

La sorgente analizzata è PSR J1023+0038, una cosiddetta pulsar al millisecondo transizionale. Questi oggetti sono particolarmente interessanti perché alternano fasi in cui si comportano come pulsar “canoniche” – ovvero stelle di neutroni isolate che ruotano su sé stesse centinaia di volte in un secondo, emettendo fasci di luce pulsata – a fasi in cui attraggono e accumulano materia da una stella compagna vicina, formando un disco di accrescimento visibile nei raggi X.

“Le pulsar al millisecondo transizionali sono laboratori cosmici che ci aiutano a capire come le stelle di neutroni evolvono nei sistemi binari”, spiega Maria Cristina Baglio, ricercatrice INAF e prima autrice dello studio. “J1023 è una sorgente particolarmente preziosa di dati perché transita chiaramente tra il suo stato attivo, in cui si nutre della stella compagna, e uno stato più dormiente, in cui si comporta come una pulsar standard emettendo onde radio rilevabili. Durante le osservazioni, la pulsar era in una fase attiva a bassa luminosità, caratterizzata da rapidi cambiamenti tra diversi livelli di luminosità in raggi X”.

In questo studio, per la prima volta, si è misurata simultaneamente la polarizzazione della luce emessa da questa sorgente in tre bande dello spettro elettromagnetico: raggi X (con IXPE), luce visibile (con il VLT) e onde radio (con il VLA). In particolare, IXPE ha rilevato un livello di polarizzazione nei raggi X di circa il 12%, il più elevato mai osservato finora in un sistema binario come quello di J1023. Nella banda ottica, la sorgente mostra una polarizzazione più bassa (circa 1%), ma con un angolo perfettamente allineato a quello della radiazione X, suggerendo una comune origine fisica. Nelle onde radio, invece, è stato fissato un limite massimo di polarizzazione di circa il 2%.

“Questa osservazione, data la bassa intensità del flusso X, è stata estremamente impegnativa, ma la sensibilità di IXPE ci ha permesso di rilevare e misurare con sicurezza questo notevole allineamento tra la polarizzazione ottica e quella nei raggi X”, afferma Alessandro Di Marco, ricercatore INAF e co-autore del lavoro. “Questo studio rappresenta un modo ingegnoso per testare scenari teorici grazie a osservazioni polarimetriche su più lunghezze d’onda”.

I risultati confermano una previsione teorica pubblicata nel 2023 da Maria Cristina Baglio e Francesco Coti Zelati, ricercatore presso l’Istituto di scienze spaziali di Barcellona, Spagna e co-autore dello studio, secondo cui l’emissione polarizzata osservata sarebbe generata dall’interazione tra il vento della pulsar e la materia del disco di accrescimento. La forte polarizzazione nei raggi X prevista, tra il 10 e il 15%, è stata effettivamente rilevata, confermando il modello teorico. Si tratta di un’indicazione chiara che le pulsar al millisecondo transizionali sono alimentate principalmente dalla rotazione e dal vento relativistico della pulsar, piuttosto che dal solo accrescimento di materia dalla stella compagna.

Capire cosa alimenta davvero queste stelle ultra-compatte, che alternano due nature profondamente diverse, rappresenta un passo fondamentale per decifrare il comportamento della materia e dell’energia in condizioni estreme. Questo studio porta la comunità scientifica un passo più vicino a comprendere meccanismi universali che regolano fenomeni come i getti dei buchi neri e le nebulose da vento di pulsar.

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “Polarized multiwavelength emission from pulsar wind – accretion disk interaction in a transitional millisecond pulsar”, di M. C. Baglio, F. C. Zelati, A. Di Marco, F. La Monaca, A. Papitto, A. K. Hughes, S. Campana, D. M. Russell, D. F. Torres, F. Carotenuto, S. Covino, D. De Martino, S. Giarratana, S. E. Motta, K. Alabarta, P. D’Avanzo, G. Illiano, M. M. Messa, A. M. Zanon e N. Rea, è stato pubblicato online sulla rivista Astrophysical Journal Letters.