IDENTIFICATO UN ALONE MAGNETICO NELLA VIA LATTEA: RIVELAZIONI SUI DEFLUSSI GALATTICI E SULL’ORIGINE DELLE BOLLE eROSITA

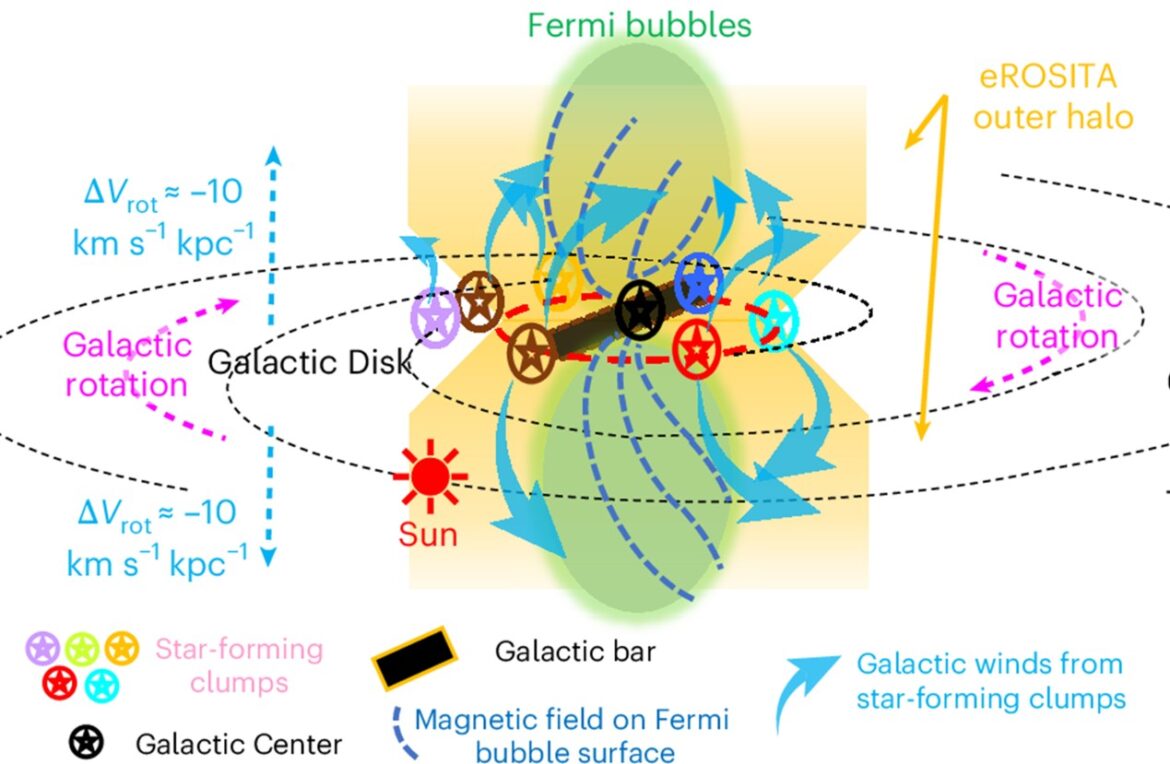

Un team guidato dall’INAF ha scoperto strutture magnetizzate su larga scala attorno alla Via Lattea, la nostra Galassia, probabilmente causate da flussi galattici provenienti da regioni attive di formazione stellare. Queste strutture sono allineate con le bolle eROSITA, suggerendo un’origine comune e collegando gli aloni magnetizzati all’attività di formazione stellare nelle galassie.

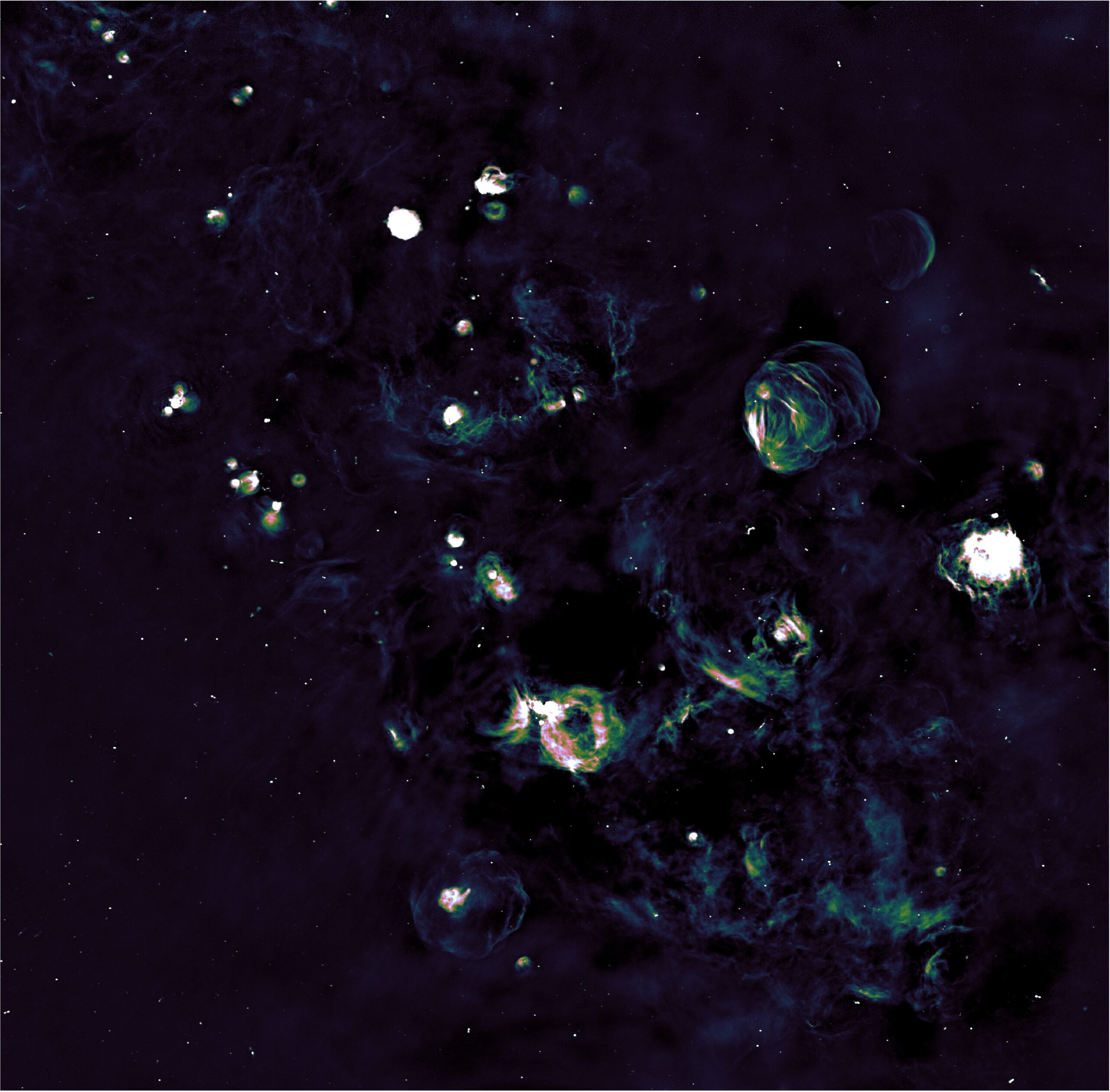

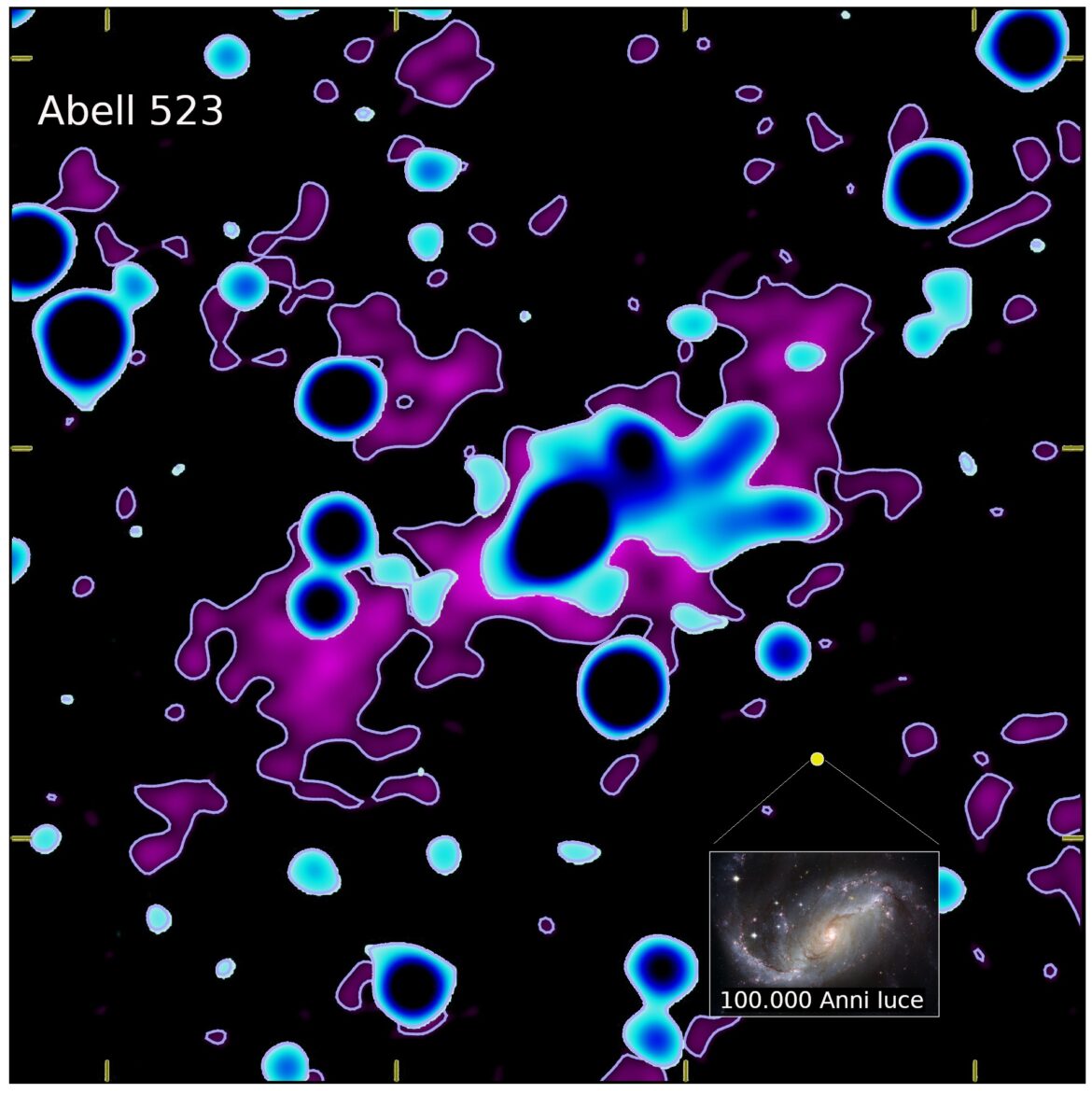

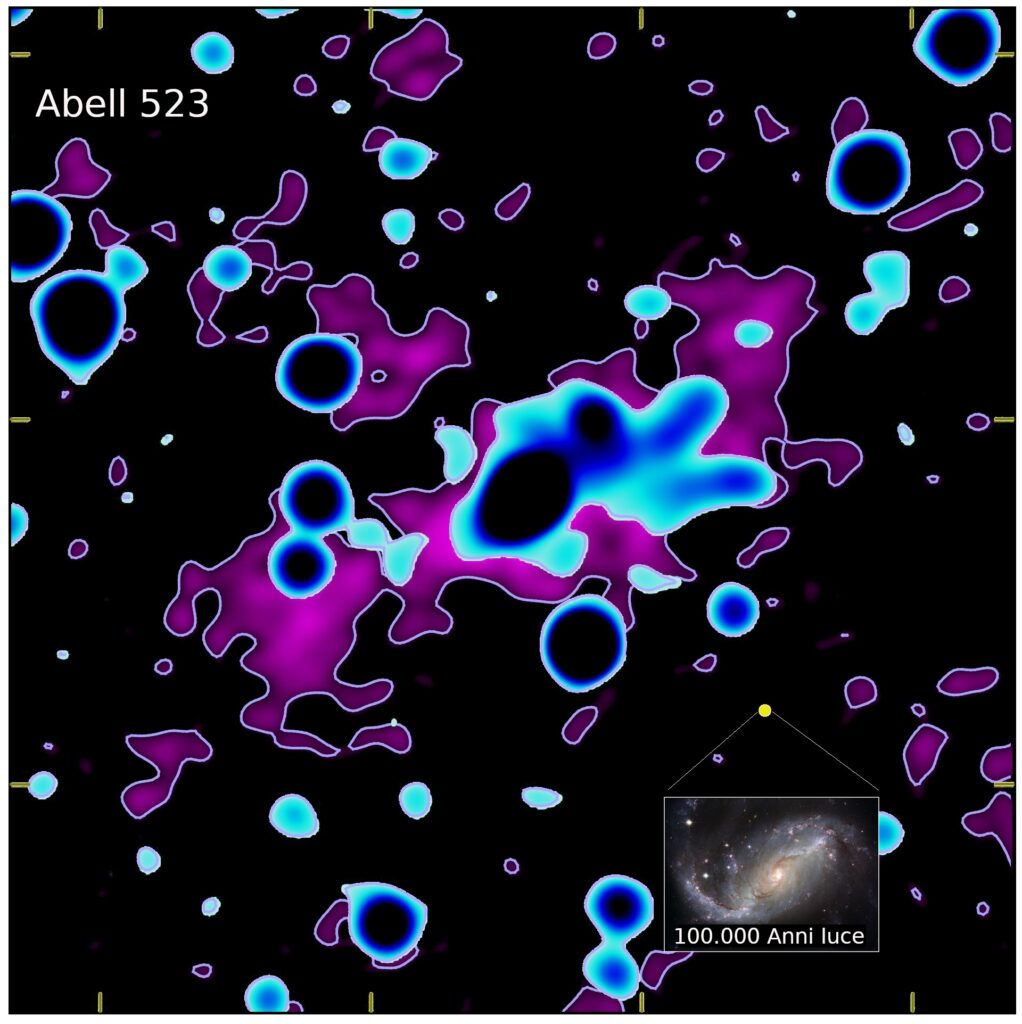

Un nuovo studio guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha rivelato importanti novità che potrebbero riscrivere la nostra conoscenza della Via Lattea: un alone galattico magnetizzato. Questa scoperta mette in discussione i modelli precedenti sulla struttura ed evoluzione della nostra Galassia. I ricercatori hanno identificato diverse strutture magnetizzate che si estendono ben oltre il piano galattico, raggiungendo altezze superiori a 16 mila anni luce. Tali strutture rivelano una delle origini delle cosiddette bolle di eROSITA, alimentate su scala galattica da intensi flussi di gas ed energia, generati dalla fine esplosiva delle stelle di grande massa come supernove. Sorprendentemente, queste bolle — osservate dal satellite eROSITA (un telescopio a raggi X a bordo della missione spaziale russo-tedesca Spectr-Roentgen-Gamma SRG) — si estendono da un orizzonte all’altro, offrendo le prime misurazioni dettagliate dell’alone magnetico della Via Lattea. I risultati sono stati pubblicati oggi sulla rivista Nature Astronomy.

Lo studio rivela che i campi magnetici all’interno di queste bolle formano strutture filamentose che si estendono per una distanza pari a circa 150 volte il diametro della Luna piena, dimostrando la loro immensa scala. I filamenti sono correlati a venti caldi, con una temperatura di 3,5 milioni kelvin, espulsi dal disco galattico e alimentati dalle regioni di formazione stellare.

He-Shou Zhang, primo autore dell’articolo e ricercatore presso l’INAF di Milano sottolinea: “I nostri risultati indicano che l’intensa formazione stellare alla fine del Centro Galattico contribuisce in modo significativo a questi ampi deflussi multifase”. Aggiunge inoltre: “Questo lavoro fornisce le prime misurazioni dettagliate dei campi magnetici nell’alone della Via Lattea, che emette raggi X e svela nuove connessioni tra le attività di formazione stellare e i deflussi galattici. I nostri risultati mostrano che le creste magnetiche osservate non sono semplici strutture casuali, ma sono strettamente legate alle regioni di formazione stellare della nostra Galassia”.

Il team di ricerca ha sfruttato l’intero spettro elettromagnetico, coprendo frequenze dalle onde radio ai raggi gamma, per analizzare queste strutture usando più di dieci diverse indagini all-sky. Un approccio così dettagliato ha permesso di confermare la natura estesa di queste strutture magnetiche. In particolare, lo studio rappresenta la prima evidenza osservativa che collega l’anello di formazione stellare della Via Lattea, situato alla fine del Centro Galattico, alla produzione di deflussi su larga scala.

“Questo studio rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione della Via Lattea”, afferma Gabriele Ponti, ricercatore INAF a Milano. “È ormai ben noto che una piccola frazione di galassie ‘attive’ può generare deflussi di materia alimentati dall’accrescimento su buchi neri supermassicci o da eventi di formazione stellare intensi, che influenzano profondamente la loro galassia ospite. Si ritiene che tali deflussi siano elementi fondamentali per regolare la crescita delle galassie e dei buchi neri al loro centro. Ciò che trovo affascinante in questo caso è notare che anche la Via Lattea, una galassia quiescente come molte altre, può espellere potenti deflussi, e in particolare che l’anello di formazione stellare alla fine del centro rotazionale contribuisce significativamente al flusso galattico. Forse la Via Lattea ci sta svelando un fenomeno comune nelle galassie simili alla nostra, aiutandoci così a far luce sulla crescita ed evoluzione di questi oggetti”.

Ettore Carretti, ricercatore INAF a Bologna, spiega il metodo di ricerca: “i nostri primi tentativi di confrontare le emissioni dell’intera volta celeste non hanno avuto successo, poiché le emissioni provenienti dalle strutture locali spesso si sovrapponevano a queste strutture più grandi. Tuttavia, abbiamo dedicato molto tempo all’uso di osservazioni multi-lunghezza d’onda per misurare le distanze delle creste magnetiche e delle bolle di eROSITA che emettono raggi X. L’analisi teorica per comprendere queste strutture, che emettono in modo termico e non-termico nell’alone galattico, è stata anch’essa molto complessa, richiedendo conoscenze sui deflussi galattici, sui campi magnetici e sul trasporto e l’accelerazione dei raggi cosmici. Fortunatamente, la nostra collaborazione include esperti di livello mondiale in tutti questi campi”.

L’INAF ha giocato un ruolo cruciale in questa scoperta, in collaborazione con molte istituzioni internazionali, tra cui gli Istituti Max Planck per la Fisica Extraterrestre e per la Fisica Nucleare, l’Università della California, la Scuola di Astronomia e Scienza Spaziale dell’Università di Nanchino, il Dipartimento di Astrofisica/IMAPP dell’Università di Radboud, l’Istituto di Dublino per gli Studi Avanzati, l’Università Statale di Yerevan, l’Università di Guangxi e l’Università dell’Insubria. Oltre al team di autori principali dell’INAF sopra menzionato, anche Ruoyu Liu (Università di Nanchino, Cina) e Mark Morris (UCLA, Stati Uniti) hanno contribuito in modo sostanziale a questo lavoro.

He-Shou Zhang conclude: “Il nostro lavoro è il primo studio multi-lunghezza d’onda completo sulle bolle di eROSITA dalla loro scoperta nel 2020. Lo studio apre nuove frontiere nella nostra comprensione dell’alone galattico e contribuirà ad approfondire la nostra conoscenza del complesso e impetuoso ecosistema di formazione stellare della Via Lattea”.

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “A magnetised Galactic halo from inner Galaxy outflows“, di He-Shou Zhang, Gabriele Ponti, Ettore Carretti, Ruo-Yu Liu, Mark R. Morris, Marijke Haverkorn, Nicola Locatelli, Xueying Zheng, Felix Aharonian, Haiming Zhang, Yi Zhang, Giovanni Stel, Andrew Strong, Micheal Yeung, Andrea Merloni, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy.

Testo e immagini dall’Ufficio stampa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).