CAMBIAMENTO CLIMATICO: QUALI I RISCHI PER LA SALUTE INFANTILE

Pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Environment International una nuova ricerca che evidenzia i possibili effetti cronici dell’esposizione a eventi estremi legati al cambiamento climatico sulla salute respiratoria nella prima infanzia.

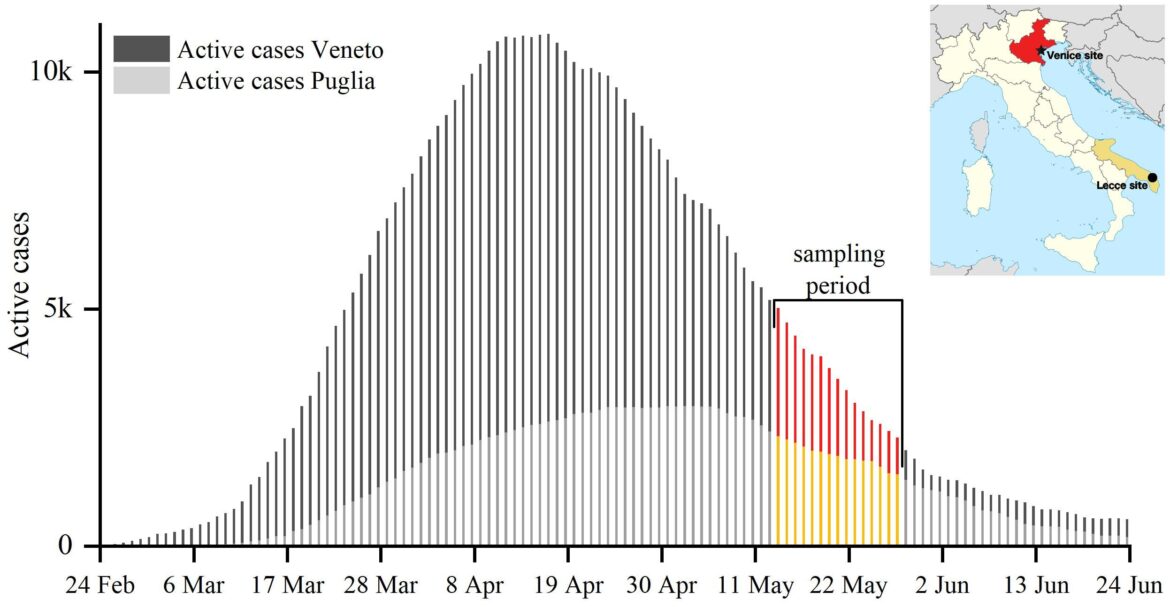

I cambiamenti climatici causati dalle attività antropiche influenzano la frequenza e l’intensità di eventi estremi. Fenomeni come ondate di calore, siccità, inondazioni e incendi hanno potenziali conseguenze sulla salute delle persone e sono collegati a un rischio più elevato di mortalità, lesioni acute e ricoveri ospedalieri nei giorni e anche nelle settimane successive al loro verificarsi.

I risultati dello studio “Exposure to climate change-related extreme events in the first year of life and occurrence of infant wheezing”, pubblicato sulla rivista Enviroment International e condotto da un team di ricerca dell’Università di Torino e dell’Unità di Epidemiologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, suggeriscono che il cambiamento climatico abbia un impatto sulla salute sin dalle primissime fasi della crescita, mettendo in evidenza la necessità di misure di mitigazione e adattamento al clima per proteggere non solo le future generazioni, ma anche per tutelare la salute delle attuali fasce di popolazione più fragili, come i bambini e le bambine nei primi anni di vita.

Condotta nell’ambito del progetto NINFEA, la più grande coorte italiana arruolata tramite Internet che raccoglie dal 2005 dati su più di 7000 coppie di mamme e bambini sull’intero territorio italiano, la ricerca ha riscontrato un aumento del rischio di fischi e sibili al torace associato all’esposizione a siccità estrema e ondate di calore durante il primo anno di vita. A differenza di studi precedenti, focalizzati sugli effetti acuti degli eventi estremi, questo lavoro mette in rilievo gli effetti cronici che si manifestano già nelle prime fasi dello sviluppo e sono associati all’esposizione ripetuta durante il primo anno di vita.

Il campione della ricerca è composto da circa 6000 bambini per i quali si dispone di informazioni sull’insorgenza di fischi e sibili al torace tra 6 e 18 mesi. La comparsa di questi episodi durante l’infanzia è considerata un indicatore di alterata salute respiratoria in età successive. Combinando gli indirizzi di residenza geocodificati dei partecipanti allo studio con i dati climatici, sono state ricavate informazioni sulla loro esposizione, durante il primo anno di vita, a diversi tipi di eventi estremi. L’esposizione agli eventi estremi è stata messa in relazione alla salute respiratoria tenendo conto di multipli fattori (socioeconomici, ambientali, ecc.).

“I risultati di questo studio – spiega Silvia Maritano, prima autrice dell’articolo e ricercatrice del dell’Università di Torino presso l’Unità di Epidemiologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – sottolineano l’importanza di considerare le conseguenze del cambiamento climatico come potenziali determinanti di patologie croniche in ottica longitudinale. Questo lavoro apre la strada a nuove ricerche sui rischi a lungo termine del cambiamento climatico, mettendo in luce l’urgente necessità di politiche congiunte di mitigazione e prevenzione volte a ridurre l’esposizione ai fenomeni meteorologici estremi fin dalle prime fasi di vita delle persone”.

Testo dall’Ufficio Stampa Area Relazioni Esterne e con i Media Università degli Studi di Torino