Cancro ovarico: un nuovo alleato diagnostico grazie all’intelligenza artificiale

L’Intelligenza artificiale potrebbe affiancare i medici nella definizione ecografica del rischio di malignità di formazioni ovariche. Lo dimostra un nuovo studio a cui hanno partecipato l’Università di Milano-Bicocca e la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori.

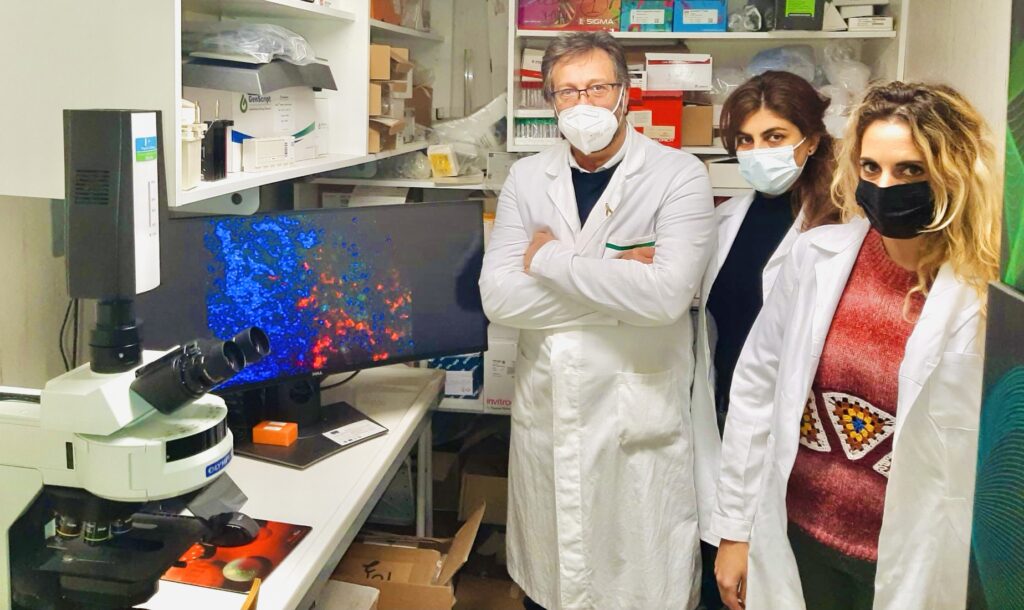

Milano, 22 gennaio 2025 – Individuare un tumore in fase precoce è fondamentale per garantire una prevenzione e una cura efficaci. Oggi c’è un alleato in più, che sta imparando molto in fretta ed è sempre più preciso: si tratta dell’intelligenza artificiale. Lo dice un recente studio, pubblicato sulla rivista Nature Medicine, a cui ha collaborato Robert Fruscio, professore associato in Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Milano-Bicocca e direttore della Struttura semplice di Ginecologia Preventiva della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori: la ricerca, condotta da un team del Karolinska Institutet in Svezia, ha coinvolto 20 centri in otto Paesi e ha analizzato un dataset di oltre 17.000 immagini ecografiche provenienti da più di 3.600 pazienti, tra cui alcune che si sono rivolte all’Ospedale San Gerardo di Monza. L’obiettivo è stato quello di addestrare un programma di Intelligenza artificiale a distinguere, in queste immagini, le lesioni ovariche benigne da quelle maligne e testare le potenzialità di questi modelli nel supportare le diagnosi mediche, ridurre il margine di errore diagnostico e migliorare la gestione clinica delle pazienti.

«Le lesioni ovariche sono comuni e spesso rilevate incidentalmente, per questo è fondamentale, al fine di impostare un trattamento corretto, definirne il più precisamente possibile il rischio di malignità», spiega Robert Fruscio. «Abbiamo sviluppato e validato un sistema di Intelligenza artificiale in grado di distinguere, a partire da un’immagine ecografica, le lesioni ovariche benigne e quelle maligne. Abbiamo poi confrontato le prestazioni dell’IA con quelle di operatori ecografici esperti (tra i quali io e altri colleghi da tutto il mondo) e di operatori non esperti. Il modello si è rivelato superiore, seppur di pochissimo, agli esperti e significativamente migliore dei non esperti».

I modelli basati sull’Intelligenza artificiale, nello specifico, hanno raggiunto un tasso di accuratezza nell’individuazione del cancro ovarico dell’86%, rispetto all’82% degli esperti umani e al 77% di quelli con minore esperienza. I risultati sono stati consistenti indipendentemente dall’età dei pazienti, dai dispositivi ecografici utilizzati e dai contesti clinici.

L’importanza di questa sperimentazione avviene in un contesto generale in cui gli operatori esperti scarseggiano in molte parti del mondo e non sono disponibili in tutti gli ospedali. La carenza di ecografisti esperti ha come conseguenza da una parte l’esecuzione di interventi chirurgici non necessari e dall’altra una diagnosi ritardata di cancro.

«I modelli di intelligenza artificiale potrebbero quindi costituire un ausilio per gli operatori meno esperti nel processo di selezione di pazienti da inviare a centri di secondo livello e, dall’altra parte, evitare chirurgie inutili in pazienti con lesioni a basso rischio», continua Robert Fruscio. «In generale, è il classico caso in cui la IA non si sostituisce all’uomo, ma potrebbe migliorare l’efficienza di tutto il sistema e la gestione delle pazienti».

Sempre secondo lo studio, in una simulazione di triage, il supporto diagnostico guidato dall’IA ridurrebbe del 63% i rinvii agli esperti, superando significativamente le prestazioni diagnostiche della pratica corrente. Pur sottolineando che sono necessari ulteriori studi prospettici e randomizzati per convalidare il beneficio clinico e le prestazioni diagnostiche dei modelli di Intelligenza artificiale, lo studio offre spunti di riflessione sull’applicabilità dei sistemi di supporto diagnostico guidati dall’IA per la diagnosi del cancro ovarico.

Riferimenti bibliografici:

Christiansen, F., Konuk, E., Ganeshan, A.R. et al. International multicenter validation of AI-driven ultrasound detection of ovarian cancer, Nat Med 31, 189–196 (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-024-03329-4

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa dell’Università di Milano-Bicocca