LE PULSAR CI SVELANO IL RESPIRO DELLO SPAZIO-TEMPO: SI APRE UNA NUOVA FINESTRA NELL’OSSERVAZIONE DELLE ONDE GRAVITAZIONALI

Una collaborazione internazionale di astronomi europei, fra cui ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Università di Milano-Bicocca, coadiuvata da colleghi indiani e giapponesi, ha pubblicato i risultati di oltre 25 anni di osservazioni effettuate da sei dei radiotelescopi più sensibili del mondo. Dall’analisi di questi dati e di quelli di altre collaborazioni in nord America, Australia e Cina, emergono i segni distintivi della presenza nel cosmo di onde gravitazionali di bassissima frequenza. Questi risultati rappresentano una pietra miliare per l’astrofisica contemporanea: da un lato aprono una nuova finestra osservativa nella scienza delle onde gravitazionali e dall’altro confermano l’esistenza di onde gravitazionali ultra lunghe che, secondo le teorie correnti, dovrebbero essere generate da coppie di buchi neri super-massicci formatisi nel corso del processo di fusione fra le galassie.

In una serie di articoli pubblicati oggi sulla rivista Astronomy and Astrophysics, gli scienziati dell’European Pulsar Timing Array (EPTA), in collaborazione con i colleghi indiani e giapponesi dell’Indian Pulsar Timing Array (InPTA), riportano i risultati ottenuti analizzando dati raccolti in oltre 25 anni, che promettono di condurre a scoperte senza precedenti nello studio della formazione e dell’evoluzione del nostro Universo e delle galassie che lo popolano.

“I risultati presentati oggi dalla collaborazione EPTA sono straordinari per la loro importanza scientifica e per le prospettive future di ulteriore consolidamento dei risultati” commenta Marco Tavani, presidente dell’INAF. “L’Astrofisica italiana e l’INAF sono leader mondiali in una grande impresa finalizzata a esplorare il Cosmo con le onde gravitazionali, un filone di ricerca che vedrà l’Italia protagonista nei prossimi anni”.

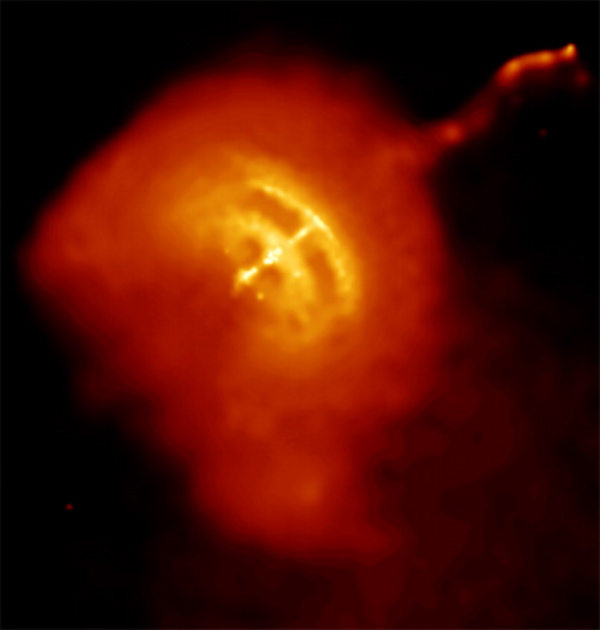

L’EPTA è una collaborazione di scienziati di undici istituzioni in tutta Europa, fra cui due in Italia (l’INAF con la sua sede di Cagliari e l’Università di Milano-Bicocca), e riunisce astronomi e fisici teorici, al fine di utilizzare le osservazioni degli impulsi ultra regolari provenienti da stelle di neutroni chiamate “pulsar” per costruire un rilevatore di onde gravitazionali delle dimensioni della nostra Galassia.

«Le pulsar sono eccellenti orologi naturali e possiamo usare l’incredibile regolarità dei loro segnali per cercare minuscoli cambiamenti nel loro ticchettio causati da sottili dilatazioni e compressioni dello spazio-tempo provocati da onde gravitazionali provenienti dall’Universo lontano»,

spiega Golam Shaifullah, ricercatore presso l’Università di Milano-Bicocca nel gruppo di ricerca ‘B Massive’ diretto da Alberto Sesana, professore ordinario dell’Ateneo, e finanziato dall’European Research Council.

Infatti le pulsar si comportano come orologi naturali di alta precisione e dalla misura ripetuta di piccolissime variazioni (inferiori ad un milionesimo di secondo e correlate fra loro) nei tempi di arrivo dei loro impulsi è possibile misurare le minute dilatazioni e compressioni dello spazio-tempo provocate dal passaggio di onde gravitazionali provenienti dall’Universo lontano.

Questo gigantesco rivelatore di onde gravitazionali – che dalla Terra si estende in direzione di 25 pulsar, selezionate all’interno della nostra Via Lattea e distanti migliaia di anni luce da noi – rende possibile sondare un tipo di onde gravitazionali aventi un ritmo lentissimo, corrispondente a lunghezze d’onda enormemente più lunghe di quelle osservate, a partire dal 2015, dai cosiddetti interferometri per onde gravitazionali, tra cui spiccano Virgo a Cascina (vicino a Pisa) e LIGO negli USA.

All’INAF di Cagliari, l’entusiasmo è palpabile:

“Grazie alle osservazioni di EPTA, stiamo aprendo una nuova finestra nell’universo delle onde gravitazionali ultra lunghe (corrispondenti a frequenze di oscillazione del miliardesimo di Hertz) che sono associate a sorgenti e fenomeni unici”,

afferma la ricercatrice Caterina Tiburzi. La collega Marta Burgay precisa

“Queste onde gravitazionali ci permettono di studiare alcuni dei misteri finora irrisolti nell’evoluzione dell’Universo, fra cui, ad esempio, le proprietà della elusiva popolazione cosmica dei sistemi binari formati da due buchi neri supermassici, aventi masse miliardi di volte maggiori di quella del Sole”.

Questi buchi neri si trovano ad orbitare al centro di galassie che stanno fondendosi l’una con l’altra, e durante il loro orbitare, la teoria della relatività generale di Albert Einstein prevede che emettano onde gravitazionali ultra lunghe.

Gli strumenti utilizzati per raccogliere i dati sono l’Effelsberg Radio Telescope in Germania, il Lovell Telescope dell’Osservatorio Jodrell Bank nel Regno Unito, il Nancay Radio Telescope in Francia, il Westerbork Radio Synthesis Telescope nei Paesi Bassi, e il Sardinia Radio Telescope (SRT) in Italia.

“Questi risultati – aggiunge l’astronoma Delphine Perrodin, sempre dell’INAF di Cagliari – si basano su decenni di certosine e instancabili campagne di osservazione effettuate utilizzando i cinque più grandi radiotelescopi in Europa. Inoltre, una volta al mese i dati di questi telescopi vengono anche sommati fra loro, aumentando ulteriormente la sensibilità dell’esperimento”.

Queste osservazioni sono poi state ulteriormente integrate dai dati forniti dal Giant Metrewave Radio Telescope in India, con ciò rendendo l’insieme di dati ancora più accurato.

“È una grande soddisfazione per tutta l’astrofisica italiana che SRT, il grande radiotelescopio gestito da INAF, sia fra i testimoni dell’emergere nei dati di questo lento respiro dello spazio-tempo”, spiega Andrea Possenti, Primo Ricercatore dell’INAF di Cagliari e fra i fondatori di EPTA, assieme all’ex presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica Nichi D’Amico: “Si tratta di nuovo grande risultato scientifico, che conferma, a livello mondiale, il ruolo centrale dell’Italia, e vieppiù della Sardegna (con SRT e speriamo presto anche con l’Einstein Telescope), nello studio delle onde gravitazionali per molti decenni a venire “.

I risultati dell’EPTA si confrontano con una serie di pubblicazioni indipendenti oggi annunciate in parallelo da altre collaborazioni in tutto il mondo, facenti capo agli esperimenti di tipo PTA (pulsar timing array) australiano, cinese e nordamericano, noti rispettivamente come PPTA, CPTA e NANOGrav. I vari risultati sono consistenti fra tutte le collaborazioni, ciò che corrobora ulteriormente la presenza nei dati di un segnale dovuto ad onde gravitazionali. Il lavoro però non termina qui, in quanto la natura stessa del segnale osservato prevede che esso si manifesti in maniera progressivamente più chiara.

“Ho cominciato il mio dottorato al momento giusto – ricorda Francesco Iraci, dottorando dell’Università di Cagliari che da circa un anno svolge le sue ricerche presso l’INAF di Cagliari proprio nel contesto di EPTA – e non vedo l’ora di contribuire all’ulteriore affinamento dei dati!”

Spiegando l’importanza di questo risultato, il professor Alberto Sesana afferma: «L’insieme di dati dell’EPTA è straordinariamente lungo e denso ed ha permesso di ampliare la finestra di frequenza in cui possiamo osservare queste onde, permettendo una migliore comprensione della fisica delle galassie che si fondono e dei buchi neri supermassicci che esse ospitano».

La lunghezza del set di dati consente infatti di sondare onde gravitazionali che oscillano in maniera incredibilmente lenta consentendo di esplorare sistemi binari di buchi neri con periodi orbitali di decine di anni. D’altra parte, la cadenza dei dati consente anche di studiare onde che compiono molte oscillazioni al mese, dando accesso a sistemi di buchi neri con periodi orbitali molto più brevi, dell’ordine di pochi giorni.

I risultati dell’analisi dei dati EPTA presentati oggi sono in linea con quanto atteso dalle predizioni degli astrofisici. Nataliya Porayko, ‘visiting researcher’ all’Università di Milano-Bicocca tuttavia sottolinea che

«una regola d’oro in fisica per conclamare la scoperta di un nuovo fenomeno è che il risultato dell’esperimento abbia una probabilità di verificarsi casualmente meno di una volta su un milione».

Il risultato riportato da EPTA – così come dalle altre collaborazioni internazionali – non soddisfa ancora questo criterio, infatti c’è ancora circa una probabilità su mille che fonti di rumore casuali cospirino per generare il segnale.

«Ma i lavori sono già in corso – come spiega Aurelien Chalumeau, assegnista del gruppo B Massive – gli scienziati delle quattro collaborazioni – EPTA, InPTA, PPTA e NANOGrav – stanno combinando i loro dati con il coordinamento dell’International Pulsar Timing Array».

L’obiettivo è quello di ampliare gli attuali insiemi di dati, sfruttando misure effettuate su oltre 100 pulsar, osservate con tredici radiotelescopi in tutto il mondo. L’accresciuta quantità e qualità dei dati dovrebbe consentire agli astronomi di raggiungere l’obiettivo nel prossimo futuro, fornendo la prova inconfutabile che una nuova era nell’esplorazione dell’Universo è iniziata.

Testo, video e immagini dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dall’Ufficio stampa Università di Milano-Bicocca