A TORINO IL PRIMO STUDIO CHE DECODIFICA LE ESPRESSIONI FACCIALI DI LEMURI E GIBBONI CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Grazie a tecniche di deep learning sarà possibile condurre studi comparativi su larga scala focalizzati sulla comunicazione di alcune specie di primati non umani

Se l’applicazione dell’intelligenza artificiale è ormai di uso comune per l’individuazione e la lettura delle espressioni umane, finora la sua applicazione per specie di primati che non fossero l’uomo era inesplorata. Oggi l’Università di Torino è promotrice del primo studio orientato all’utilizzo dell’I.A. per decodificare le espressioni facciali dei primati non umani. La ricerca, pubblicata sulla rivista Ecological Informatics, mostra come l’utilizzo delle tecniche di deep learning possa essere efficace nel riconoscere i gesti facciali di lemuri e gibboni, facilitando l’indagine del repertorio facciale e consentendo una ricerca comparativa più efficace.

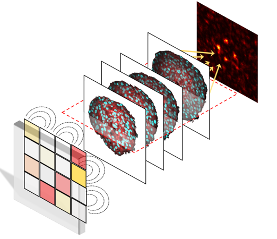

Gli studi sulle espressioni facciali nella comunicazione animale sono essenziali. Tuttavia, i metodi di ispezione manuale sono pratici solo per piccoli insiemi di dati. Le tecniche di deep learning possono aiutare a decodificare le configurazioni facciali associate alle vocalizzazioni su grandi insiemi di dati. Lo studio di UniTo, in particolare, indaga se si possano individuare le espressioni associate all’apertura della bocca e alle emissioni vocali.

“Quando abbiamo iniziato questo studio, tre anni fa, l’applicazione delle tecniche di deep learning al riconoscimento delle espressioni facciali di specie che non fossero l’uomo era un territorio completamente inesplorato. Oggi siamo di fronte a un progresso importante dal punto di vista tecnologico che potrà trovare ulteriore applicazione su specie finora ignorate e consentirà di condurre studi comparativi su larga scala”, spiega Filippo Carugati, dottorando di Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate e primo autore del lavoro.

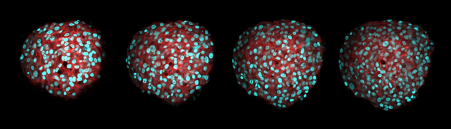

Grazie alla presenza di una stazione di ricerca nella foresta di Maromizaha, in Madagascar, studenti e dottorandi dell’Università di Torino hanno potuto riprendere gli animali in natura, facendo sì che quanto indagato riguardasse non solo gibboni filmati in cattività ma anche lemuri indri e sifaka registrati in ambiente naturale. Durante lo studio sono stati utilizzati algoritmi di apprendimento automatico per classificare i gesti vocalizzati e non vocalizzati nelle diverse specie. Gli algoritmi hanno mostrato tassi di classificazione corretta superiori alla norma, con alcuni che hanno superato il 90%.

“Lo studio delle espressioni facciali di scimmie e lemuri è storicamente legato ad analisi fortemente soggettive, in cui le scelte dell’operatore talvolta rischiano di influenzare i risultati delle ricerche, senza contare i tempi notevoli che coinvolgono necessariamente il training e il lavoro degli operatori. Con questo studio abbiamo dimostrato come, allenando gli algoritmi su una percentuale di dati inferiori al 5%, si possano ottenere elevatissime percentuali di identificazione corretta delle espressioni associate alla produzione di vocalizzazione rispetto a quelle associate ad altre situazioni. Percentuali anche superiori al 95%”, aggiunge il Prof. Marco Gamba, zoologo, senior author del progetto e presidente del Corso di Laurea Magistrale ‘Evoluzione del Comportamento Animale e dell’Uomo’.

Testo e foto dall’Ufficio Stampa Area Relazioni Esterne e con i Media Università degli Studi di Torino