Corna, zanne e palchi: un innovativo protocollo per la ricostruzione digitale 3D di crani complessi apre nuove frontiere

Un team di ricercatori della Sapienza ha sviluppato un innovativo protocollo per la ricostruzione digitale 3D di crani complessi, offrendo nuove opportunità per la ricerca e per l’insegnamento. La procedura è stata pubblicata sulla rivista “STAR Protocols”.

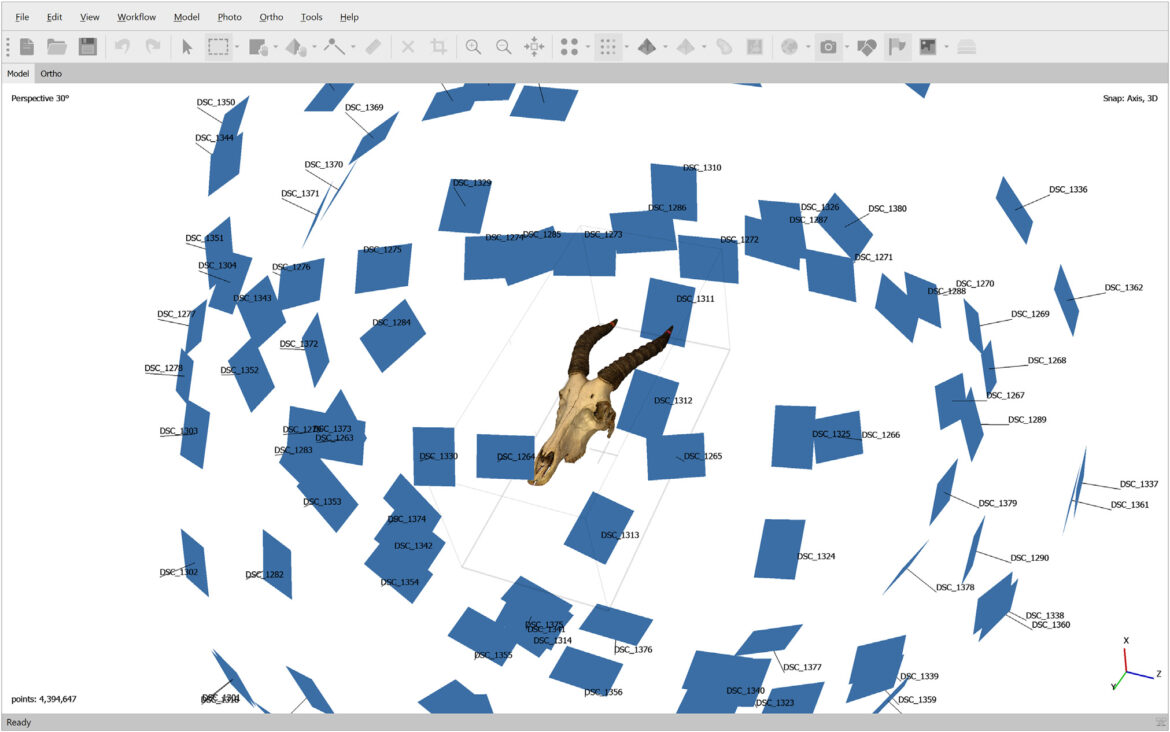

Un team di ricercatori della Sapienza Università di Roma ha sviluppato un innovativo protocollo finalizzato alla digitalizzazione morfologica di crani. La procedura, pubblicata sulla rivista “STAR Protocols” del gruppo “CellPress”, permette di creare modelli tridimensionali altamente accurati, e di superare le sfide legate alla ricostruzione digitale di strutture complesse come corna, zanne e palchi.

La pubblicazione di questo protocollo e il suo approccio innovativo forniscono una guida pratica e dettagliata per i ricercatori e aprono nuove prospettive nel campo della paleontologia, della zoologia e della conservazione museale.

Il protocollo fa uso della tecnica della fotogrammetria 3D, la quale permette con grande precisione di ricostruire digitalmente le dimensioni di un oggetto e la sua posizione nello spazio partendo da fotografie.

L’impiego di questo metodo permette di conservare e analizzare digitalmente campioni preziosi, riducendo al minimo sia il rischio di danneggiamento dovuto alla manipolazione fisica sia i costi, offrendo quindi un’alternativa accessibile e di alta precisione per musei, università e centri di ricerca.

“Grazie a questo protocollo – spiega Naomi De Leo, dottoranda di Sapienza e prima autrice dello studio – riusciamo a ottenere modelli tridimensionali fedeli alla realtà anche per strutture ossee particolarmente complesse, migliorando le possibilità di analisi morfologica e di collaborazione scientifica a livello internazionale”.

Una parte dei modelli esaminati è ospitata nelle collezioni del Polo Museale Sapienza, in particolare del Museo di Zoologia e del Museo di Anatomia comparata “B. Grassi”. L’analisi di queste collezioni, recentemente incluse in un ambizioso progetto di digitalizzazione museale con l’obiettivo di accrescere l’accessibilità delle collezioni naturalistiche, permette di condurre studi comparativi su larga scala e di rendere i reperti consultabili dalla comunità scientifica attraverso archivi digitali.

“Questo strumento – specifica Davide Tamagnini, ricercatore della Sapienza e co-autore dello studio – rappresenta un passo avanti nella conservazione e condivisione dei dati morfologici, offrendo nuove opportunità per la ricerca e per l’insegnamento”

Riferimenti bibliografici:

Protocol for 3D photogrammetry and morphological digitization of complex skulls / DE LEO, Naomi; Chimenti, Claudio; Maiorano, Luigi; Tamagnini, Davide. – In: STAR PROTOCOLS. – ISSN 2666-1667. – 6:1(2025). [10.1016/j.xpro.2024.103572]

Testo e immagini dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma