Un paradosso conservazionistico: le specie aliene invasive possono essere a rischio nei loro areali d’origine

Le specie non autoctone rappresentano una minaccia per la biodiversità, ma 36 di esse sono a loro volta in pericolo di estinzione nelle aree da cui provengono. A rivelarlo uno studio condotto dalla Sapienza e dall’Università di Vienna, pubblicato sulla rivista Conservation Letters.

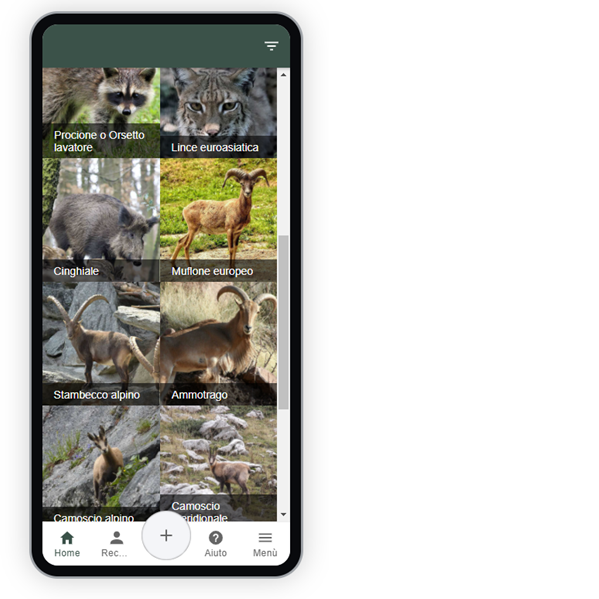

Le specie aliene invasive sono tra le principali cause della perdita globale di biodiversità, contribuendo al 60% delle estinzioni di specie registrate negli ultimi decenni. In Europa centrale, tra i mammiferi non autoctoni si annoverano il ratto norvegese, il muflone e il visone americano. Uno studio condotto da biologi della Sapienza di Roma e dell’Università di Vienna ha rivelato che alcune di queste specie introdotte dall’uomo sono minacciate di estinzione nei loro areali d’origine. I risultati dello studio sono stati pubblicati nell’ultimo numero della rivista scientifica Conservation Letters.

La crescente globalizzazione ha facilitato la diffusione di numerose specie animali e vegetali in regioni del mondo a cui non appartenevano originariamente. Le specie invasive possono mettere in pericolo quelle autoctone attraverso la competizione per le risorse o la trasmissione di nuove malattie. Tuttavia, alcune di queste specie invasive risultano essere a rischio di estinzione nei loro areali nativi. Questo fenomeno solleva un interessante paradosso per la conservazione: è giusto proteggere queste specie nei loro areali d’origine, nonostante il danno che possono arrecare altrove? Finora non era chiaro quante specie di mammiferi minacciati fossero coinvolte in questo paradosso. Il recente studio ha quantificato il fenomeno, facendo un passo avanti nella comprensione di questa complessa problematica.

Le specie aliene invasive sono tra le principali cause della perdita globale di biodiversità, contribuendo al 60% delle estinzioni di specie registrate negli ultimi decenni. In Europa centrale, tra i mammiferi non autoctoni si annoverano il ratto norvegese, il muflone e il visone americano. Attualmente, l’uomo ha introdotto 230 specie di mammiferi non autoctoni in nuove aree del mondo, dove si sono stabilite in modo permanente.

“Ci siamo chiesti quante di queste specie siano a rischio anche nei loro areali d’origine -, spiega Lisa Tedeschi, autrice principale dello studio, affiliata alla Sapienza di Roma e all’Università di Vienna – Abbiamo scoperto che 36 di queste specie sono minacciate nei loro areali originari, rientrando così nel cosiddetto paradosso della conservazione. Questo numero ci ha sorpreso molto – sottolinea Tedeschi – Inizialmente pensavamo che le specie aliene e invasive fossero comuni anche nei loro areali nativi”.

Un esempio emblematico di mammifero minacciato nel suo areale originario è il cinopiteco (o macaco crestato), la cui popolazione a Sulawesi, in Indonesia, è crollata dell’85% dal 1978. Tuttavia, la specie si è diffusa su altre isole indonesiane, dove si trovano popolazioni non autoctone stabili. Un caso simile è quello del coniglio selvatico, in pericolo di estinzione in Europa, ma con popolazioni introdotte molto numerose in altre parti del mondo, come l’Australia, che superano di gran lunga quelle europee.

La maggior parte delle specie minacciate nel loro areale originario si trova nelle regioni tropicali dell’Asia, dove la distruzione massiccia delle foreste pluviali e la caccia intensiva rappresentano le principali cause del declino.

“La regione del Sud-est asiatico rappresenta l’hotspot globale di rischio di estinzione per i mammiferi – spiega Carlo Rondinini della Sapienza, coordinatore del gruppo di ricerca – le tendenze degli ultimi decenni e le proiezioni per il futuro fanno ritenere che conservare i mammiferi a rischio in questa regione sarà molto complesso. Per questo, le popolazioni aliene di specie minacciate nel loro areale nativo potrebbero in alcuni casi rappresentare una carta in più per evitarne l’estinzione”.

Attualmente, nella valutazione del rischio di estinzione globale non vengono considerate le popolazioni di specie che vivono al di fuori del loro areale nativo. Questo studio, però, ha dimostrato che includere le popolazioni non autoctone potrebbe migliorare la classificazione di rischio per alcune specie.

“Per il 22% delle specie analizzate, il rischio di estinzione globale si ridurrebbe se si tenessero in considerazione anche le popolazioni non autoctone”,

spiega Franz Essl, dell’Università di Vienna e co-coordinatore dello studio. Secondo i ricercatori, questi risultati evidenziano quanto le popolazioni non autoctone possano essere cruciali per la sopravvivenza di specie minacciate, specialmente quando gli habitat d’origine sono fortemente compromessi.

Tuttavia, l’inclusione delle popolazioni non autoctone nella valutazione del rischio presenta anche delle criticità. Ad esempio, potrebbe diminuire l’attenzione verso la protezione delle popolazioni minacciate nel loro areale nativo. Inoltre, le popolazioni non autoctone possono danneggiare altre specie locali, contribuendo a nuovi squilibri ecosistemici.

“La priorità deve rimanere la protezione delle specie nei loro habitat d’origine”, sottolinea Essl. “Tuttavia, è probabile che in futuro vedremo sempre più specie a rischio di estinzione nei loro areali nativi, ma con migliori possibilità di sopravvivenza in nuovi areali. Questo pone la conservazione della biodiversità davanti al complesso compito di bilanciare rischi e opportunità”. Infine, Essl conclude: “Questa dinamica riflette il profondo impatto della globalizzazione sulla distribuzione delle specie”.

Riferimenti bibliografici:

Tedeschi L., Lenzner B., Schertler A., Biancolini D., Essl F., Rondinini C. – “Threatened mammals with alien populations: distribution, causes, and conservation” – Conservation Letters (2024) – DOI: https://doi.org/10.1111/conl.13069

Testo dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma