Le più antiche tracce di alghe coccolitoforidi fossili, provenienti dalla Cina, riscrivono la storia dell’oceano moderno

I ricercatori dell’Università Statale di Milano, analizzando campioni fossili provenienti dalla Cina, hanno identificato le più antiche tracce di alghe coccolitoforidi (un tipo di fitoplancton) finora note, risalenti a circa 250 milioni di anni fa. La scoperta anticipa di 40 milioni di anni le stime sulla nascita dell’oceano come lo conosciamo oggi. Le coccolitoforidi, infatti, contribuiscono alla rimozione della CO₂ e sono parte dei produttori primari che influiscono tutta la biosfera marina. Questo suggerisce che già all’alba del Mesozoico ha avuto inizio la transizione ecologica che ha portato alla nascita di una fauna marina moderna segnando l’inizio dell’oceano attuale. Lo studio è stato pubblicato sulla Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia.

Milano, 18 agosto 2025 – L’oceano, l’ecosistema più antico e vasto del nostro pianeta, nel corso del tempo ha subito profonde trasformazioni. Ma quando ha assunto l’aspetto che conosciamo oggi?

Una nuova ricerca condotta dall’Università Statale di Milano in collaborazione con l’Università di Pechino, l’Università della California e del Centro di Geoscienze Marine (GEOMAR) di Kiel (Germania), suggerisce che la risposta vada cercata molto più indietro nel tempo di quanto si pensasse finora.

I ricercatori, analizzando campioni fossili provenienti dalla Cina meridionale, archiviati nel Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano (raccolti e studiati in precedenza per i vertebrati marini), hanno identificato tracce di coccolitoforidi scoprendo che queste alghe unicellulari marine (fitoplancton calcareo) di dimensioni comprese tra 3 e 40 micron (1 micron = 1/1000 mm) risalgono a circa 250 milioni di anni. Si tratta delle più antiche coccolitoforidi finora note, che anticipano di circa 40 milioni di anni le precedenti stime sull’origine di questi organismi.

Questa scoperta, pubblicata sulla Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, è significativa perché identificare quando comparvero le prime coccolitoforidi ci aiuta a datare la nascita dell’oceano moderno.

Infatti, questi organismi, attraverso un processo chiamato coccolitogenesi, producono minuscole piastre di calcite (i coccoliti) che formano un guscio protettivo attorno alla cellula detto coccosfera. Alla morte dell’alga, coccoliti e coccosfere cadono attraverso la colonna d’acqua e si depositano come sedimenti marini sui fondali oceanici (diventando nannofossili calcarei). Questo meccanismo contribuisce all’assorbimento della CO₂ sia tramite la fotosintesi sia attraverso la produzione di calcite e (nell’arco di centinaia di milioni di anni) ha avuto un ruolo chiave nel creare un ambiente favorevole alla comparsa della fauna marina moderna e di conseguenza dell’oceano attuale.

L’origine della calcificazione da parte delle coccolitoforidi è stata studiata da un punto di vista biologico e molecolare, ma le analisi geologico-micropaleontologiche dei sedimenti marini rimangono l’unico modo diretto per datare l’origine e lo sviluppo della coccolitogenesi cioè l’inizio della produzione di calcite da parte di un gruppo di fitoplancton.

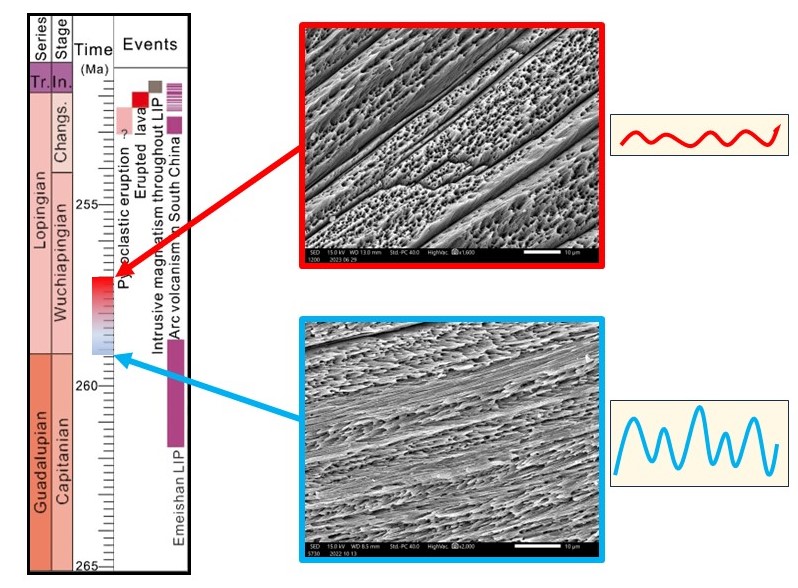

Fino ad oggi, i nannofossili calcarei più antichi conosciuti, rinvenuti in sedimenti della Tetide (Alpi austriache e lombarde) e della Pantalassa (Australia, Canada occidentale, Argentina, Perù) erano datati al Triassico Superiore (~210 milioni di anni fa).

Ora però le nuove ricerche indicano la comparsa dei coccoliti più antichi poco dopo l’estinzione di massa di fine Permiano, all’Inizio del Triassico. In un contesto oceanico estremo (acido e povero di ossigeno) causato dalle imponenti eruzioni vulcaniche che alterarono il clima globale e le condizioni chimico-fisiche oceaniche, l’aumento di temperatura e CO₂ atmosferica ebbe tra le sue conseguenze l’accelerazione del dilavamento delle terre emerse riversando grandi quantità di nutrienti nei mari e innalzando così la fertilità degli oceani. Questo aumento di nutrienti favorì l’evoluzione del fitoplancton calcificato con la comparsa di coccolitoforidi primitivi di piccole dimensioni.

“La scoperta di coccoliti e coccosfere risalenti a circa 249 milioni di anni fa, in sedimenti marini del Triassico Inferiore della Cina meridionale, rappresenta un punto di svolta per la paleontologia e la storia degli oceani. Questi coccoliti primitivi, piccoli (2–2,5 micron) e semplici, suggeriscono che la calcificazione sia emersa subito dopo l’estinzione di massa di fine Permiano, favorita da nuove condizioni ambientali e da nicchie ecologiche libere che hanno spinto le alghe coccolitoforidi verso innovazioni adattive. Si tratta quindi di un indizio cruciale per comprendere come, già all’alba del Mesozoico, si stessero gettando le basi degli ecosistemi marini dell’oceano attuale”

spiega Elisabetta Erba, professoressa di Paleontologia e Paleoecologia del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano e prima autrice dello studio.

Infatti, i nannofossili calcarei del Triassico Inferiore (249 – 245 milioni di anni fa circa) sono correlati con la comparsa di molti altri nuovi gruppi marini, indicando l’instaurarsi di un’importante diversificazione della biosfera dalla base al vertice della catena alimentare.

Poi, durante il Triassico Medio (245 e 228 milioni di anni fa), le associazioni di nannofossili calcarei diventano sempre più abbondanti e diversificate, parallelamente all’espansione di pesci e rettili marini verso ambienti pelagici. Questo rafforza l’idea di un legame tra le coccolitoforidi calcificanti (o fitoplancton calcareo) e la ristrutturazione degli ecosistemi dopo l’estinzione di massa del Permiano e l’affermarsi di una fauna marina moderna.

“In sintesi, le nostre scoperte datano la nascita dell’oceano moderno all’alba del Mesozoico e sottolineano le profonde interconnessioni tra processi geologici, chimica oceanica e innovazione biologica. L’emergere della coccolitogenesi subito dopo l’estinzione di massa di fine Permiano è uno spettacolare esempio di stretta correlazione tra processi geologici ed evoluzione della vita”

conclude Cinzia Bottini professoressa di Paleontologia e Paleoecologia del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” dell’Università degli Studi di Milano.

Riferimenti bibliografici:

ERBA, E. et al. 2025, EARLY TRIASSIC ORIGIN OF COCCOLITHOGENESIS. RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA, 131, 2 (Jul. 2025), DOI: https://doi.org/10.54103/2039-4942/29160

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Area Relazioni Esterne e con i Media Università degli Studi di Torino