UNA “RAPINA COSMICA” NELL’AMMASSO DI GALASSIE DELL’IDRA

Un team internazionale guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha realizzato una nuova immagine dell’ammasso di galassie dell’Idra con il telescopio italiano VST gestito da INAF in Cile, svelando il gas e le stelle “rubate” alle galassie, segno di un’evoluzione ancora in corso.

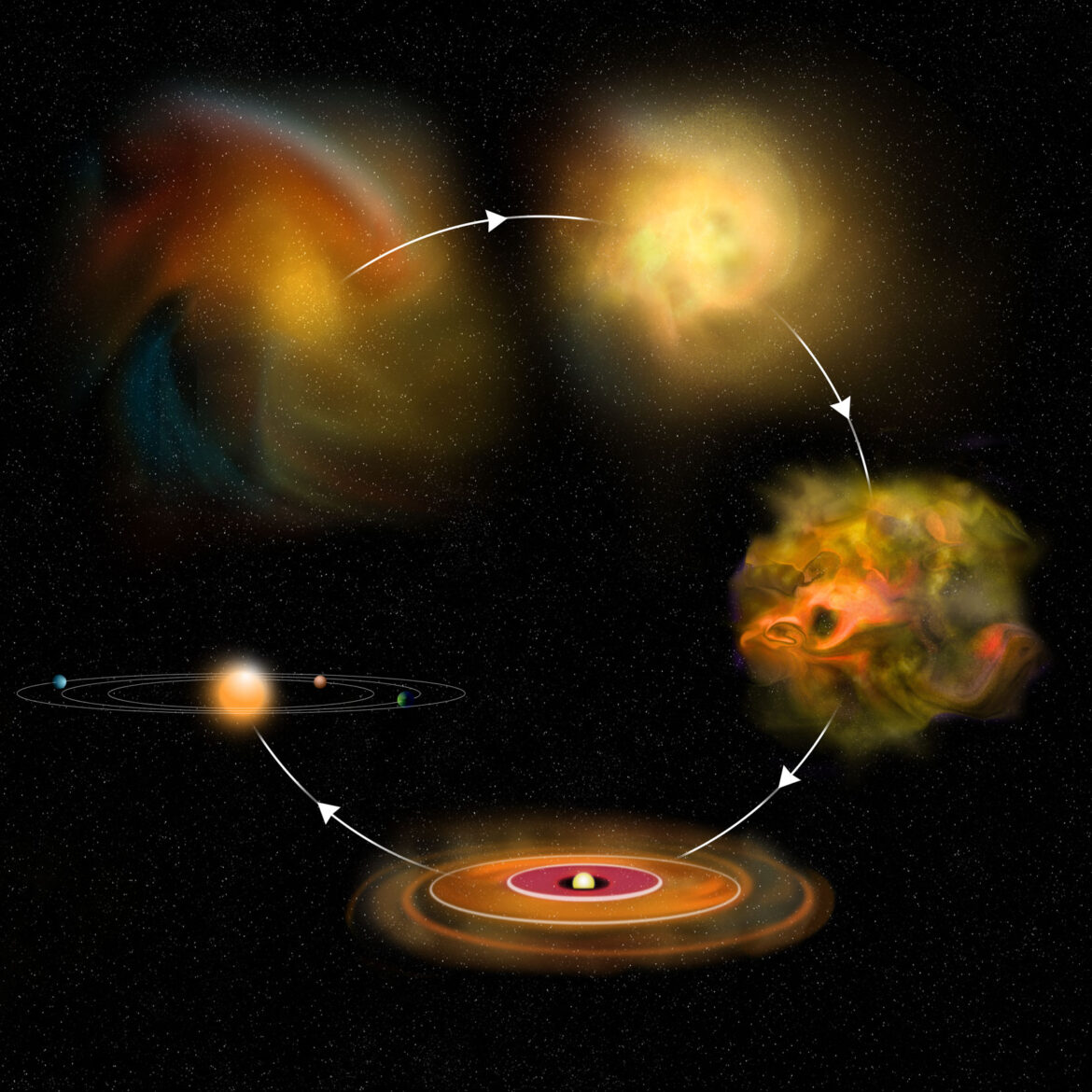

Gli ammassi galattici, formati da centinaia di galassie oltre a enormi quantità di plasma caldissimo e della invisibile materia oscura, sono le strutture cosmiche più grandi tenute insieme dalla gravità. Si trovano nei nodi più densi della “ragnatela cosmica” che pervade l’Universo e sono luoghi tutt’altro che tranquilli: al loro interno, le galassie si scontrano e interagiscono tra di loro, spesso in maniera turbolenta, regalando immagini spettacolari ai telescopi che scrutano le profondità del cielo.

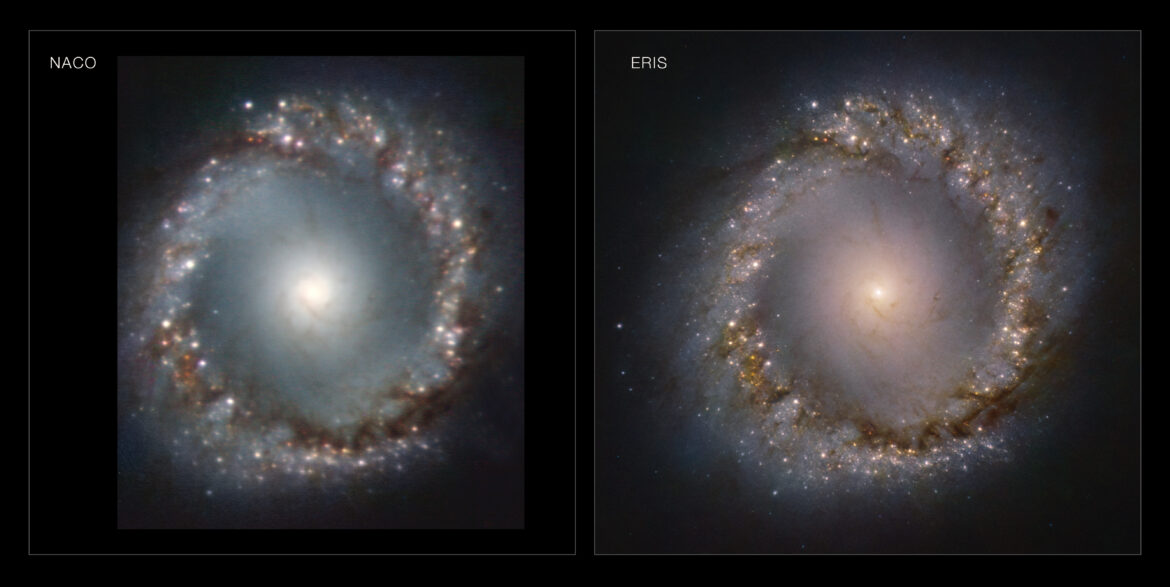

È il caso dell’ammasso di galassie dell’Idra (Hydra I), a oltre 160 milioni di anni luce da noi, nel quale un team internazionale guidato da ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha svelato deboli strutture mai viste prima nella luce diffusa che permea lo spazio tra le galassie. Questi dettagli permettono di ricostruire la travolgente storia dell’ammasso. Il lavoro è stato possibile grazie a immagini profonde e ad alta risoluzione ottenute con il telescopio italiano VST (VLT Survey Telescope), situato presso l’Osservatorio di Paranal dello European Southern Observatory (ESO) sulle Ande cilene e gestito dal 2022 interamente da INAF.

Nell’immagine realizzata dal VST spicca NGC 3312, la più grande galassia a spirale dell’ammasso dell’Idra, nella parte bassa dell’immagine. La sua forma, che ricorda vagamente quella di una medusa con una serie di tentacoli, segnala un “furto cosmico” in atto: l’ammasso sta letteralmente “rubando” il gas dalle regioni più esterne della galassia. Questo fenomeno avviene quando una galassia attraversa un fluido denso, come il gas caldo sparso tra le galassie di un ammasso: la frizione del gas caldo contro quello più freddo alla periferia della galassia provoca la fuoriuscita di quest’ultimo, che va ad aggiungersi al materiale.

Il nuovo studio ha analizzato in dettaglio le strutture più fioche all’interno dell’ammasso, in particolare nella cosiddetta luce intra-ammasso (in inglese, intracluster light), una componente diffusa che pervade lo spazio intergalattico, prodotta da stelle che sono state anche in questo caso “sottratte” ad alcune delle galassie dell’ammasso mentre interagivano con le loro compagne. I risultati sono in corso di pubblicazione sulla rivista Astronomy and Astrophysics.

“La nostra analisi fotometrica dell’ammasso di galassie dell’Idra permette di ricostruire la sua storia di formazione ed evoluzione e di capire quale dei possibili scenari di formazione abbia formato la luce diffusa in questo particolare ammasso” spiega Marilena Spavone, ricercatrice INAF a Napoli e prima autrice del lavoro. “Le simulazioni forniscono diverse previsioni per spiegare la formazione della luce intra-ammasso negli ambienti densi degli ammassi di galassie, e per collegare la quantità di luce diffusa osservata alla fase evolutiva di un ammasso”.

Per determinare in che fase evolutiva si trova l’ammasso, il team ha analizzato la distribuzione di luce di tutte le sue galassie per poter “isolare” la luce diffusa. In questo modo, è stato possibile stimare la quantità di luce intra-ammasso e studiare le strutture dovute alle interazioni tra galassie, come ad esempio le code mareali o i tentacoli di medusa osservati nella galassia NGC 3312.

“Secondo la nostra analisi, l’ammasso dell’Idra presenta tre diverse regioni che mostrano sovradensità di galassie, e diverse strutture nel mezzo diffuso, oltre a grandi aloni stellari intorno alle galassie più brillanti”, aggiunge la coautrice Enrichetta Iodice, ricercatrice INAF a Napoli e responsabile del Centro italiano di coordinamento per VST. “Tutti questi indizi mostrano che si tratta di un ammasso ancora in fase di evoluzione”.

Le osservazioni dell’ammasso sono state raccolte nell’ambito del progetto VEGAS (VST Early-Type Galaxy Survey), un censimento cosmico ottimizzato per studiare le galassie sfruttando il grande campo di vista e la risoluzione di OmegaCam, la potente fotocamera del VST. Questa fotocamera è un vero e proprio “grandangolo cosmico” in grado di osservare una porzione di cielo di un grado quadrato, pari a circa quattro volte l’area apparente della Luna piena. Questi dati offrono un’anteprima delle osservazioni che saranno realizzate, con profondità e una risoluzione comparabili ma su porzioni del cielo ancora più grandi, dal satellite ESA Euclid, lanciato lo scorso anno, e dalla Legacy Survey of Space and Time (LSST) dell’osservatorio Vera C. Rubin, attualmente in costruzione in Cile.

Riferimenti bibliografici:

L’articolo “Galaxy populations in the Hydra I cluster from the VEGAS survey III. The realm of low surface brightness features and intra-cluster light”, di Marilena Spavone, Enrichetta Iodice, Felipe S. Lohmann, Magda Arnaboldi, Michael Hilker, Antonio La Marca, Rosa Calvi, Michele Cantiello, Enrico M. Corsini, Giuseppe D’Ago, Duncan A. Forbes, Marco Mirabile e Marina Rejkuba, è stato pubblicato online sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Testo e immagini dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).