Proteine da un fossile di rinoceronte risalente a 21-24 milioni di anni fa rivoluzionano gli studi evoluzionistici

Una ricerca internazionale pubblicata su Nature ha recuperato sequenze proteiche da un fossile di rinoceronte segnando una svolta nella ricostruzione dell’evoluzione delle specie estinte

Uno studio innovativo che sarà pubblicato in “Nature” annuncia il recupero di sequenze proteiche da un fossile di rinoceronte risalente a 21-24 milioni di anni fa, spingendo indietro di milioni di anni i confini della ricerca sulle proteine antiche. Questo risultato senza precedenti apre una nuova frontiera per la paleoproteomica, promettendo di svelare segreti dell’evoluzione risalenti a tempi remoti, ben oltre la portata del DNA antico.

Un nuovo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista “Nature” il 9 luglio 2025, descrive l’estrazione e il sequenziamento di antiche proteine dello smalto da un dente di rinoceronte fossilizzato risalente a 21-24 milioni di anni fa, risalente al Miocene inferiore.

Questa straordinaria impresa, ottenuta a partire da un fossile rinvenuto nell’Alto Artico canadese, estende di ben dieci volte la scala temporale delle sequenze proteiche recuperabili e informative sull’evoluzione rispetto al più antico DNA conosciuto.

Questa ricerca segna un momento cruciale per la paleoproteomica, lo studio delle proteine antiche. Sebbene proteine antiche siano state trovate in fossili del Miocene medio-superiore (circa gli ultimi 10 milioni di anni), l’ottenimento di sequenze sufficientemente dettagliate per ricostruzioni robuste delle relazioni evolutive era precedentemente limitato a campioni non più vecchi di 4 milioni di anni. Questo nuovo studio amplia significativamente tale finestra temporale, dimostrando lo straordinario potenziale delle proteine di persistere su vaste scale temporali geologiche nelle giuste condizioni.

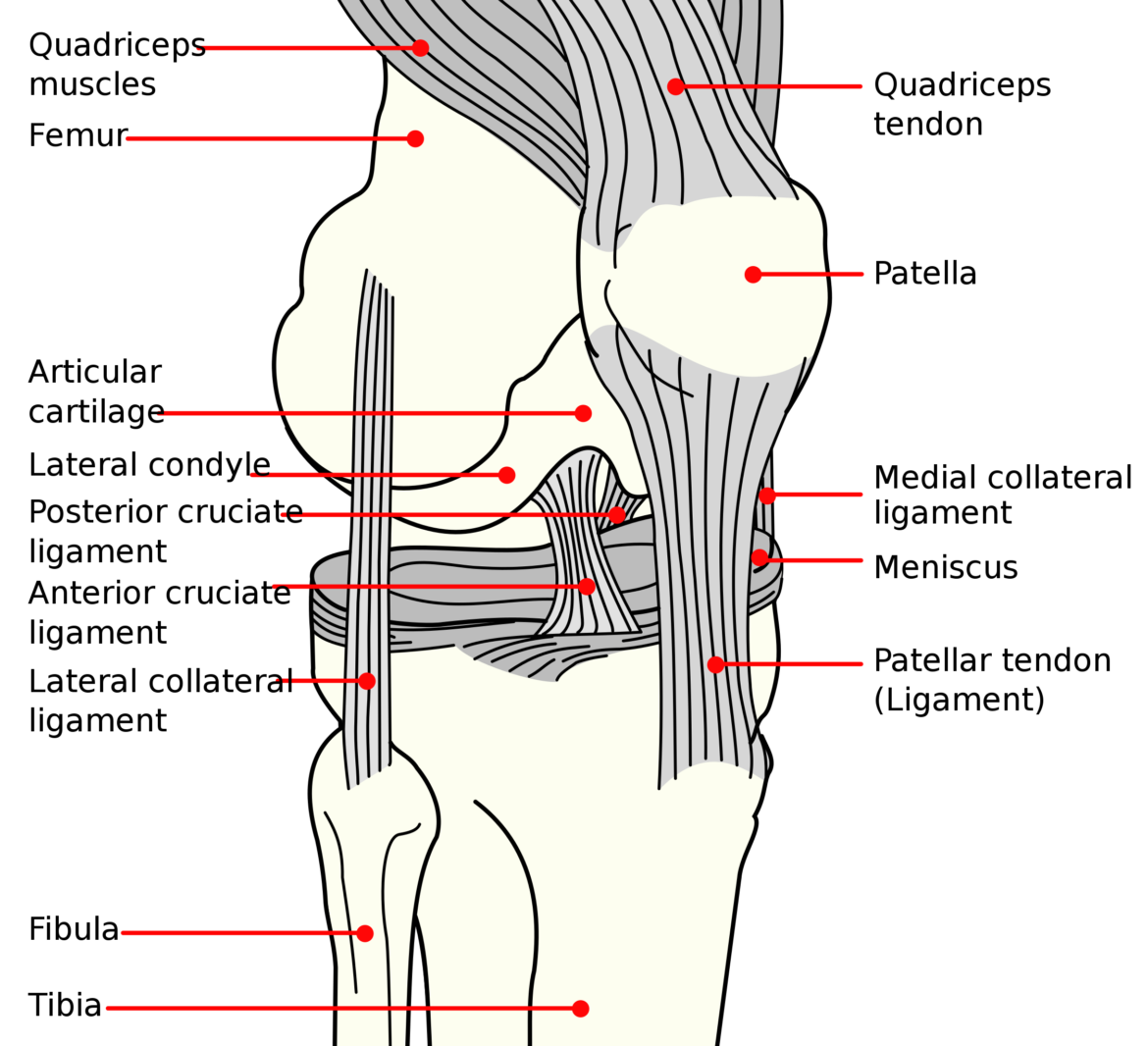

Lo studio, coordinato dal Globe Institute dell’Università di Copenaghen, ha ricostruito sequenze proteiche dallo smalto dentale di un rinoceronte vissuto nell’attuale Artico canadese durante il Miocene inferiore. Grazie alla stabilità dello smalto e alle condizioni ambientali estreme del cratere di Haughton — freddo costante e permafrost — le proteine sono risultate sorprendentemente ben conservate. Queste sequenze proteiche antiche hanno permesso di collocare con precisione evolutiva il rinoceronte all’interno del suo albero genealogico, e suggeriscono che la divergenza tra le sottofamiglie Elasmotheriinae e Rhinocerotinae sia avvenuta durante l’Oligocene (34–22 milioni di anni fa), più recentemente di quanto ipotizzato in precedenza.

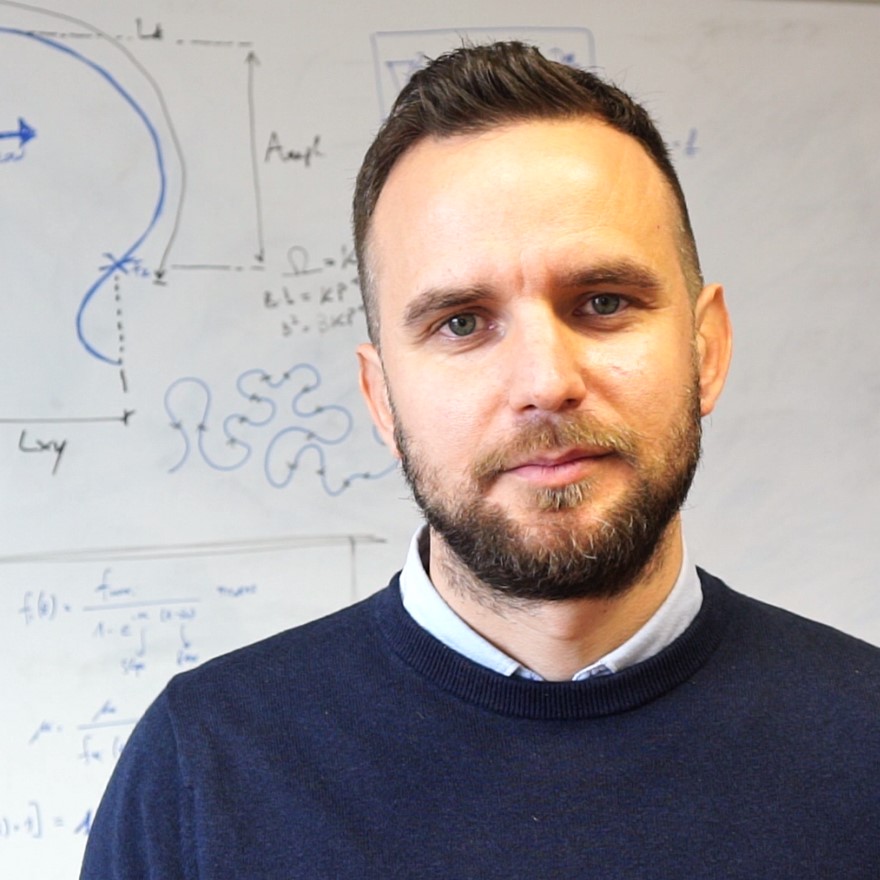

Il progetto è stato guidato dal Dott. Ryan Sinclair Paterson e diretto dal Prof. Enrico Cappellini dell’Università di Copenaghen. All’interno di questo progetto, l’apporto del Dott. Gabriele Scorrano (Università di Tor Vergata), del Prof. Raffaele Sardella (Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma) e del Dott. Luca Bellucci (Museo di Geologia e Paleontologia dell’Università di Firenze) è stato fondamentale: hanno fornito e analizzato un esemplare di dente di rinoceronte di circa 400.000 anni fa, proveniente dal sito archeo-paleontologico di Fontana Ranuccio (Lazio, provincia di Frosinone).

La ricerca vede coinvolte anche due ricercatrici dell’Università di Torino: Meaghan Mackie, dottoranda del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi di UniTo e dell’University College Dublin, e la sua supervisor, la Prof.ssa Beatrice Demarchi, docente ordinaria presso l’Ateneo torinese ed esperta di biomolecole antiche.

In questo sito, insieme a una ricca fauna, sono stati rinvenuti alcuni tra i più antichi reperti del genere Homo in Italia. Il reperto ha funzionato da riferimento intermedio tra i campioni più recenti (esemplari medievali) e quello molto più antico analizzato in questo studio, offrendo un confronto diretto sulla conservazione proteica nel tempo.

Il contributo del team dell’Università di Torino è stato cruciale per la validazione dei dati e l’interpretazione dei processi di diagenesi proteica. “Abbiamo calcolato – spiega la Prof.ssa Beatrice Demarchi – che la bassa temperatura ha reso l’età termica del campione equivalente a quella di un reperto dieci volte più giovane in un luogo con temperatura media di 10°C, il che significa che le proteine erano significativamente meno danneggiate rispetto a quelle che si trovano in luoghi della stessa età geologica ma con clima più caldo”.

“È stato sorprendente”, commenta Meaghan Mackie. “Il primo campione che ho analizzato pensavo non contenesse nulla, perché troppo antico! Sono rimasta a fissare lo schermo del computer per un minuto”. Questo risultato apre nuove prospettive per la ricerca evolutiva e la paleoproteomica perché permette di ricostruire la storia evolutiva di specie estinte da milioni di anni, ben oltre i limiti del DNA e, in prospettiva, potrebbe riaccendere le speranze per lo studio della biologia di specie dell’era Mesozoica. Indagini future su fossili della Formazione di Haughton e di altri contesti simili potrebbero far emergere ulteriori tracce di questa straordinaria conservazione biomolecolare.

“Si profila una nuova fase per la biologia evolutiva – aggiunge la Prof.ssa Demarchi – in cui le proteine antiche diventano preziosi testimoni della storia più remota della vita sulla Terra. Per l’Università di Torino, questo risultato conferma il ruolo di primo piano nell’ambito della paleobiologia molecolare internazionale”.

Riferimenti bibliografici:

Paterson, R. S., Mackie, M., Capobianco, A., Heckeberg, N. S., Fraser, D., Demarchi, B., Munir, F., Patramanis, I., Ramos-Madrigal, J., Liu, S., Ramsøe, A. D., Dickinson, M. R., Baldreki, C., Gilbert, M., Sardella, R., Bellucci, L., Scorrano, G., Leonardi, M., Manica, A., Racimo, F., Willerslev, E., Penkman, K. E. H., Olsen, J. V., MacPhee, R. D. E., Rybczynski, N., Höhna, S., Cappellini, E., Phylogenetically informative proteins from an Early Miocene rhinocerotid. Nature (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09231-4

Testi dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma e dalla Sezione Comunicazione Digitale e Media Relations, Area Comunicazione dell’Università di Torino