IL PROTOAMMASSO PIÙ ANTICO E LONTANO DELL’UNIVERSO, A2744-z7p9OD, L’HA TROVATO WEBB. LO STUDIO PUBBLICATO SU THE ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS

Avvistato da Hubble e confermato da Webb, con la preziosa collaborazione dell’ammasso Pandora che ha agito come lente gravitazionale, il protoammasso di galassie più antico e più lontano conta, ad oggi, sette galassie. Si stava assemblando già circa 650 milioni di anni dopo il Big Bang, un periodo in cui stavano cominciando a formarsi le prime strutture cosmiche. Nel team che ha realizzato lo studio partecipano anche ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

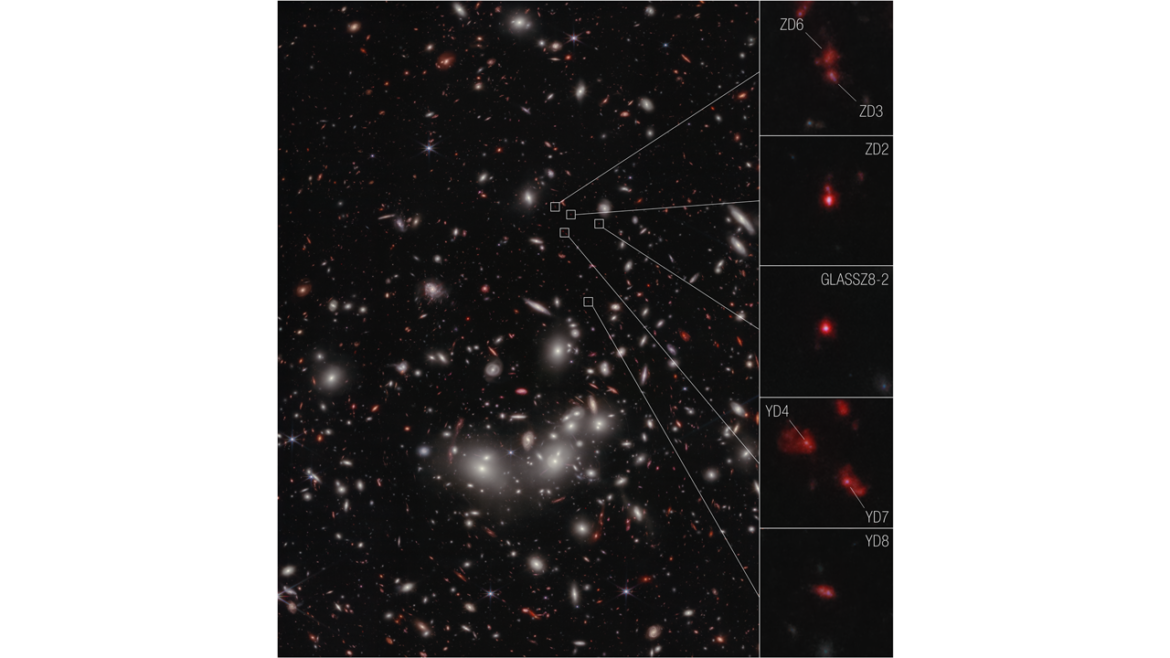

Ogni gigante è stato un tempo un bambino, ma riuscire a immaginarlo senza averlo mai visto può essere difficile. Un esercizio che hanno dovuto fare per anni, gli astronomi, dovendo ricostruire come si sono formate le strutture cosmiche più grandi, come gli ammassi di galassie, senza poterne vedere direttamente i progenitori. Fino ad oggi. Grazie al telescopio spaziale James Webb di NASA ed ESA, e grazie all’aiuto della lente gravitazionale di un ammasso di galassie vicino, l’inaccessibile è diventato accessibile. In un articolo pubblicato su The Astrophysical Journal Letters arriva la conferma dell’osservazione del protoammasso più antico e più lontano di sempre, in un’epoca in cui la formazione e l’assemblaggio delle galassie era cominciato da poco. Redshift 7,9, o 650 milioni di anni dopo il Big bang, a tanto si è spinto lo specchio dorato di Webb. In quel momento cominciava a formarsi questa struttura destinata – secondo i calcoli – a diventare un enorme ammasso di galassie. Grazie alle osservazioni di spettroscopia infrarossa di Webb, un gruppo di astronomi, fra cui alcuni dell’istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha confermato che si possono contare almeno sette galassie legate gravitazionalmente all’interno del protoammasso, e molte altre sono destinate a finirci dentro.

«Questo è un sito molto speciale e unico in cui le galassie evolvono in maniera accelerata, e Webb ci ha dato la possibilità senza precedenti di misurare le velocità di queste sette galassie e di confermare con sicurezza che sono legate insieme in un protoammasso», dice Takahiro Morishita, ricercatore all’IPAC-California Institute of Technology e primo autore dello studio.

Gli ammassi di galassie sono le più grandi concentrazioni di massa dell’universo conosciuto e possono ospitare migliaia di galassie legate gravitazionalmente all’interno di un’unica culla (o alone) di materia oscura. Sono talmente massicci da deformare visibilmente il tessuto dello spaziotempo, in un effetto di relatività generale noto come lensing gravitazionale. Proprio come una classica lente ottica, un ammasso di galassie produce un ingrandimento degli oggetti che si trovano, in proiezione, dietro di esso, rendendoli così visibili nonostante la distanza. L’ammasso che è stato utilizzato come lente in questo studio è l’ammasso di Pandora, o Abell 2744, che si trova a poco più di 3,5 miliardi di anni luce da noi.

“È sorprendente che solo 650 milioni di anni dopo il Big Bang ci fosse già una sovradensità di questo tipo formata, nell’universo”, commenta Benedetta Vulcani, ricercatrice dell’INAF di Padova e coautrice dell’articolo. “Il protoammasso ha un raggio di 195.000 anni luce, che è circa la distanza tra noi e la Grande nube di Magellano. È quindi abbastanza compatto, visto che il raggio di un ammasso nell’universo locale può essere 20 volte tanto. Stimare la massa è molto difficile, abbiamo seguito diversi approcci e abbiamo trovato un valore – che riteniamo conservativo – di circa 400 miliardi di masse solari. È un valore che può sembrare molto piccolo a noi addetti ai lavori che siamo abituati a pensare ai grandi ammassi moderni, ma con l’aiuto delle simulazioni abbiamo potuto vedere che questa struttura, evolvendo nel tempo, potrebbe raggiungere una massa simile all’ammasso di Coma, il più grande ammasso noto”.

La pulce nell’orecchio a Morishita e collaboratori, nel caso di A2744-z7p9OD – questo il nome del protoammasso – l’ha messa Hubble. Le sette galassie erano infatti già state individuate nel programma Frontier Fields del telescopio spaziale ottico e ultravioletto, attraverso osservazioni che sfruttavano proprio l’effetto di lente gravitazionale di alcuni ammassi di galassie vicini per vedere oggetti lontani. Per vedere i dettagli di queste strutture, però, non basta ingrandirle: occorre disporre di strumenti in grado di lavorare a lunghezze d’onda infrarosse, alle quali la luce ottica emessa da questi oggetti è stata portata a causa dell’espansione dell’Universo. Ma non potendo osservare a queste lunghezze d’onda, il telescopio Hubble non era stato in grado di dire molto sulla struttura e aveva lasciato aperta la porta della curiosità.

Curiosità che il telescopio spaziale Webb, grazie al suo spettrografo nel vicino infrarosso NIRSpec, è riuscito a soddisfare. Per prima cosa, infatti, è riuscito a confermare la distanza delle sette galassie finora confermate come parte della struttura, a misurare la velocità con la quale si muovono all’interno dell’alone di materia oscura dell’ammasso, e le principali proprietà fisiche. E in secondo luogo, ha consentito di modellare e costruire la storia futura del protoammasso, scoprendo che somiglierà molto all’ammasso di Coma – uno degli ammassi più densi e popolosi dell’universo moderno.

Per crescere, una struttura come questa finirà per acquisire diverse centinaia e migliaia di altre galassie, delle quali gli astronomi hanno già trovato alcune tracce. Nella stessa regione di cielo ci sono infatti altre galassie che hanno un redshift fotometrico – stimato cioè con un metodo meno sicuro di quello utilizzato da Webb – simile a quello del protoammasso. Si trovano però ancora abbastanza lontane da questo, fino a un milione di anni luce di distanza dal centro della struttura, cinque volte più in là del suo raggio.

“Tutte le sette candidate che abbiamo osservato si sono rivelate parte della struttura, con un successo del 100%”, continua Vulcani. “In futuro di certo cercheremo di confermare anche gli altri candidati, per riuscire ad avere una stima più accurata delle dimensioni del protoammasso. Molto probabilmente finora ne abbiamo osservato solo il cuore, o una zona densa, ma pensiamo che ci siano altre galassie che non abbiamo individuato e che appartengono alla stessa struttura”.

Secondo la teoria della formazione e accrescimento delle strutture comiche, nel corso di miliardi di anni nuove galassie “cadranno” in questo protoammasso e contribuiranno alla sua crescita.

“La crescita delle strutture è simile a quella dei corsi d’acqua: torrenti che nascono da montagne diverse possono poi confluire in fiumi più grandi fino a formare i grandi fiumi. Così galassie inizialmente lontane con il passare del tempo si agglomerano in uno stesso spazio” commenta Vulcani, e conclude: “Quello che è sorprendente è che il nostro risultato supporta l’idea secondo cui galassie ad alto redshift che sono fisicamente lontane e magari non ancora parte di una struttura formata, in qualche modo sono già consapevoli del loro destino che le porterà a confluire in un ammasso. Queste galassie, infatti, formano stelle in maniera e quantità molto simili nel corso degli anni e hanno tutte un’evoluzione accelerata rispetto alle altre galassie che vivono la stessa epoca cosmica ma sono isolate. Come se, tornando all’immagine del fiume, le gocce d’acqua che nascono da sorgenti diverse in qualche modo sapessero che prima o poi si incontreranno”.

L’articolo Early results from GLASS-JWST. XVIII:A spectroscopically confirmed protocluster 650 million years after the Big Bang di Takahiro Morishita, Guido Roberts-Borsani, Tommaso Treu, Gabriel Brammer, Charlotte A. Mason, Michele Trenti, Benedetta Vulcani, Xin Wang, Ana Acebron, Yannick Bah´e, Pietro Bergamini, Kristan Boyett, Marusa Bradac, Antonello Calabrò, Marco Castellano, Wenlei Chen, Gabriella De Lucia, Alexei V.Filippenko, Adriano Fontana, Karl Glazebrook, Claudio Grillo, Alaina Henry, Tucker Jones, Patrick L. Kelly, Anton M. Koekemoer, Nicha Leethochawalit, Ting-Yi Lu, Danilo Marchesini, Sara Mascia, Amata Mercurio, Emiliano Merlin, Benjamin Metha, Themiya Nanayakkara, Mario Nonino, Diego Paris, Laura Pentericci, Piero Rosati, Paola Santini, Victoria Strait, Eros Vanzella, Rogier A.Windhorst e Lizhi Xie è stato pubblicato sul sito web della rivista The Astrophysical Journal Letters. DOI: 10.3847/2041-8213/acb99e

Testo e immagine dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)