LA VIOLENTISSIMA TEMPESTA COSMICA NEL CUORE DEL QUASAR PDS 456, PRODOTTA DA UN BUCO NERO SUPERMASSICCIO

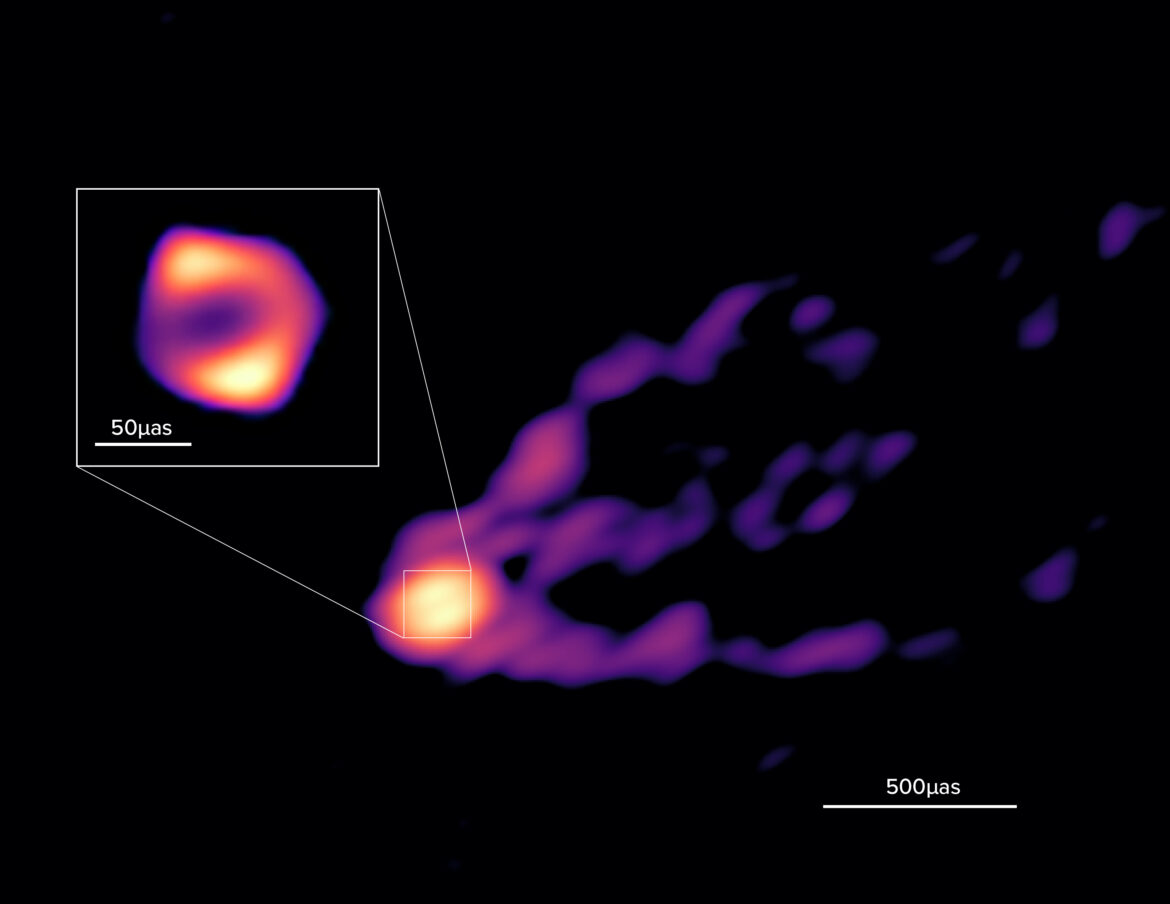

Roma, 14 maggio 2025 – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al di fuori di un buco nero supermassiccio: è proprio ciò che ha rivelato Resolve, il nuovo spettrometro ad altissima risoluzione nei raggi X a bordo del satellite XRISM, nel contesto di una missione spaziale guidata dall’agenzia spaziale JAXA (Giappone), con la partecipazione di NASA (Stati Uniti) ed ESA (Europa).

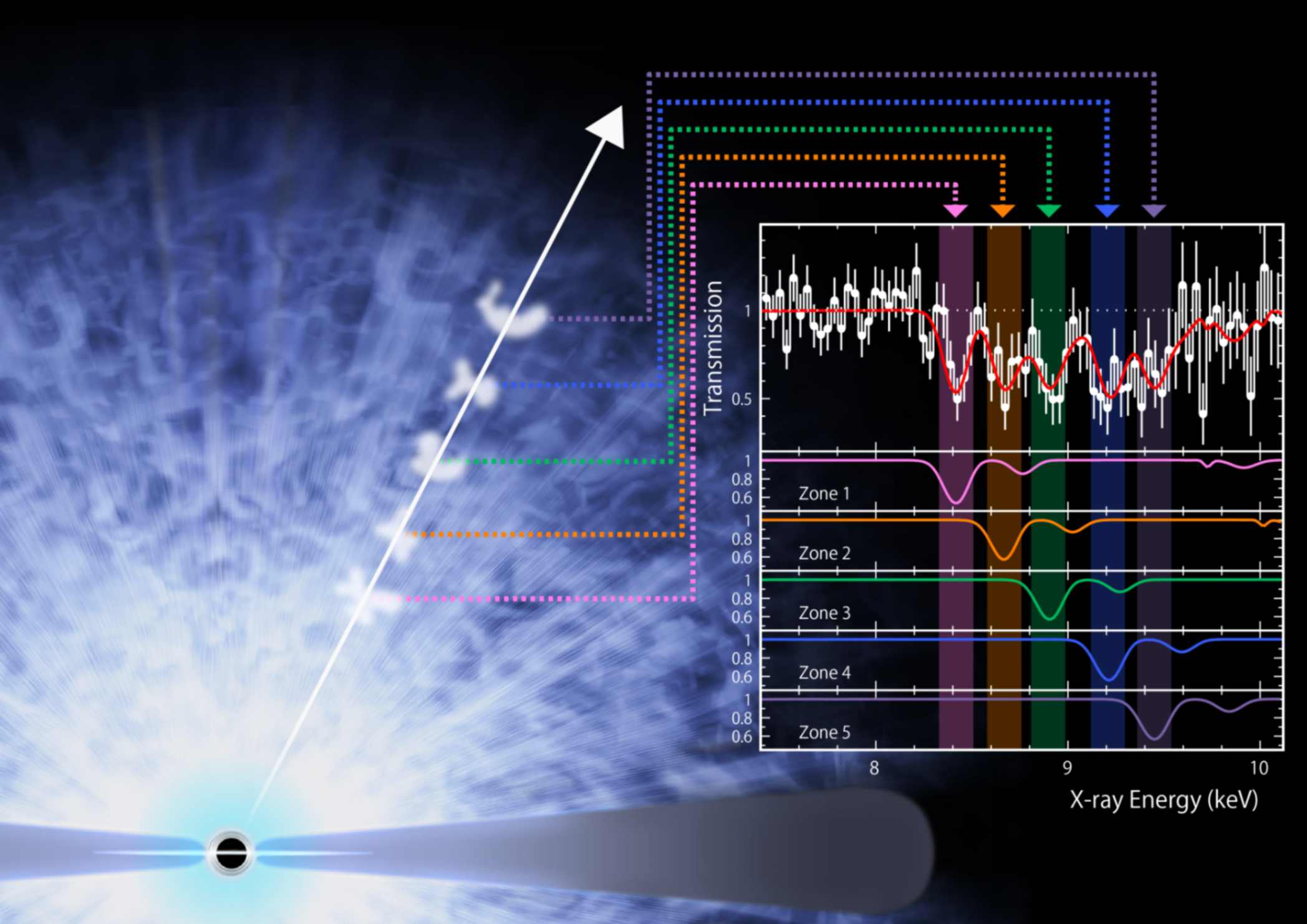

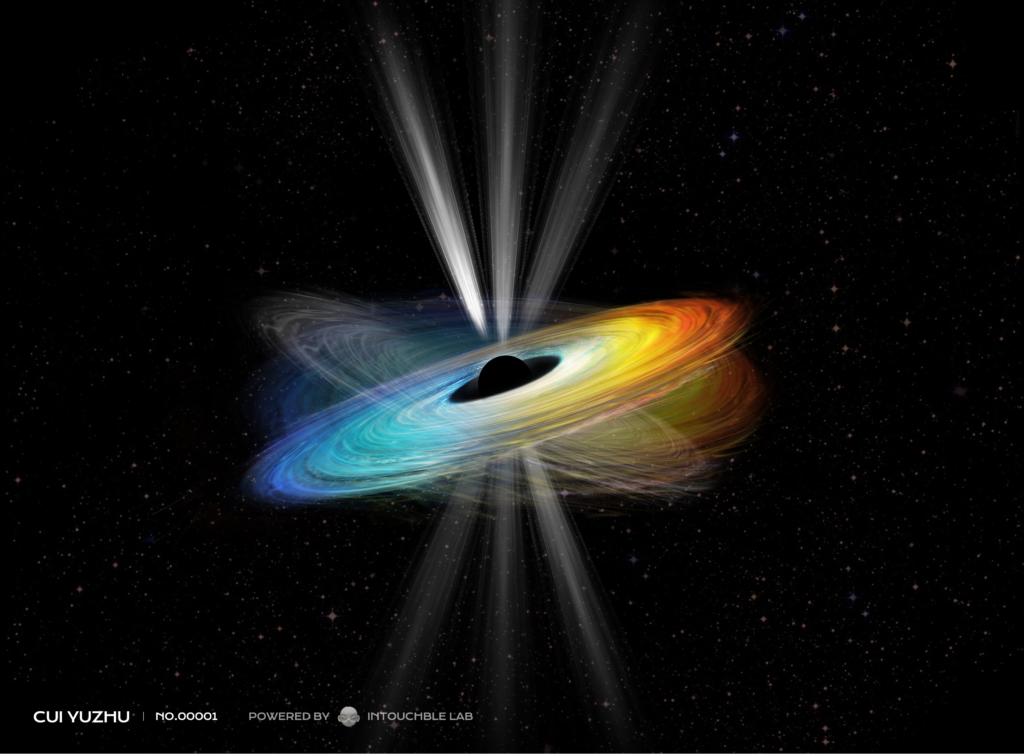

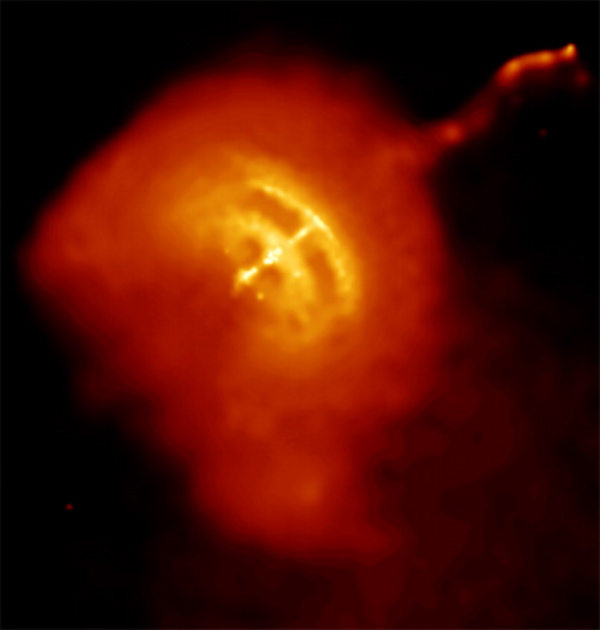

Grazie ai dati ad altissima precisione di XRISM, è stato possibile – per la prima volta – identificare cinque componenti distinte di questo vento nel cuore del quasar PDS 456, ognuna espulsa dal buco nero centrale a velocità relativistiche, comprese tra il 20% e il 30% della velocità della luce. Per fare un confronto, basti pensare che le tempeste più violente sulla Terra – come un uragano di categoria 5 – raggiungono al massimo 300 km/h. Questa “tempesta cosmica” è milioni di volte più veloce.

Lo studio nato da questa collaborazione internazionale (JAXA, NASA, ESA) nell’ambito della missione XRISM, a cui partecipano anche ricercatrici e ricercatori dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è pubblicato oggi sulla rivista internazionale Nature, con un articolo dal titolo “Structured ionized winds shooting out from a quasar at relativistic speeds”, che evidenzia la scoperta di cinque distinti flussi di plasma che fuoriescono dal disco di accrescimento del buco nero centrale a velocità estreme, pari al 20–30% di quella della luce.

“Il nostro gruppo ha giocato un ruolo chiave nell’interpretazione di questi dati, grazie a tecniche spettroscopiche avanzate nei raggi X e a modelli teorici innovativi per la fisica dei venti prodotti dai buchi neri. Questi risultati aprono una nuova finestra sullo studio dell’universo estremo, e gettano le basi per comprendere meglio come i buchi neri influenzano l’evoluzione delle galassie”. Commenta così Francesco Tombesi, professore associato di Astrofisica presso il dipartimento di Fisica dell’università di Roma Tor Vergata e associato INAF. In qualità di XRISM Guest Scientist selezionato dall’ESA (uno dei soli due in Italia insieme a James Reeves, associato INAF), Tombesi ha partecipato alla pianificazione e all’analisi dell’osservazione del quasar PDS 456, il più luminoso dell’universo locale, utilizzando il nuovo spettrometro ad alta risoluzione Resolve.

“Roma Tor Vergata ha avuto un ruolo di primo piano – prosegue Tombesi – anche grazie al contributo di due giovani ricercatori cresciuti all’interno del nostro Ateneo: Pierpaolo Condò, dottorando al secondo anno del PhD in Astronomy, Astrophysics and Space Science (AASS), e Alfredo Luminari, ricercatore post-doc presso INAF ed ex dottorando AASS”.

Un’energia così enorme e una struttura così complessa rivoluzionano la nostra comprensione dell’ambiente estremo intorno ai buchi neri supermassicci e mettono in seria discussione i modelli attuali di feedback tra buco nero e galassia. “Le teorie finora accettate – conclude Tombesi – non riescono a spiegare una simile combinazione di forza e frammentazione: è chiaro che serviranno nuovi modelli per descrivere questi mostri cosmici”.

“PDS456 è un laboratorio prezioso per studiare nell’universo locale i potentissimi venti prodotti dai buchi neri supermassivi. Questa nuova osservazione ci ha permesso di misurare la geometria e distribuzione in velocità del vento con un livello di dettagli impensabile prima dell’avvento di XRISM”, aggiunge Valentina Braito, ricercatrice INAF a Milano.

Un ruolo vincente all’interno della campagna osservativa di PDS456 lo ha avuto ancora una volta l’osservatorio spaziale Neil Gehrels Swift, satellite NASA con una importante partecipazione dell’INAF con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). È stato infatti grazie a un programma osservativo Swift – ottenuto da Valentina Braito – che il team è riuscito a costruire i modelli specifici per PDS456 utilizzati nell’analisi dei dati XRISM.

Riferimenti bibliografici:

XRISM collaboration, Structured ionized winds shooting out from a quasar at relativistic speeds, Nature (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-08968-2

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF