GALASSIE ALL’ALBA DEL COSMO CATTURATE DA JWST

Una delle prime osservazioni realizzate con il telescopio spaziale James Webb lo scorso giugno ritrae due galassie tra le più antiche mai osservate, che popolavano l’universo quando aveva solo 350 e 450 milioni di anni, rispettivamente. Lo conferma lo studio di un team internazionale, guidato da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.

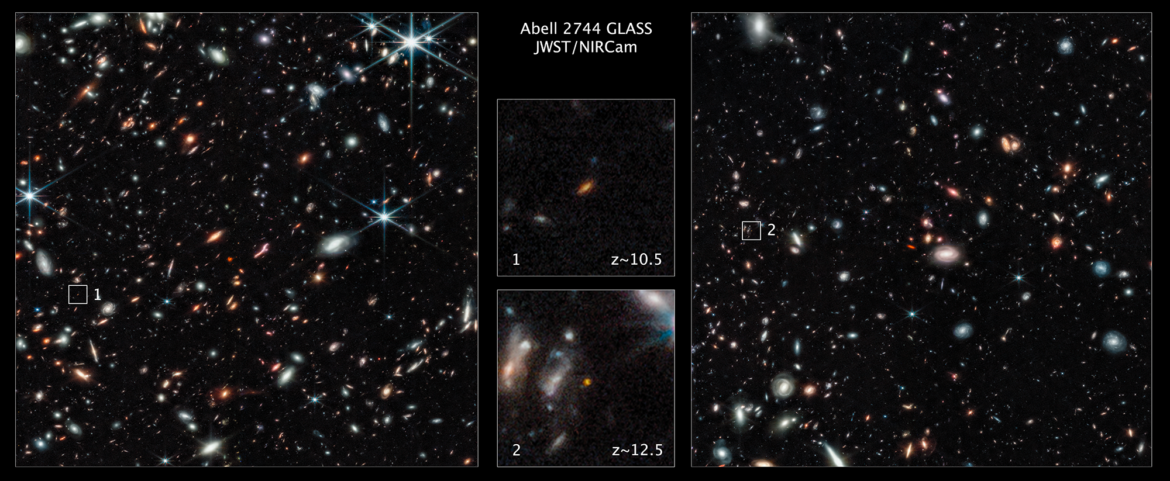

Appena pochi giorni dall’inizio delle operazioni scientifiche, il James Webb Space Telescope (JWST) è stato in grado di rivelare la luce proveniente da due galassie tra le primissime dell’universo primordiale, tra 350 e 450 milioni di anni dopo il Big Bang. Sono i risultati dell’analisi di osservazioni del lontanissimo ammasso di galassie Abell 2744 e di due regioni del cielo ad esso adiacenti, realizzate dal potente telescopio spaziale tra il 28 e il 29 giugno 2022 nell’ambito del progetto GLASS-JWST Early Release Science Program.

“Questo lavoro mostra innanzitutto la capacità di JWST di selezionare sorgenti nell’epoca della cosiddetta ‘alba cosmica’. Non meno importante il fatto di avere trovato, tra le altre, due sorgenti brillanti in un’area relativamente piccola”, afferma Marco Castellano, ricercatore INAF a Roma e primo autore dell’articolo che descrive la ricerca di queste due lontanissime galassie, pubblicato recentemente su The Astrophysical Journal Letters. “Sulla base di tutte le previsioni, pensavamo che avremmo dovuto sondare un volume di spazio molto più grande per trovare tali galassie. I risultati invece sembrano indicare che il numero di galassie brillanti sia molto maggiore di quanto ci si aspettasse, forse per effetto di una maggiore efficienza di formazione stellare”.

Il gruppo di ricerca guidato da Castellano è stato tra i primi a usare i dati di JWST, pubblicando un preprint sulla piattaforma open-access arXiv a luglio, solo 5 giorni dopo che i dati erano stati resi disponibili.

“C’era molta curiosità nel vedere finalmente cosa JWST poteva dirci sull’alba cosmica, oltre naturalmente al desiderio e all’ambizione di essere i primi a mostrare alla comunità scientifica i risultati ottenuti dalla nostra survey GLASS”, aggiunge il ricercatore.

“Non è stato facile analizzare dei dati così nuovi in breve tempo: la collaborazione ha lavorato 7 giorni su 7 e in pratica 24 ore su 24 anche grazie al fatto di avere una partecipazione che copre tutti i fusi orari”.

Alla collaborazione internazionale, che vede numerosi ricercatori e ricercatrici dell’INAF coinvolti sin dalla presentazione della proposta osservativa, hanno partecipato anche colleghi dello Space Science Data Center dell’Agenzia Spaziale Italiana e delle università di Ferrara e Statale di Milano.

Crediti: Analisi scientifica: NASA, ESA, CSA, Tommaso Treu (UCLA); elaborazione delle immagini: Zolt G. Levay (STScI)

La distanza delle due galassie in questione dovrà essere confermata con maggior precisione mediante osservazioni spettroscopiche, ma si tratta già dei candidati più robusti selezionati ad oggi con dati JWST. A confermare l’affidabilità dei risultati è proprio l’accordo con quanto riscontrato anche in altri studi, tra cui il lavoro guidato da Rohan Naidu dell’Harvard Center for Astrophysics, negli Stati Uniti, che analizza gli stessi dati del progetto GLASS, apparso lo stesso giorno su arXiv e attualmente in corso di pubblicazione, anch’esso su The Astrophysical Journal Letters.

“Queste osservazioni sono rivoluzionarie: si è aperto un nuovo capitolo dell’astronomia” commenta Paola Santini, ricercatrice INAF a Roma e coautrice del nuovo articolo. “Già dopo i primissimi giorni dall’inizio della raccolta dati, JWST ha mostrato di essere in grado di svelare sorgenti astrofisiche in epoche ancora inesplorate”.

A differenza degli strumenti usati in precedenza – dal telescopio spaziale Hubble ai più grandi osservatori disponibili a terra – JWST ha una sensibilità e risoluzione nell’infrarosso che permettono di cercare oggetti così distanti.

“Stiamo esplorando un’epoca a poche centinaia di anni dal Big Bang che in parte era sconosciuta e in parte a malapena esplorata, con molte incertezze al limite delle possibilità dei telescopi precedenti”, ricorda Castellano.

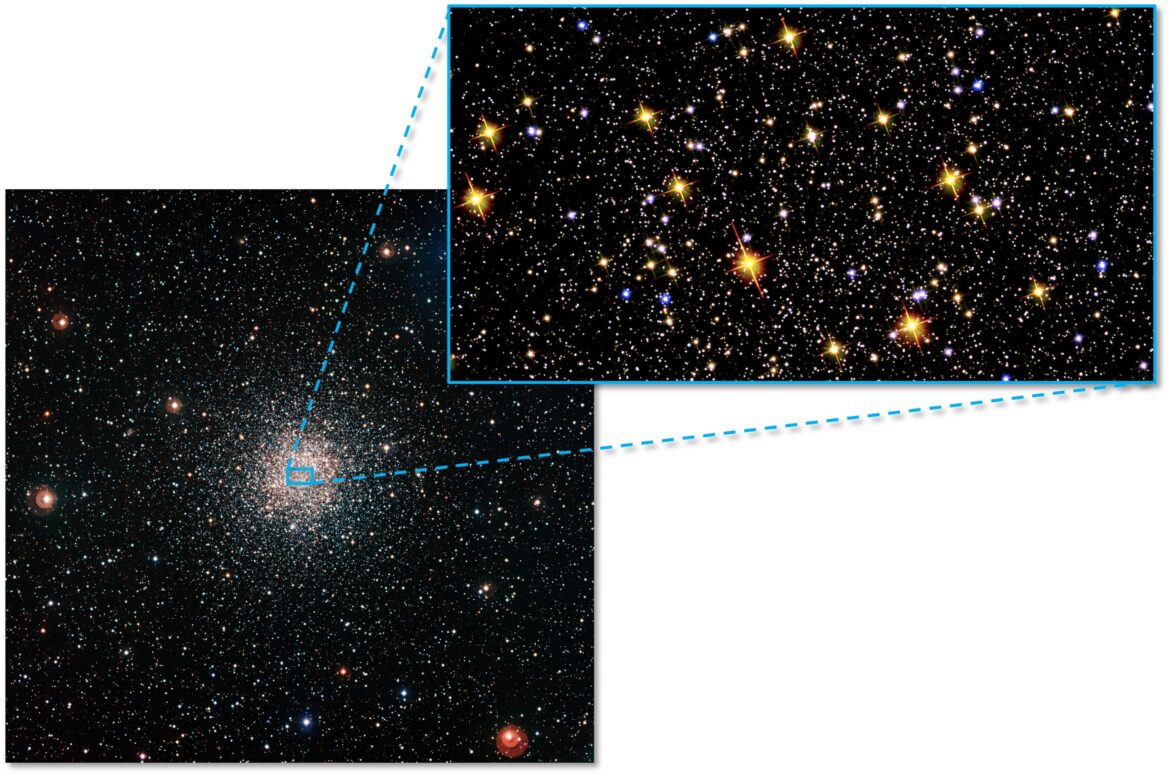

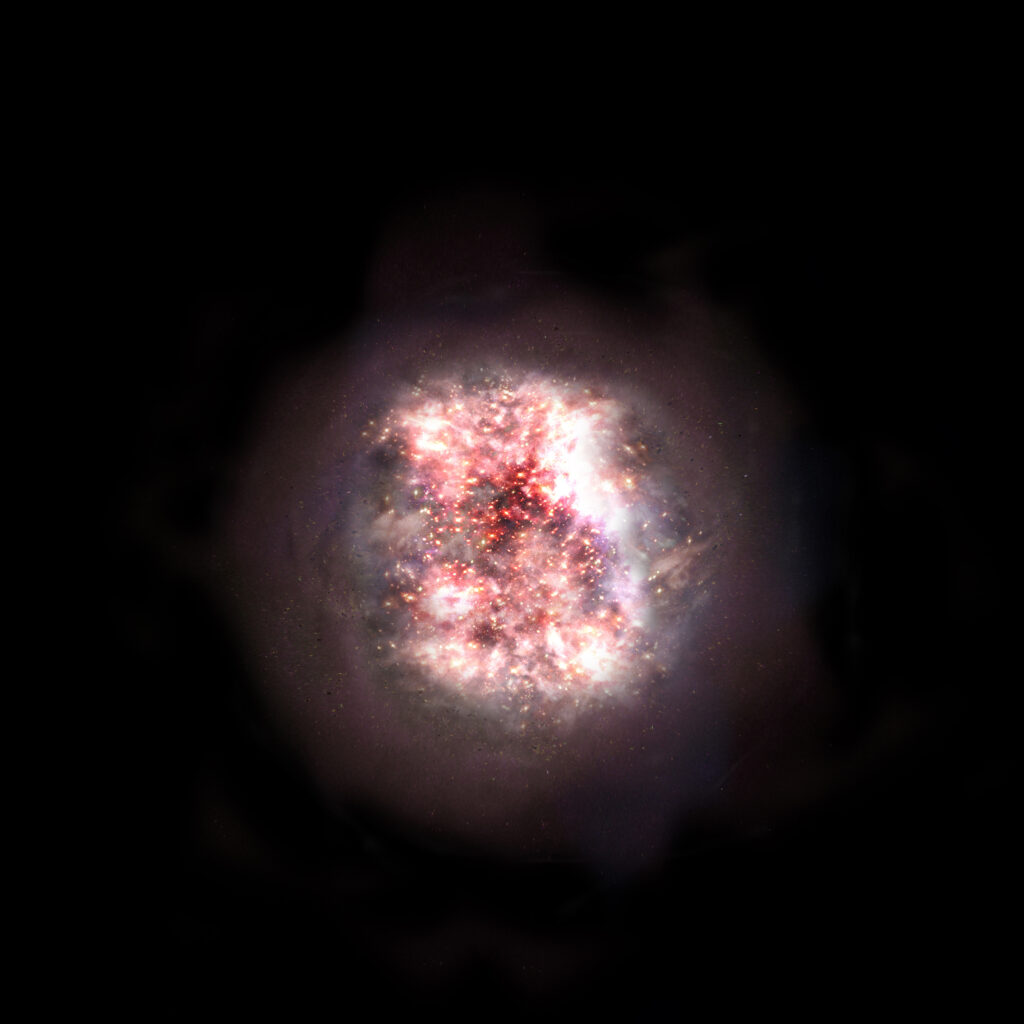

Come e quando si sono formate le prime galassie e la primissima generazione di stelle – la cosiddetta popolazione III – è una delle grandi domande ancora aperte dell’astrofisica.

“Queste galassie sono molto diverse dalla Via Lattea o altre grandi galassie che vediamo oggi intorno a noi”, spiega Tommaso Treu, professore all’Università della California a Los Angeles e principal investigator del progetto GLASS-JWST. “La domanda era: quando vedi le stelle più rosse e più vecchie con Webb, vedi che in realtà la galassia è molto più grande di quello che sembrava dalle osservazioni nell’ultravioletto?”

Le nuove osservazioni di JWST sembrano indicare che le galassie nell’universo primordiale fossero molto più luminose, anche se più compatte del previsto. Se ciò fosse vero, potrebbe rendere più facile per il potente osservatorio trovare un numero ancor maggiore di queste galassie precoci nelle sue prossime osservazioni del cielo profondo.

“La sorgente più lontana è effettivamente molto compatta”, sottolinea Adriano Fontana, responsabile della divisione nazionale abilitante dell’astronomia ottica ed infrarossa dell’INAF e coautore dello studio. “I colori di questa galassia sembrano indicare che la sua popolazione stellare sia particolarmente priva di elementi pesanti, e potrebbe contenere anche alcune stelle di popolazione III. La conferma verrà dai dati spettroscopici di JWST”.

Osservare le galassie più distanti, come quelle rivelate in queste osservazioni di JWST, è un passo fondamentale per iniziare a capire come si sono formate le primissime sorgenti luminose nella storia del cosmo e comprendere le prime fasi della lunghissima evoluzione che ha portato l’universo a essere così come lo vediamo oggi, con la nostra galassia, il Sole, la Terra e noi umani che la abitiamo. Occorreranno ulteriori sforzi sia osservativi, per confermare e caratterizzare il risultato, che teorici, per comprenderne la fisica sottostante.

Per ulteriori informazioni: L’articolo “Early results from GLASS-JWST. III: Galaxy candidates at z~9-15” di Marco Castellano, Adriano Fontana, Tommaso Treu, Paola Santini, Emiliano Merlin, Nicha Leethochawalit, Michele Trenti, Uros Mestric, Eros Vanzella, Andrea Bonchi, Davide Belfiori, Mario Nonino, Diego Paris, Gianluca Polenta, Guido Roberts-Borsani, Kristan Boyett, Marusa Bradac, Antonello Calabro, Karl Glazebrook, Claudio Grillo, Sara Mascia, Charlotte Mason, Amata Mercurio, Takahiro Morishita, Themiya Nanayakkara, Laura Pentericci, Piero Rosati, Benedetta Vulcani, Xin Wang, Lilan Yang, è stato pubblicato online su The Astrophysical Journal Letters.

Testo e foto dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sulle due galassie all’alba del cosmo osservate con JWST.