TRASMISSIONE AEREA DEL COVID – LA SCOPERTA DI ARPA E UNITO

Lo studio frutto della collaborazione tra i due enti è stato pubblicato sul prestigioso Journal of Hazardous Materials. Il modello sperimentale messo a punto può fornire indicazioni essenziali per la gestione del rischio di infezione negli ambienti chiusi. Attraverso lo sviluppo di un nuovo metodo per il campionamento e l’analisi del SARS-CoV-2 nell’aria è stato dimostrato che il virus può essere trasmesso per via aerea in ambienti chiusi non solo tramite le goccioline respiratorie di più grandi dimensioni. Lo studio per la parte sperimentale ha visto impegnati l’Arpa Piemonte e l’Università di Torino e per la parte teorica e modellistica l’Università di Cassino e la Queensland University of Tecnology.

Il Centro regionale di Biologia molecolare di Arpa Piemonte, in collaborazione con il Laboratorio di Virologia Molecolare e Ricerca Antivirale diretto dal professor David Lembo del Polo Universitario San Luigi Gonzaga di Orbassano dell’Università di Torino, ha sviluppato, sperimentato e validato un metodo per il campionamento e l’analisi del SARS-CoV-2 nell’aria. E, grazie a questo metodo, l’Arpa ha fornito dimostrazione diretta del collegamento tra emissione di una carica virale nota di un soggetto infetto e le relative concentrazioni di SARS-CoV-2 nell’aria in condizioni controllate, dimostrazione non ancora presente in letteratura scientifica.

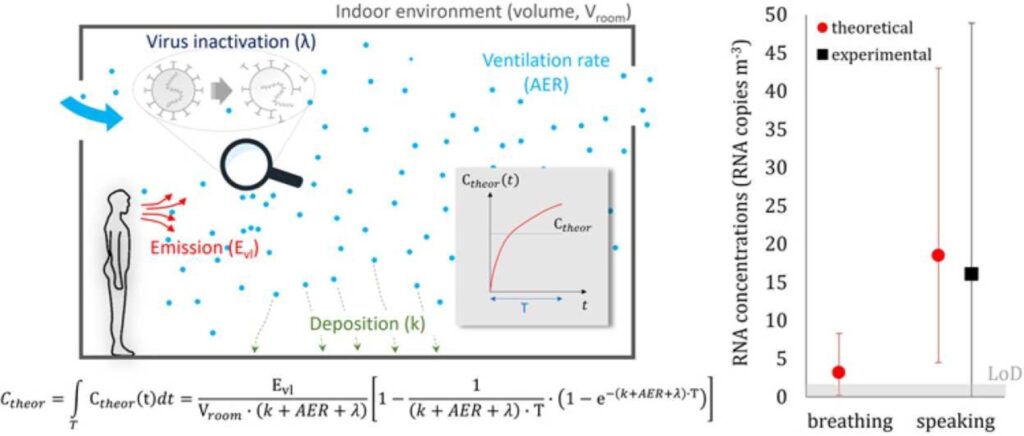

Gli esperimenti condotti, oltre a stabilire che il virus SARS-CoV-2 si trasmette tramite aerosol ben oltre le distanze a lungo ritenute “di sicurezza” (1-1.5 m), hanno confermato anche l’influenza esercitata dalla tipologia di attività respiratoria rispetto all’emissione di aerosol virale e alla conseguente diffusione nell’ambiente: come già anticipato da studi precedenti, le emissioni durante la fonazione (la produzione di suoni o rumori per mezzo degli organi vocali) risultano essere di un ordine di grandezza superiori rispetto alla semplice attività di respirazione.

E, proprio in questi giorni, viene pubblicato dal prestigioso Journal of Hazardous Materials, editore Elsevier, lo studio dal titolo Link Between SARS-CoV-2 Emissions and Airborne Concentrations: Closing the Gap in Understanding, frutto della collaborazione tra l’Arpa Piemonte e l’Università di Torino da una parte e l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e la Queensland University of Technology di Brisbane, Australia, dall’altra, rappresentate dal Prof. Giorgio Buonanno e dalla Prof.ssa Lidia Morawska, ricercatori leader nella scienza dell’aerosol e nella gestione dei rischi di infezione.

I risultati sperimentali forniti da Arpa Piemonte hanno, inoltre, validato un nuovo approccio teorico predittivo finalizzato a calcolare modellisticamente la concentrazione del virus in un ambiente indoor partendo dalle emissioni delle persone infette e dalle caratteristiche di ventilazione dell’ambiente. Sulla base di tale strumento modellistico è possibile costruire politiche coerenti nella gestione degli ambienti interni e nella determinazione di misure di controllo per ridurre il rischio di infezione (ad esempio calcolando la massima occupazione degli ambienti indoor e la durata massima dell’occupazione).

“Questa scoperta con la prestigiosa pubblicazione su una autorevole rivista scientifica internazionale, per noi è una grande soddisfazione in quanto certifica che gli investimenti fatti per la realizzazione del dipartimento di Virologia ambientale in Regione Piemonte sta portando importanti risultati scientifici – commenta l’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati – La scoperta di questa nuova metodologia permetterà di studiare e ridurre lo sviluppo del virus negli gli ambienti chiusi. Questo risultato conferma ancora una volta lo sforzo che il “sistema Piemonte” mette in atto per conoscere la pandemia e fornire risposte efficaci. La ricerca e la conoscenza sono l’unica arma che abbiamo per combattere il Covid 19 e per poter formulare strategie sanitarie, basate su analisi dei dati e modelli matematici sicuri”.

“Questo studio colma finalmente una lacuna di conoscenza circa la trasmissione di SARS-CoV-2 con una solida evidenza sperimentale che risolve un tema controverso – sottolinea Il Direttore del Laboratorio di Virologia Molecolare dell’Università di Torino, Prof. David Lembo – Possiamo ora affermare che il virus può essere trasmesso per via aerea in ambienti chiusi e non solo attraverso le droplets. Un successo della ricerca italiana che permetterà di applicare i metodi sviluppati anche allo studio degli altri virus respiratori noti e a quelli che si potrebbero presentare in futuro“.

“La migliore ricerca scaturisce dall’incontro di competenze differenti, complementari e sinergiche – precisa il direttore generale di Arpa Piemonte, Angelo Robotto – Arpa Piemonte è parte di un prestigioso pool internazionale di scienziati che fa del metodo scientifico il proprio driver nella gestione del rischio di infezione da patogeni a trasmissione aerea negli spazi chiusi. Non c’è dubbio che un adeguamento tecnologico radicale deve essere introdotto per mettere in sicurezza gli ambienti indoor attraverso la ventilazione ed il trattamento dell’aria. L’ambiente e le matrici ambientali sono fondamentali come sentinelle per le ricadute sanitarie”.

“Lo ripetiamo da tempo e ora ne abbiamo anche la dimostrazione. Il virus si trasmette per via aerea negli ambienti chiusi – conclude il Prof. Giorgio Buonanno dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale – E qui mascherine chirurgiche, distanziamento e vaccini non sono sufficienti ad evitare il diffondersi dell’infezione, come la variante Omicron ha ulteriormente dimostrato. Ma ci sono valide contromisure, di tipo tecnico-ingegneristico: ventilazione, riduzione dell’emissione, gestione dei tempi di esposizione e affollamento possono mitigare il rischio di infezione. Siamo in grado di mettere in sicurezza l’aria, a prescindere dalle varianti, come già è stato fatto con l’acqua”.

Articoli correlati:

COVID-19, distanziamento e droplet transmission con e senza mascherina

Testo e immagine dall’Ufficio Stampa dell’Università degli Studi di Torino, sulle nuove scoperte riguardo la trasmissione aerea del COVID-19.