DALL’AUSTRALIA UNO SGUARDO MADE IN ITALY SULL’UNIVERSO CON LA PRIMA IMMAGINE DI SKA-LOW

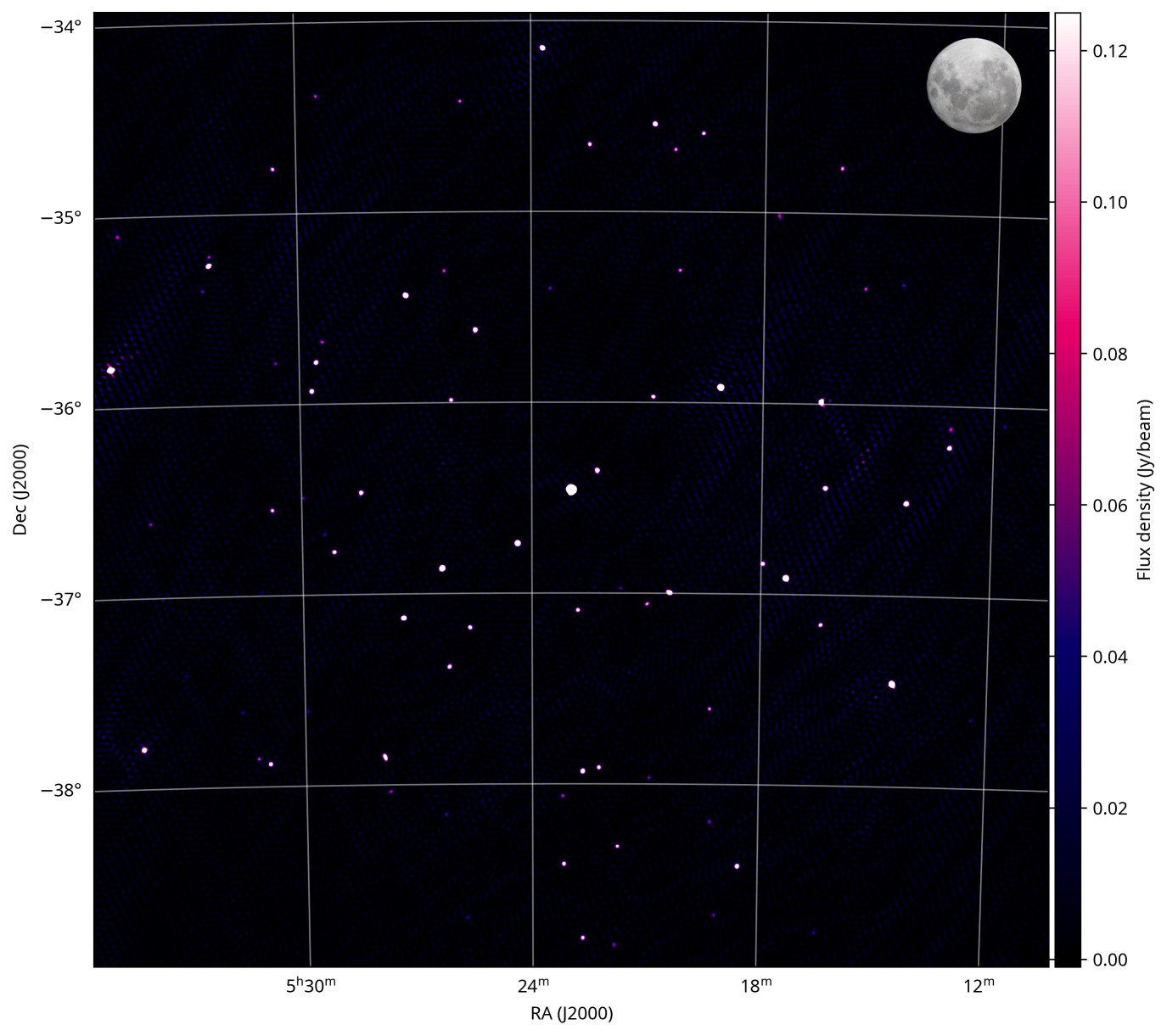

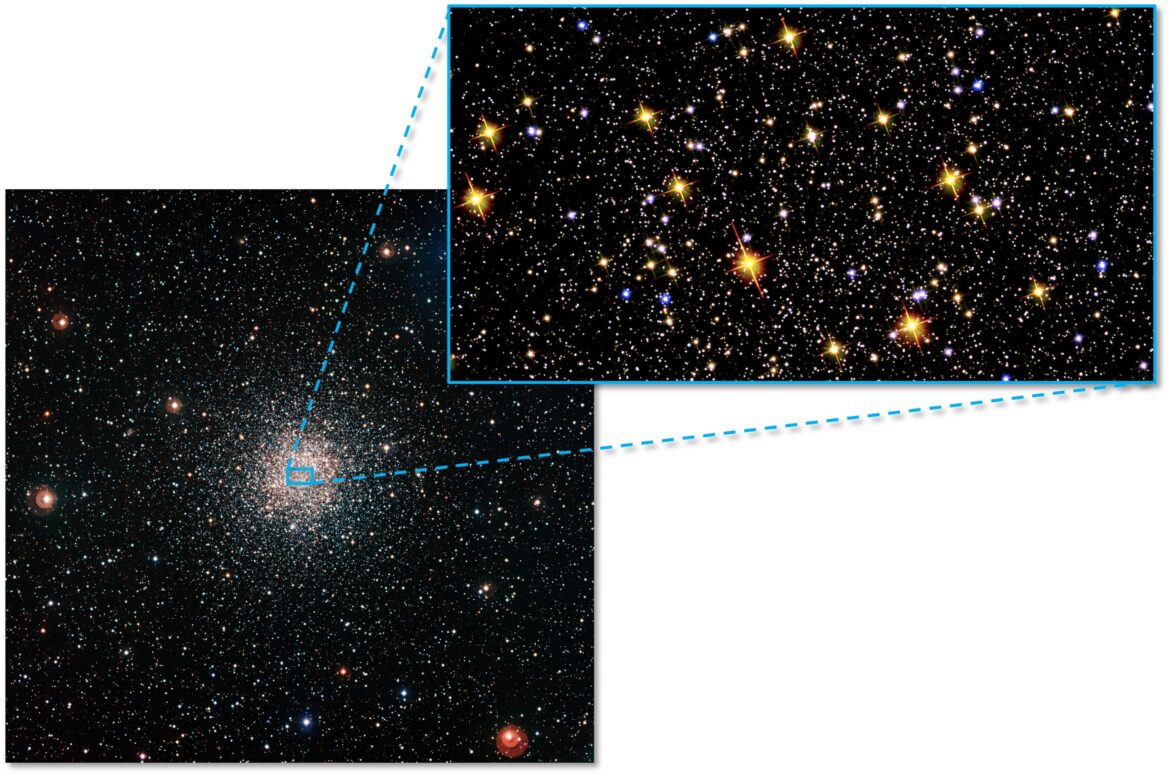

Un’area del cielo equivalente a circa 100 lune piene in cui si vedono oltre 85 delle galassie più brillanti conosciute in quella regione, tutte con buchi neri supermassicci al centro. Questa è la descrizione della prima immagine realizzata con il radiotelescopio SKA-Low funzionante dell’Osservatorio SKA (SKAO) in Australia e pubblicata oggi.

I dati sono stati ottenuti da una versione preliminare del telescopio SKA a basse frequenze (50 MHz – 350 MHz), utilizzando 1.024 delle 131.072 antenne previste, e rappresenta una prima indicazione delle rivelazioni scientifiche che saranno possibili con quello che sarà presto il più potente radiotelescopio al mondo. SKA-Low è, infatti, solo uno dei due telescopi in costruzione dall’Osservatorio SKA, un’iniziativa internazionale co-ospitata in Australia e Sudafrica. Numerosi sono i contributi da parte di nazioni di tutto il mondo, inclusa l’Italia, che con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) gioca un ruolo fondamentale, sia scientifico che tecnologico, in questo ambizioso progetto.

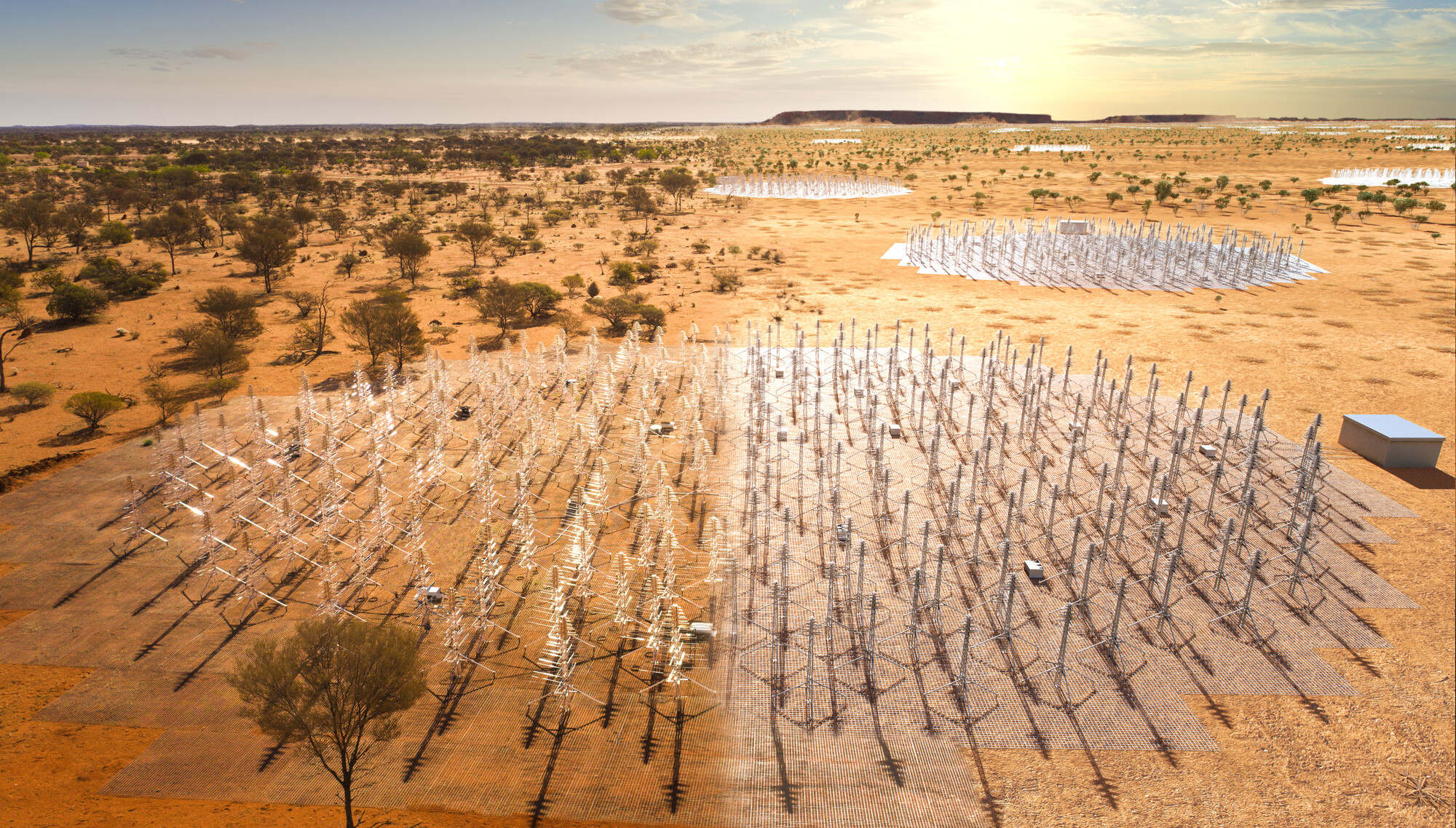

L’immagine mostra un’area del cielo di circa 25 gradi quadrati; i puntini sembrano non sono stelle, bensì alcune delle galassie più luminose dell’Universo, osservate nelle lunghezze d’onda radio. Una volta completata l’installazione di tutte le antenne, lo stesso campo del cielo rivelerà molto di più rispetto a quello che possiamo vedere oggi: gli scienziati calcolano che il telescopio sarà abbastanza sensibile da mostrare più di 600mila galassie nello stesso fotogramma. L’immagine è stata prodotta utilizzando i dati raccolti dalle prime quattro stazioni connesse di SKA-Low, costituite da antenne a bassa frequenza alte due metri dalla innovativa forma ad “albero di Natale”. Queste stazioni sono state installate nel corso dell’anno scorso a Inyarrimanha Ilgari Bundara, presso l’Osservatorio di Radioastronomia di Murchison gestito da CSIRO nel territorio Wajarri Yamaji, e rappresentano meno dell’1% dell’intero telescopio. Una precedente immagine proveniente da una sola stazione di antenne era stata pubblicata ad agosto 2024.

Philip Diamond, direttore generale di SKAO, dichiara: “Con questa immagine vediamo l’Osservatorio SKA aprire i suoi occhi sull’universo, un passo fondamentale per SKAO e per la comunità astronomica”. I dati dimostriamo “che il sistema nel suo insieme sta funzionando. Man mano che i telescopi crescono e altre stazioni e antenne entreranno in funzione, vedremo le immagini migliorare enormemente e cominceremo a realizzare la piena potenza dello SKAO”.

“La qualità di questa immagine è andata addirittura oltre le nostre aspettative utilizzando una versione così precoce del telescopio”, afferma George Heald, SKA-Low Lead Commissioning Scientist. “Con il telescopio completo avremo la sensibilità per rivelare le galassie più deboli e distanti, risalendo all’universo primordiale, quando le prime stelle e galassie hanno iniziato a formarsi”.

Sono sei i Paesi dietro la progettazione del telescopio SKA-Low: Australia, Cina, Italia, Malta, Paesi Bassi e Regno Unito. L’Istituto Nazionale di Astrofisica ha ottimizzato l’ultimo design di antenna SKALA4.1AL in collaborazione con l’Istituto di elettronica e di ingegneria dell’informazione e delle telecomunicazioni (IEIIT) del CNR e il partner industriale SIRIO Antenne, partendo da progetti precedenti sviluppati all’interno del consorzio internazionale. È proprio l’azienda italiana in provincia di Mantova a essersi aggiudicata poi l’appalto per la produzione delle prime 78.520 antenne a dipolo per il telescopio australiano.

Sempre dall’Italia e sulla base dei progetti preliminari sviluppati dall’INAF, il gruppo Elemaster ha avviato la fase di industrializzazione e assemblaggio del sottosistema di elaborazione del segnale (SPS). Il principale compito di elaborazione del telescopio sarà quello di gestire i flussi di dati in arrivo, generati simultaneamente dalle decine di migliaia di antenne su 65mila bande di radiofrequenze. Nei suoi stabilimenti in provincia di Lecco, Elemaster sta realizzando dispositivi hardware e software per digitalizzare, combinare e interpretare la radiazione nelle lunghezze d’onda radio, prima che i dati vengano trasmessi per centinaia di chilometri a un supercomputer di ultima generazione per ulteriori elaborazioni.

Roberto Ragazzoni, presidente dell’INAF, commenta: “Questo risultato ci inorgoglisce e rappresenta un importante punto di svolta in questo progetto internazionale. Da un lato dimostra come le tecnologie sviluppate negli istituti di ricerca italiani, e l’INAF in particolare, in sinergia con la filiera industriale nazionale, siano state azzeccate. L’innovativo tipo di antenna, il sistema di amplificazione, di trasmissione del segnale in fibra ottica e le modalità di ricostruzione dell’immagine provano la solidità delle competenze maturate negli anni e la validità di un modello in cui lo sviluppo di nuove tecnologie sia un fattore chiave negli ambiti della ricerca di frontiera. Dall’altro lato – continua – questo è solo un primissimo risultato che vede utilizzato meno dell’uno per cento delle potenzialità offerte da questo radiotelescopio. Un motivo in più, entusiasti di questo successo, per proseguire a grandi passi verso il completamento dell’intero sistema, certi che offrirà sorprese oggi assolutamente non prevedibili”.

In Australia, SKA-Low è costruito in collaborazione con l’agenzia scientifica nazionale CSIRO. Le antenne di SKA-Low verranno distribuite tra 512 stazioni (256 antenne per stazione), attraverso una regione di 74 chilometri e un’area di raccolta di 419mila m², il che significa che anche il segnale più debole potrà essere rilevato, combinato e potenziato 135 volte più velocemente dei radiotelescopi esistenti con una risoluzione e sensibilità maggiori. Entro i prossimi due anni, il telescopio crescerà significativamente per diventare il più grande radiotelescopio a bassa frequenza del mondo, a metà della sua costruzione.

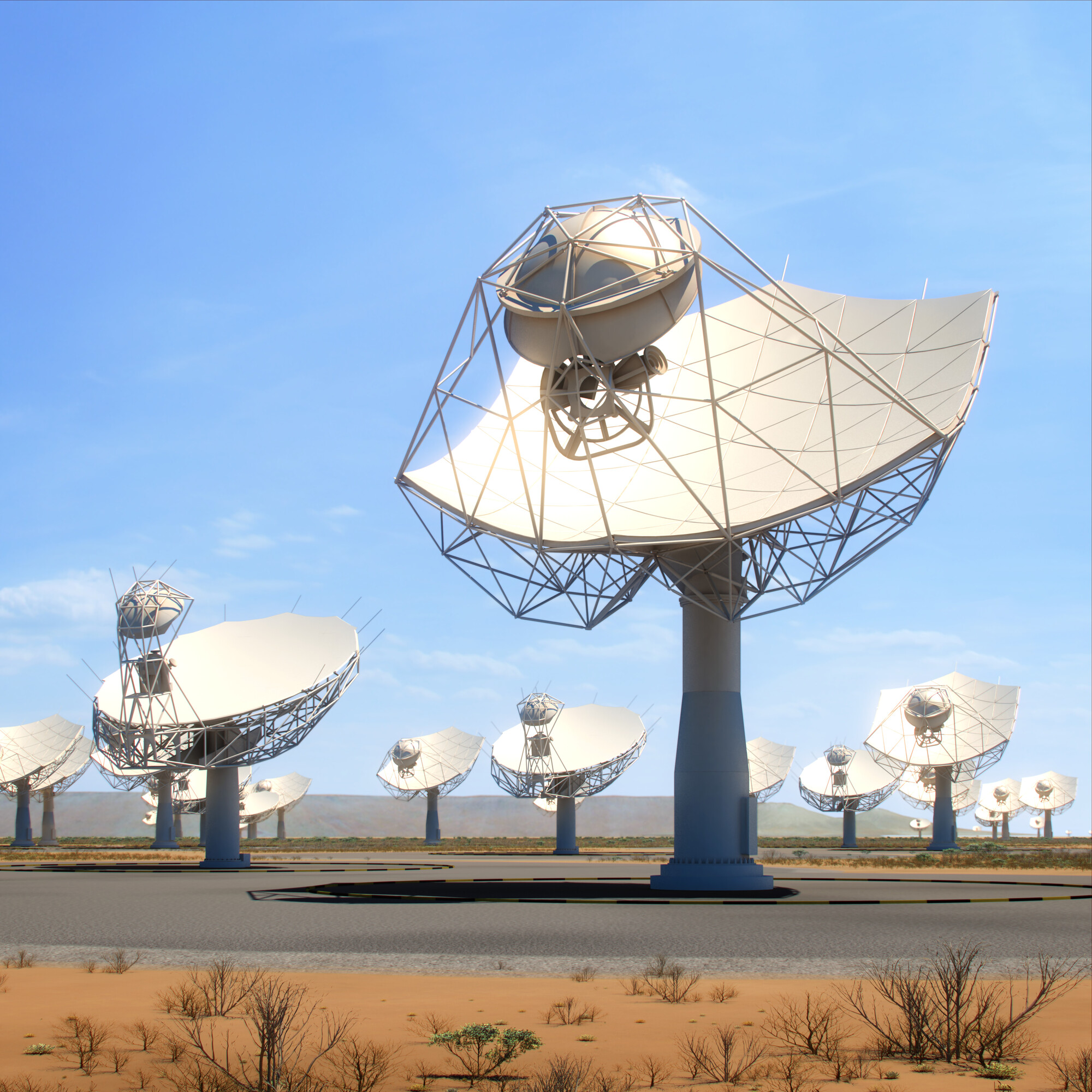

I telescopi SKA – quello a basse frequenze in una regione remota dell’Australia occidentale e il suo omologo SKA-Mid (per le frequenze medie) nella provincia del Capo Settentrionale in Sudafrica – sono schiere di antenne che osservano il cielo utilizzando una tecnica conosciuta come interferometria: saranno cioè in grado di combinare i dati catturati dalle singole antenne distribuite su ampie distanze, lavorando insieme come un unico grande telescopio.

La direttrice del telescopio SKA-Low, Sarah Pearce, sottolinea: “Arrivare a questo punto ha richiesto ingegneri, astronomi e informatici provenienti da tutto il mondo, che hanno lavorato per decenni. È straordinario vedere tutto questo lavoro concretizzarsi e darci il primo scorcio delle immagini che arriveranno da SKA-Low, promettendoci una vista dell’universo che non avevamo mai immaginato prima”.

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF