VLT E ALMA CATTURANO RAFFICHE DI VENTO RELATIVISTICO DAL QUASAR DELLA GALASSIA J0923+0402, IN PIENA ATTIVITÀ

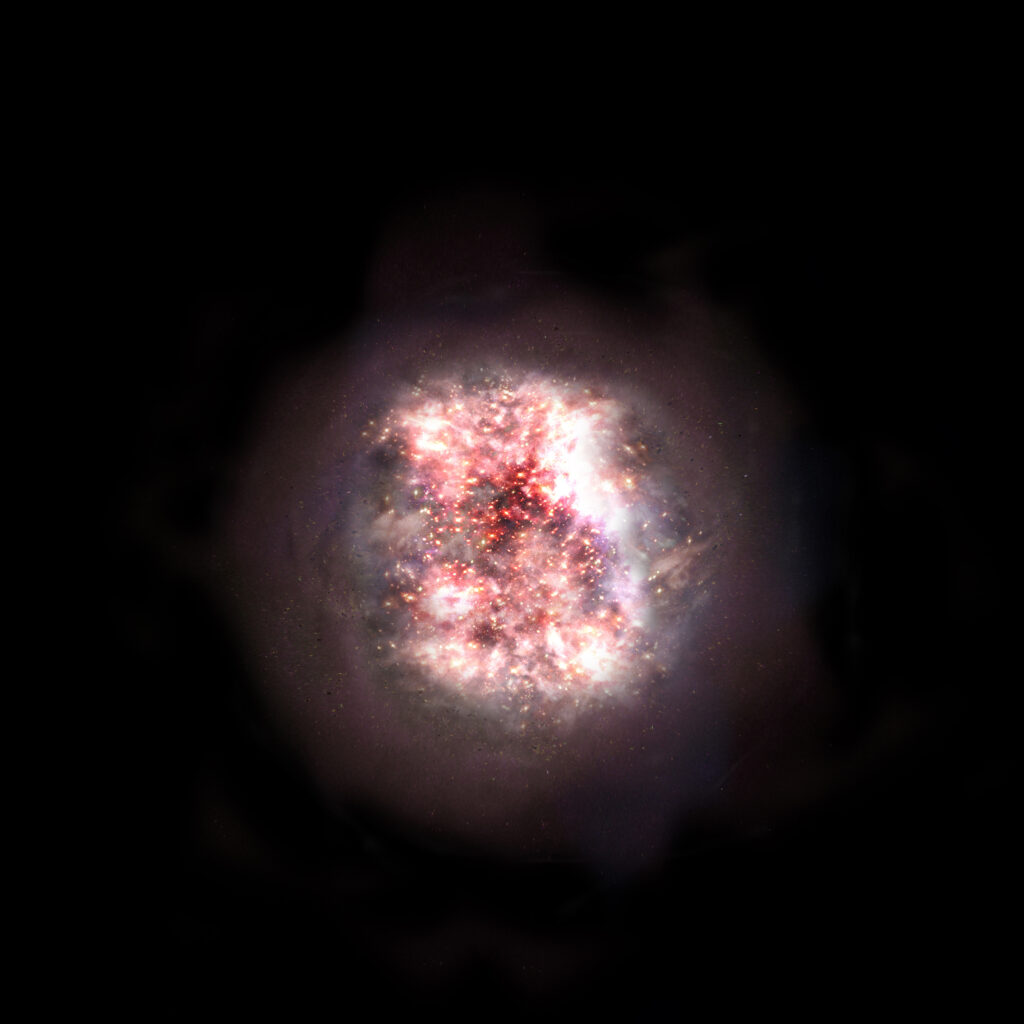

Un team di ricerca guidato dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dall’Università degli studi di Trieste ha di nuovo imbrigliato i lontanissimi ed energici venti relativistici generati da un quasar lontano ma decisamente attivo (uno dei più luminosi finora scoperti). In uno studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal viene riportata la prima osservazione a diverse lunghezze d’onda dell’interazione tra buco nero e il quasar della galassia ospite durante le fasi iniziali dell’Universo, circa 13 miliardi di anni fa. Oltre all’evidenza di una tempesta di gas generata dal buco nero, gli esperti hanno scoperto per la prima volta un alone di gas che si estende ben oltre la galassia, suggerendo la presenza di materiale espulso dalla galassia stessa tramite i venti generati dal buco nero.

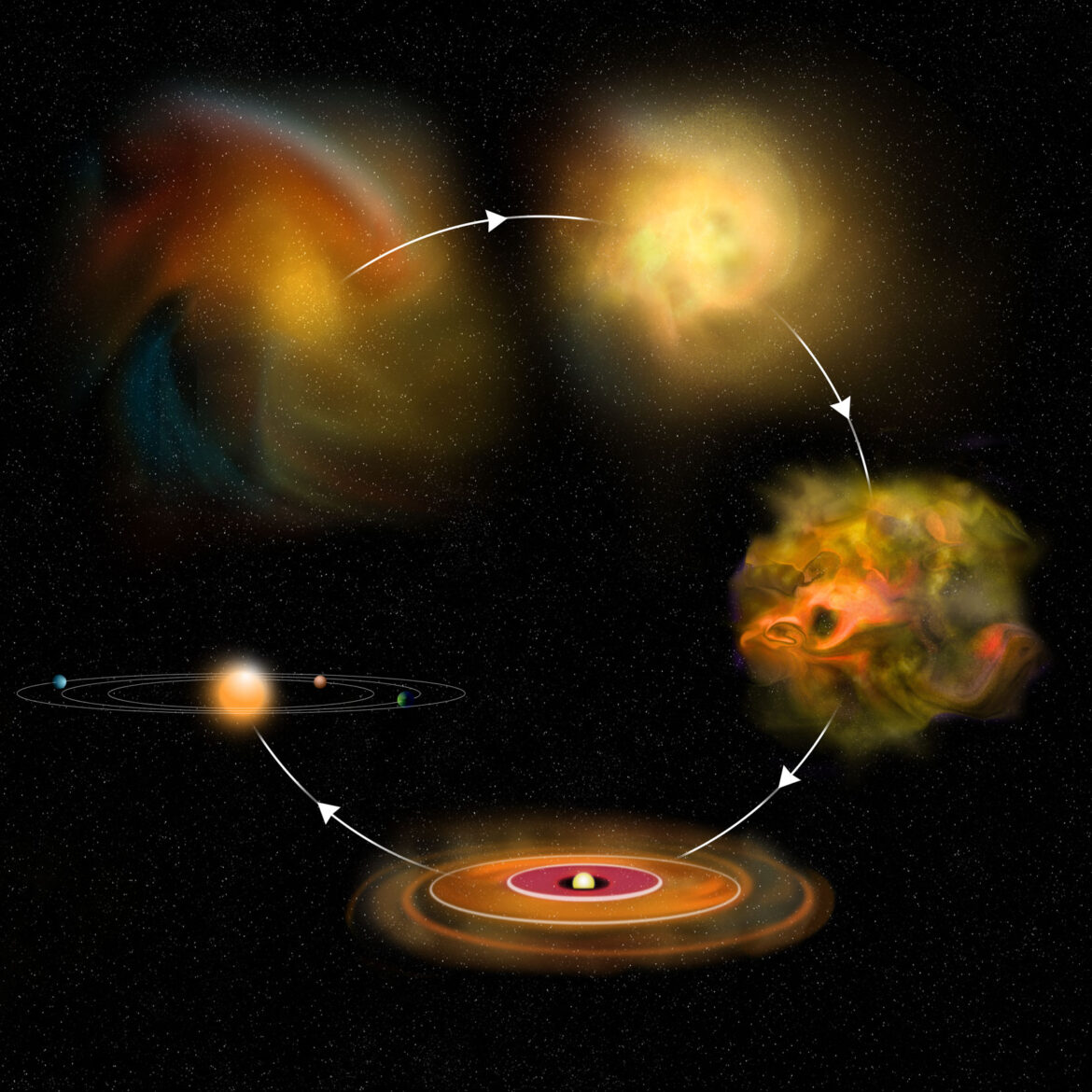

La galassia protagonista dello studio è J0923+0402, un oggetto lontanissimo da noi, per la precisione a redshift z = 6.632 (ossia la sua radiazione che osserviamo è stata emessa quando l’Universo aveva meno di un miliardo di anni) con al centro un quasar. La luce dei quasar (o quasi-stellar radio source) viene prodotta quando il materiale galattico che circonda il buco nero supermassiccio si raccoglie in un disco di accrescimento. Infatti, nell’avvicinarsi al buco nero per poi esserne inghiottita, la materia si scalda emettendo grandi quantità di radiazione brillante nella luce visibile e ultravioletta.

“L’utilizzo congiunto di osservazioni multibanda ha permesso di studiare, in un range di scale spaziali molto ampio e dalle regioni più nucleari fino al mezzo circumgalatico, il quasar più lontano con misura di vento nucleare e l’alone di gas più esteso rilevato in epoche remote (circa 50 mila anni luce)”, spiega Manuela Bischetti, prima autrice dello studio e ricercatrice presso l’INAF e l’Università degli studi di Trieste.

I dati descritti nell’articolo sono frutto della collaborazione di gruppi di ricerca che lavorano su frequenze diverse dello spettro elettromagnetico. In primis lo spettrografo X-Shooter, installato sul Very Large Telescope (VLT) dell’ESO, ha captato raffiche di materia, in gergo BAL winds (dall’inglese venti con righe di assorbimento larghe o broad absorption line), in grado di raggiungere velocità relativistiche fino a decine di migliaia di chilometri al secondo, misurandone e calcolandone le caratteristiche. Le potenti antenne cilene di ALMA (l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array sempre dell’ESO), ricevendo frequenze dai 242 ai 257 GHz provenienti dall’alba del Cosmo, sono state attivate per cercare la controparte nel gas freddo dei venti BAL e capire se si estendesse oltre la scala della galassia.

La ricercatrice sottolinea: “I BAL sono venti che si osservano nello spettro ultravioletto del quasar che, data la grande distanza da noi, osserviamo a lunghezze d’onda dell’ottico e vicino infrarosso. Per fare queste osservazioni abbiamo usato lo spettrografo X-Shooter del Very Large Telescope. Avevamo già scoperto il BAL di questo quasar due anni fa. Il problema è che non sapevamo quantificare quanto fosse energetico. Questo vento BAL è un vento di gas caldo (decine di migliaia di gradi) che si muove a decine di migliaia di km/s. Allo stesso tempo le osservazioni in banda millimetrica di ALMA ci hanno permesso di capire cosa stia succedendo nella galassia e attorno a essa andando a vedere cosa succede al gas freddo (qualche centinaio di gradi). Abbiamo trovato che il vento si estende anche sulla scala della galassia (ma ha delle velocità più basse, 500 km/s. Questa è una cosa aspettata, il vento decelera man mano che si espande), il che ci ha fatto pensare che questo mega alone di gas sia stato creato dal materiale che i venti hanno espulso dalla galassia”.

La posizione della sorgente energetica è stata poi “immortalata” dapprima dalla Hyper Suprime-Cam (HSC), una gigantesca fotocamera installata sul telescopio Subaru e sviluppata dall’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (National Astronomical Observatory of Japan – NAOJ), e – con una misura molto più accurata – dalla NIRCam, una fotocamera a raggi infrarossi installata sul telescopio spaziale James Webb (JWST delle agenzie spaziali NASA, ESA e CSA).

“Questo quasar verrà osservato nuovamente dal JWST in futuro per studiare meglio sia il vento che l’alone”, annuncia Bischetti.

La ricercatrice prosegue spiegando il perché di questa survey: “Ci siamo chiesti se l’attività del buco nero potesse avere un impatto sulle fasi iniziali di evoluzione delle galassie, e tramite quali meccanismi questo avvenga. Vincente è stata la combinazione di dati multibanda che vanno dall’ottico e vicino infrarosso – per misurare le proprietà del buco nero, e cosa avviene nel nucleo della galassia – fino alle osservazioni in banda millimetrica – per studiare cosa avviene all’interno e attorno alla galassia”. Le misure effettuate “sono di routine nell’Universo locale, ma questi risultati non erano mai stati ottenuti prima a redshift z>6”, aggiunge.

“Il nostro studio ci aiuta a capire come il gas venga espulso o catturato dalle galassie dell’Universo giovane e come i buchi neri crescono e possono avere un impatto sull’evoluzione delle galassie. Sappiamo che il fato delle galassie come la Via Lattea è strettamente legato a quello dei buchi neri, poiché questi possono generare tempeste galattiche in grado di spegnere la formazione di nuove stelle. Studiare le epoche primordiali ci permette di capire le condizioni iniziali dell’Universo che vediamo oggi”, conclude Bischetti.

Per altre informazioni:

L’articolo “Multi-phase black-hole feedback and a bright [CII] halo in a Lo-BAL quasar at z∼6.6”, di Manuela Bischetti, Hyunseop Choi, Fabrizio Fiore, Chiara Feruglio, Stefano Carniani, Valentina D’Odorico, Eduardo Bañados, Huanqing Chen, Roberto Decarli, Simona Gallerani, Julie Hlavacek-Larrondo, Samuel Lai, Karen M. Leighly, Chiara Mazzucchelli, Laurence Perreault-Levasseur, Roberta Tripodi, Fabian Walter, Feige Wang, Jinyi Yang, Maria Vittoria Zanchettin, Yongda Zhu, è stato pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal.

Testo e immagine dall’Ufficio stampa dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).