SUNSPOT DETECTIVES: IL PROGETTO DI CITIZEN SCIENCE SU ZOONIVERSE, TUTTI POSSONO DIVENTARE DETECTIVE DI MACCHIE SOLARI

Prende oggi il via sul portale web Zooniverse il progetto di citizen science “Sunspot Detectives”, curato dall’Istituto Max Planck per la ricerca sul Sistema solare (MPS) in Germania e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Gli scienziati chiedono aiuto ai cittadini per analizzare le osservazioni del Sole del XIX secolo realizzate da Angelo Secchi, con l’obiettivo di comprendere meglio la variabilità della nostra stella nel corso dei secoli.

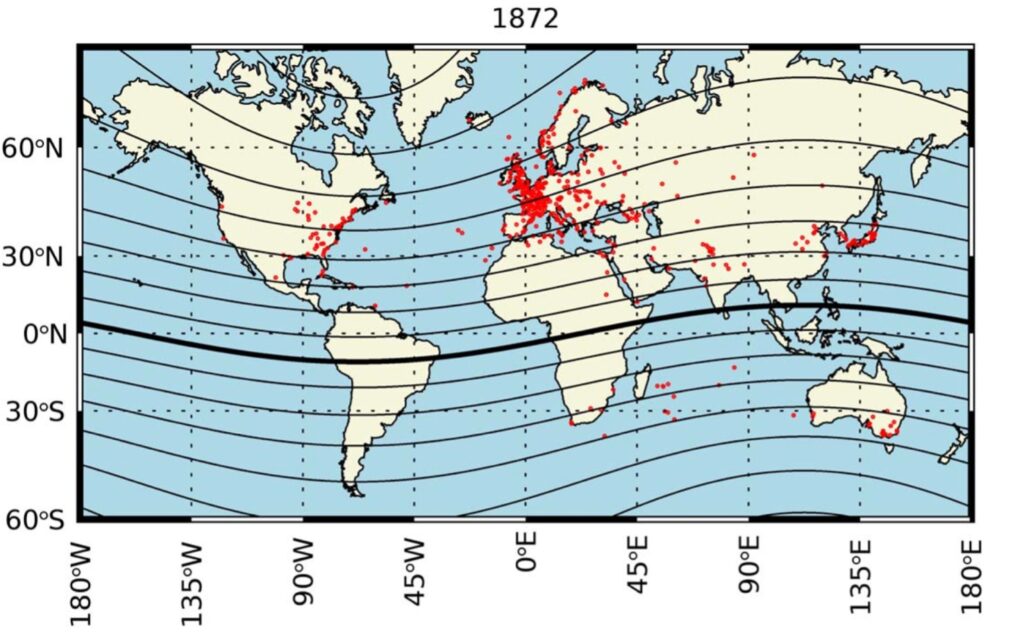

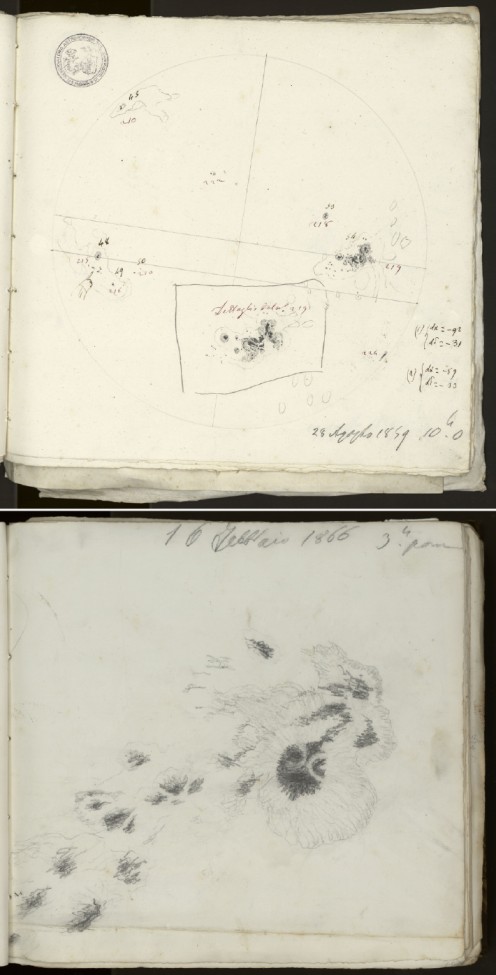

Migliaia e migliaia di macchie solari studiate nella seconda metà del XIX secolo, registrate nei disegni prodotti dalle osservazioni del Sole effettuate in quel periodo, sono ancora in attesa di qualcuno che possa analizzarle alla luce delle conoscenze attuali per ottenere nuovi risultati scientifici utili a capire come varia l’attività del Sole, la nostra stella nel corso degli anni. Ma ora ciascuno di noi ha la possibilità di farlo e dare il suo prezioso contributo alla ricerca, senza la necessità di avere specifiche competenze in astronomia o astrofisica. Prende il via oggi sulla piattaforma di citizen science zooniverse.org il progetto “Sunspot Detectives” – letteralmente “investigatori delle macchie solari”, promosso dall’Istituto Max Planck per la ricerca sul sistema solare (MPS) in Germania e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in Italia. Chiunque voglia cimentarsi, può dedicare del tempo per esaminare i disegni prodotti dalle osservazioni giornaliere del Sole effettuate dal gesuita scienziato Angelo Secchi e dai suoi collaboratori tra il 1853 e il 1878, conservati in una collezione di documenti di archivio di eccezionale valore. La raccolta contiene probabilmente l’insieme più completo di dati delle macchie solari del XIX secolo. Tali dati storici ci permettono di conoscere quanto è stata attiva nel passato la nostra stella e cosa potrebbe riservarci in futuro.

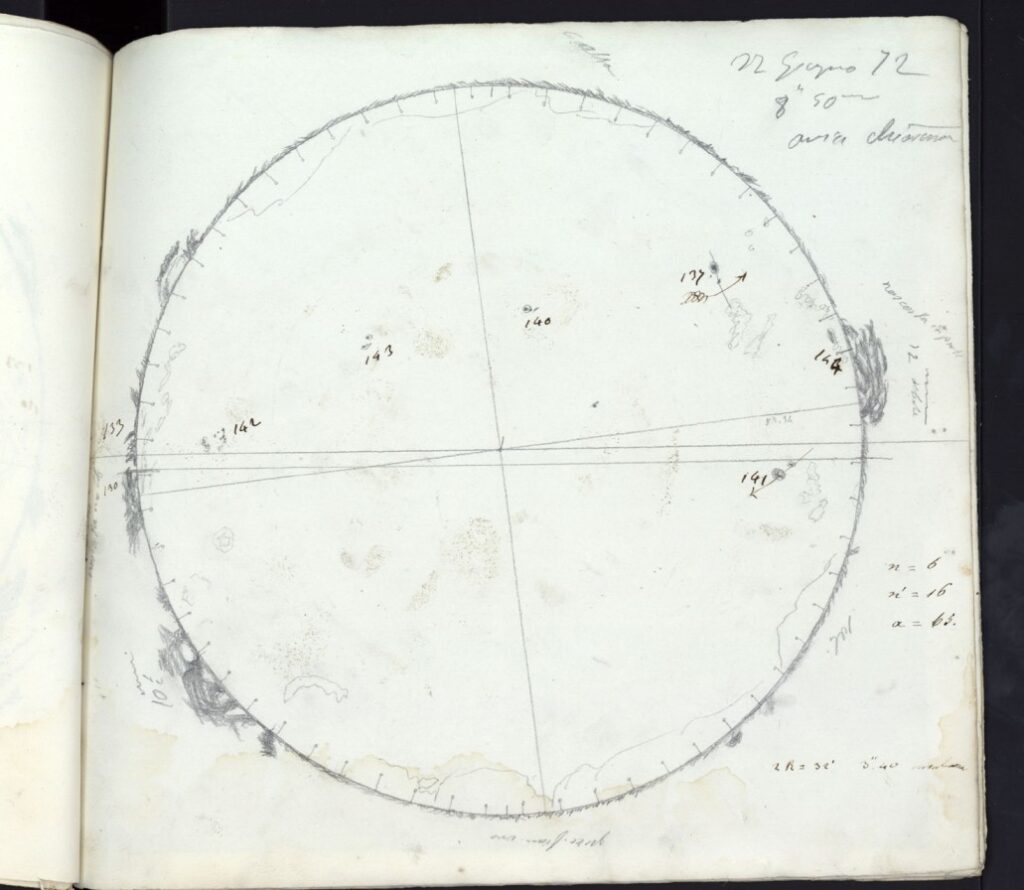

Nella seconda metà del XIX secolo fu creata a Roma una raccolta unica di dati del Sole. Per più di tre decenni il gesuita, sacerdote, astronomo ed eminente scienziato Angelo Secchi, con l’aiuto di alcuni collaboratori e assistenti, studiò al telescopio ogni giorno l’aspetto della nostra stella, riportando i risultati delle osservazioni in disegni realizzati a matita su fogli di carta. Con linee sottili vennero registrate la dimensione, la forma e la posizione di tutte le macchie solari che riuscivano a distinguere con l’aiuto dei loro telescopi installati all’osservatorio del Collegio Romano, realizzato pochi anni prima sul tetto della chiesa di Sant’Ignazio, nel centro di Roma. Gli oltre 5.400 disegni appartenenti all’Istituto Nazionale di Astrofisica conservati presso l’Osservatorio Astronomico di Roma sono stati recentemente digitalizzati e possono ora essere analizzati alla luce delle conoscenze attuali per nuovi studi. La digitalizzazione dei disegni è avvenuta nell’ambito di un vasto programma di attività dell’INAF volto a preservare il suo patrimonio storico, archivistico e culturale, in parte supportato con fondi delle donazioni del 5 per mille. Oltre alla conservazione, le immagini ottenute permettono anche la fruizione sistematica di quelle osservazioni nell’ambito della ricerca moderna. Per analizzare l’enorme quantità di informazioni contenute nelle immagini ottenute dai disegni, i ricercatori del MPS e di INAF chiedono il prezioso aiuto dei cittadini attraverso il portale Zooniverse. Si tratta infatti di passare al setaccio oltre 15.000 immagini estratte dai disegni delle osservazioni del Sole effettuate da Secchi e dai suoi collaboratori e contare il numero di macchie presenti, talvolta collocate in regioni ampie e complesse oppure in regioni molto piccole, a gruppi o isolate. Le immagini saranno accessibili sulla piattaforma per un anno.

Il Sole nel passato

“Quando guardiamo il Sole oggi, abbiamo una sua istantanea, una piccola parte della sua vita iniziata 4,6 miliardi di anni fa”, spiega Theodosios Chatzistergos, ricercatore MPS e associato INAF, che ha ideato il progetto Zooniverse “Sunspot Detectives”. “Solo uno sguardo nel passato del Sole può aiutarci a valutare quale comportamento può avere la nostra stella e cosa possiamo aspettarci da lei in futuro”, aggiunge.

Il Sole segue cicli di attività della durata di circa 11 anni, alternando fasi di attività più debole e più forte. A tali cicli si sovrappongono variazioni dell’attività solare anche su scale temporali significativamente più lunghe del ciclo undecennale. Durante le sue fasi attive, il Sole è una vera fucina di fenomeni tanto spettacolari quanto energetici: le eruzioni di particelle e radiazioni si fanno frequenti, il vento solare – ovvero il flusso costante di particelle cariche provenienti dal Sole – “soffia” con particolare forza. Ma il segnale più appariscente di questa attività è dato dalla grande presenza di macchie solari, regioni magnetiche scure che appaiono sul disco della nostra stella spesso raccolte in gruppi, che insieme ad altre regioni magnetiche possono occupare una frazione significativa della superficie della stella. Nelle fasi tranquille, al contrario, non si verificano fenomeni eruttivi e le macchie appaiono raramente o sono del tutto assenti.

Le macchie solari svolgono un ruolo centrale nella “ricerca del Sole del passato”. Poiché possono essere osservate anche con telescopi di piccole dimensioni, esistono registrazioni del numero e dell’evoluzione delle macchie solari che sono state studiate regolarmente da più di quattro secoli.

“Il numero di macchie solari è la misura storica più importante dell’attività del Sole nell’era moderna, perché è l’unica misura diretta di cui disponiamo dell’attività della nostra stella negli ultimi quattro secoli”, afferma Chatzistergos. “Questa informazione ci permette di ricostruire il comportamento del Sole nei secoli passati e di confrontarlo con lo stato attuale”, aggiunge.

Un Sole, molti osservatori

Per conoscere la storia dell’attività del Sole è fondamentale poter disporre di dati osservativi precisi del numero delle macchie solari apparse nel tempo. A tale scopo, i disegni prodotti al Collegio Romano da Angelo Secchi tra il 1853 e il 1878 promettono di essere particolarmente utili.

La maggior parte delle altre serie di osservazioni dello stesso secolo, effettuate ad esempio a Dessau, Palermo, Potsdam o Surrey, coprono periodi più brevi, sono meno dettagliate o contengono solo il numero delle regioni viste riassunto in tabelle.

“I disegni prodotti da Secchi e collaboratori contengono molti dettagli delle macchie solari e delle altre regioni quiete e magnetiche presenti sulla superficie del Sole in quel periodo” spiega Ilaria Ermolli, ricercatrice INAF. “Infatti, oltre alle informazioni sulla posizione e l’area delle le macchie e dei pori (regioni di macchia senza zone di penombra), molti disegni riportano anche dati delle regioni facolari, dei getti e delle protuberanze osservate insieme alle macchie e ai pori, e informazioni sull’evoluzione delle regioni esaminate. Alcune annotazioni a lato dei disegni documentano inoltre eventi storici e naturali, come ad esempio gli scontri in atto nel giorno della Breccia di Porta Pia che portò alla presa di Roma, e l’osservazione di spettacolari aurore boreali e tempeste geomagnetiche”, aggiunge Ermolli.

Il tesoro di informazioni scientifiche conservato nei disegni è enorme, come enorme è l’impresa necessaria per analizzarli, e non solo per il gran numero di disegni della collezione con migliaia di immagini dell’intero disco solare. I disegni realizzati da Secchi e dai suoi collaboratori mostrano infatti anche i segni del tempo: macchie di inchiostro o altro materiale e annotazioni di vario genere rendono difficile talvolta l’identificazione delle macchie. Inoltre, i vari osservatori che hanno realizzato i disegni – se ne possono riconoscere almeno cinque oltre a Secchi – raffigurarono le macchie in modo diverso. In particolare, Secchi era solito rappresentare le macchie esaminate in modo piuttosto schematico, mentre alcuni dei suoi collaboratori mostrarono maggiore attenzione (e forse anche maggior talento artistico) nel riportare i dettagli delle regioni osservate. Utilizzando sottili tratti di matita, hanno tracciato con grande dettaglio sulla carta la struttura fine di ogni regione.

I tentativi di automatizzare questo riconoscimento con l’applicazione di tecniche avanzate di analisi di immagini e machine learning finora non hanno prodotto risultati soddisfacenti, a causa dell’estrema varietà del contenuto dei disegni della collezione. Per questo motivo è nata l’idea di chiedere aiuto a ciascuno di noi con il progetto “Sunspot Detectives”:

“Riconoscere tutte le macchie solari presenti nei disegni della collezione richiede uno sguardo attento e, soprattutto, degli esseri umani”, conclude Chatzistergos.

Per ulteriori informazioni:

La pagina web del progetto “Sunspot Detectives”: https://www.zooniverse.org/projects/teolixx/sunspot-detectives

Testo dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)