GRANDE GENOMA, PICCOLI SPERMATOZOI: Un gruppo di ricercatori dell’Università di Padova ha analizzato la dimensione degli spermatozoi in 1.400 specie di tetrapodi

Nonostante le differenze di dimensioni corporee – da frazioni di grammo a molte tonnellate – che si osserva nei tetrapodi, vertebrati con quattro arti che comprendono anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, la dimensione delle cellule che li compongono varia generalmente molto meno. Con un’eccezione: quella degli spermatozoi che, sebbene svolgano tutti la medesima funzione di trasporto del genoma paterno all’interno dell’uovo, possono misurare da pochi micron a oltre 3 mm.

L’interesse nel comprendere queste differenze da un punto di vista evolutivo è aumentato negli ultimi due decenni circa, ma le metodologie statistiche applicate non permettevano di investigarlo ad una scala tassonomica ed evolutiva ampia; questo è stato poi possibile solo grazie all’abbondante disponibilità di dati riguardanti determinate specie e allo sviluppo di nuove metodologie soprattutto per il controllo filogenetico.

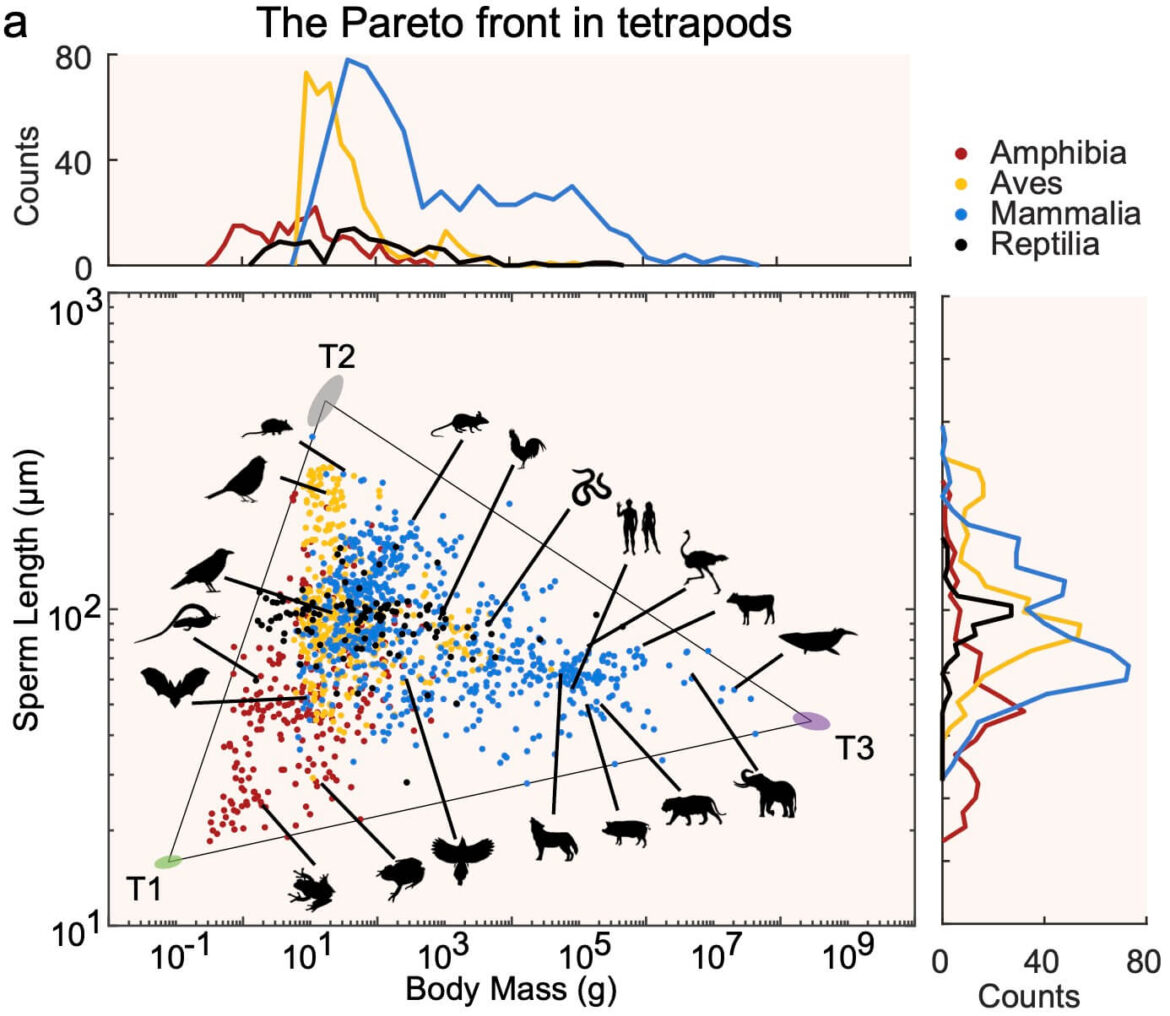

Utilizzando un approccio innovativo per questo tipo di studi – la multi-ottimizzazione di Pareto –, un gruppo di ricercatori del dipartimento di Fisica dell’Università di Padova diretto da Amos Maritan e composto da Flavio Seno e Loren Koçillari, esperti di fisica statistica, e un gruppo di biologi evoluzionisti del dipartimento di Biologia composto da Maria Berica Rasotto, Silvia Cattelan e Andrea Pilastro, sono riusciti per la prima volta a esplorare come si è evoluta la dimensione degli spermatozoi in relazione alla massa corporea nei tetrapodi basandosi sull’analisi di quasi 1.400 specie tra cui rane, piccoli uccelli come il luí, piccoli mammiferi come il toporagno e alcuni pipistrelli, ma anche il capodoglio, l’elefante, la giraffa, l’orso e l’uomo stesso.

Lo studio dal titolo “Tetrapod sperm length evolution in relation to body mass is shaped by multiple trade-offs” e pubblicato sulla rivista Nature Communications dimostra che l’evoluzione della lunghezza degli spermatozoi (o spermi) nei tetrapodi, negli ultimi 350 milioni di anni, è stata influenzata dagli stessi vincoli in gruppi di animali molto diversi per fisiologia (omeotermi, come uccelli e mammiferi, ed eterotermi, come rettili e anfibi), biologia riproduttiva (fecondazione interna o esterna), e relazioni filogenetiche, suggerendo che per tutti valgano le medesime costrizioni evolutive.

I ricercatori hanno inoltre dimostrato che i fattori associati all’evoluzione di spermatozoi “giganti” nei tetrapodi sono in parte legati, come prevedibile, alle strategie riproduttive – ad esempio il grado di competizione spermatica (quando una femmina si accoppia con molti maschi e gli spermi rivali entrano in competizione per fecondare le uova disponibili) e il numero di uova da fecondare –, ma anche, sorprendentemente, alle dimensioni del genoma, un aspetto finora quasi inesplorato.

Se l’aspettativa iniziale era, infatti, trovare una proporzione diretta tra la dimensione del genoma e quella degli spermatozoi, lo studio dimostra esattamente il contrario: le specie con spermi lunghi hanno un genoma più piccolo rispetto alle specie con spermi più corti.

«I tratti riproduttivi sono spesso difficili da studiare in quanto influenzati da tantissimi fattori diversi»,

spiega Silvia Cattelan, corresponding author dello studio e, al tempo della ricerca, postdoc al dipartimento di Biologia dell’Università di Padova.

«Il concetto di ottimalità di Pareto e il metodo statistico che abbiamo usato in questo studio ci hanno aiutato a sbrogliare questa matassa, permettendoci di dimostrare come la lunghezza degli spermatozoi sia associata in maniera complessa e non lineare alla massa corporea delle specie e quali siano stati i fattori che hanno principalmente influenzato l’evoluzione della lunghezza degli spermatozoi nei tetrapodi. Con questo risultato speriamo di stimolare ricerche future al fine di indagare, per esempio, se l’evoluzione di un genoma grande possa essere stato limitato in specie ad alta competizione spermatica».

«Questo studio apre nuove prospettive nella comprensione di uno dei fenomeni più affascinanti ed enigmatici della biodiversità animale, ossia quello dell’enorme variabilità interspecifica della dimensione dei gameti maschili in questo importante gruppo di vertebrati» concludono Maria Berica Rasotto e Andrea Pilastro, biologi evoluzionisti dell’Ateneo e membri, col collega Maritan, del National Biodiversity Future Center.

Link alla ricerca: https://www.nature.com/articles/s41467-024-50391-0

Titolo: Tetrapod sperm length evolution in relation to body mass is shaped by multiple trade-offs – Nature Communications – 2024

Autori: Loren Koçillari, Silvia Cattelan, Maria Berica Rasotto, Flavio Seno, Amos Maritan e Andrea Pilastro

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa dell’Università di Padova