Zanzare: le loro storie d’amore per combattere la malaria

Dall’accoppiamento delle zanzare, nuove strategie per ridurre la diffusione della pericolosa infezione da malaria. Lo evidenzia uno studio di Cnr-Isc e Sapienza in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, ora pubblicato su Scientific Reports.

Osservare delle zanzare che si accoppiano può sembrare un’attività particolarmente bizzarra, ma che si sta rivelando essenziale nello sviluppo di nuove strategie di lotta contro la malaria. Le femmine di Anopheles gambiae sono vettori di trasmissione del plasmodio della malaria, che ogni anno è responsabile di centinaia di migliaia di decessi. Le tecniche sviluppate negli ultimi anni per contrastare questa malattia si basano su un principio molto semplice: meno zanzare, meno vettori di trasmissione, meno decessi. L’uso di zanzariere impregnate di insetticidi si è rivelato molto efficace negli ultimi 20 anni. Ma questo non basta. Le zanzare hanno sviluppato resistenze agli insetticidi, per cui, dopo una iniziale riduzione, il numero dei contagi annuali è ora in salita.

L’imperativo scientifico è quindi di identificare nuove strategie, da utilizzare in associazione con i metodi di controllo attualmente in uso. Attraverso un approccio “gene drive”, si cerca di sfruttare l’accoppiamento delle zanzare per diffondere modificazioni genetiche che rendano le zanzare sterili o incapaci di trasmettere il parassita della malaria.

“Per valutare l’efficacia di queste tecniche innovative è necessario conoscere approfonditamente il meccanismo dell’accoppiamento”, spiega la Prof.ssa Roberta Spaccapelo, dell’Università degli Studi di Perugia, “sappiamo che questi insetti si accoppiano in volo e che i maschi si associano in gruppi, sciami di centinaia di individui, per essere più visibili e attrattivi alle femmine. Ma non ne sappiamo molto di più. Sono le femmine che entrano nello sciame a scegliere con quale maschio accoppiarsi? Come avviene la scelta? Ci sono delle caratteristiche che rendono alcuni maschi più attrattivi di altri?”

L’articolo “Characterization of lab-based swarms of Anopheles gambiae mosquitoes using 3D-video tracking” appena pubblicato su Scientific Reports, nato da una collaborazione fortemente interdisciplinare tra il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Perugia, il gruppo CoBBS (Collective Behavior in Biological Systems – www.cobbs.it) del Dipartimento di Fisica della Sapienza Università di Roma e dell’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR, muove i primi passi per cercare di rispondere a questi interrogativi.

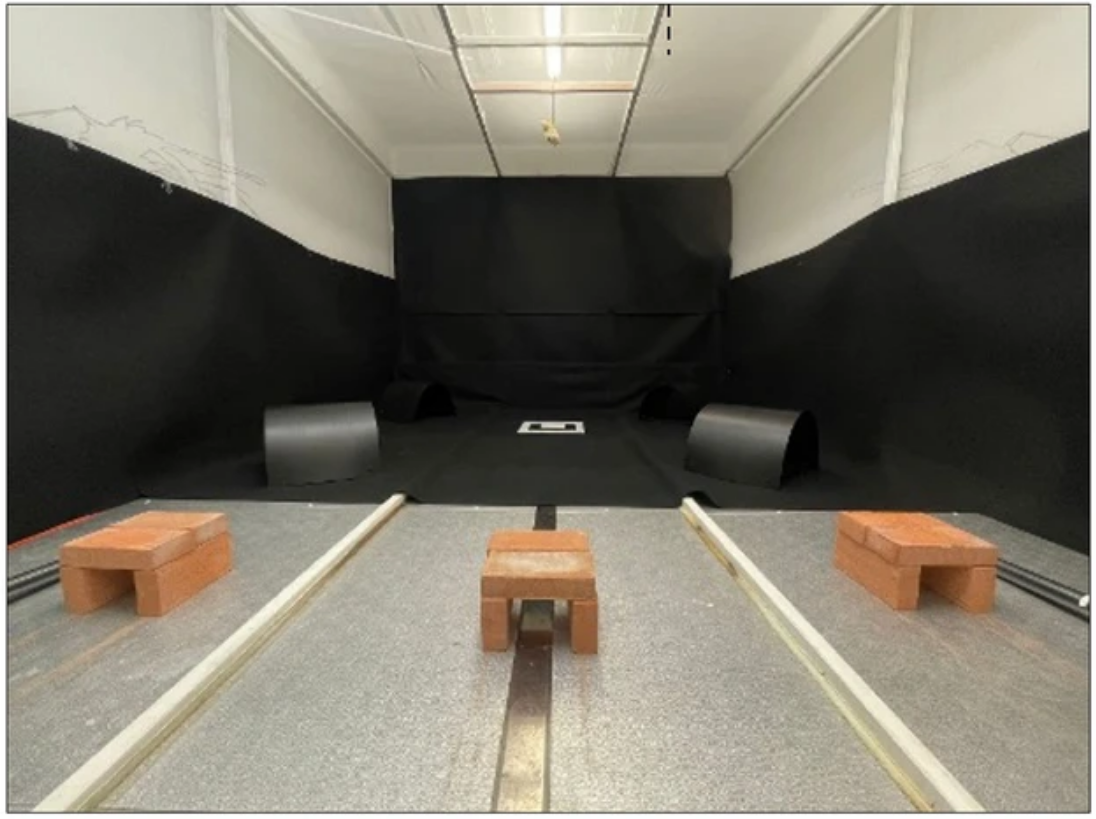

“Riprodurre sciami di Anopheles nell’ambiente controllato del laboratorio è stato un compito molto complicato. Abbiamo scelto di studiare questi sciami in gabbie molto grandi, per poter analizzare la dinamica di volo delle zanzare evitando potenziali effetti sul comportamento dovuti allo spazio confinato di gabbie piccole”, dice la Prof.ssa Irene Giardina della Sapienza.

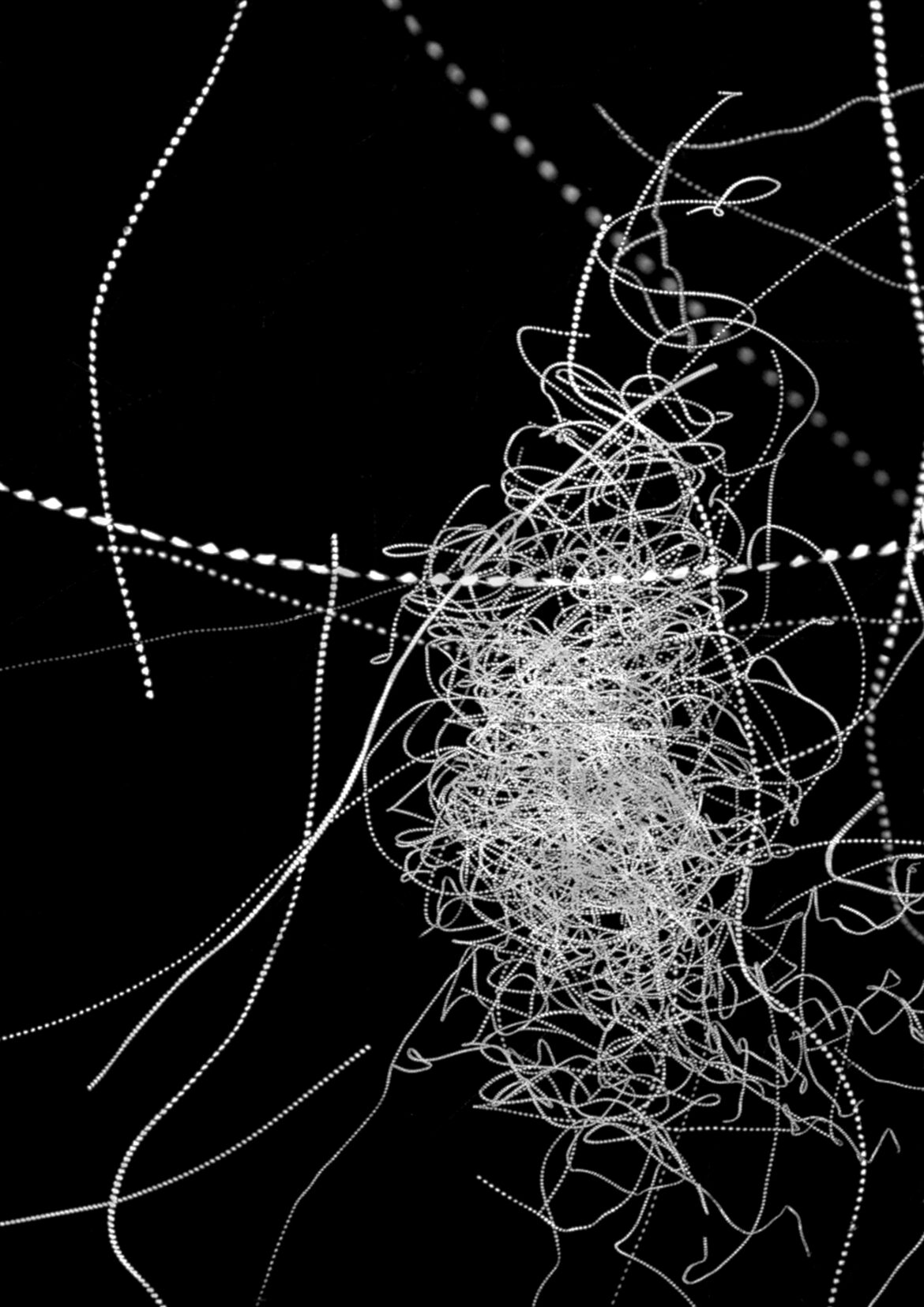

“Abbiamo ripreso sciami di centinaia di zanzare con un sistema stereometrico di telecamere, che ci permette di ricostruire nello spazio tridimensionale le traiettorie di ogni singola zanzara nel gruppo. L’analisi di questi dati ci ha permesso di verificare che gli sciami ricreati in laboratorio hanno caratteristiche compatibili con quelle di sciami osservati in ambiente naturale“, spiega Stefania Melillo, ricercatrice dell’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR. “La novità più importante presentata nell’articolo è che siamo riusciti a documentare vari eventi di accoppiamento: coppie di zanzare che volano insieme per un periodo di tempo che arriva anche a 15 secondi. Ma la cosa più stupefacente è sicuramente aver osservato e documentato la competizione nell’accoppiamento. Più maschi che competono per accoppiarsi nello stesso momento con la stessa femmina.”

L’articolo rappresenta, quindi, il primo passo verso la comprensione della dinamica di accoppiamento nelle zanzare e costituisce un importante punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale, per valutare l’efficacia delle nuove tecnologie per ridurre la popolazione di insetti così pericolosi per l’uomo.

Dall’accoppiamento delle zanzare, nuove strategie per combattere la malaria. Gallery

Ulteriori sviluppi di questo studio, sia dal punto di vista sperimentale che modellistico, sono tema del progetto dal titolo: Demystifying mosquito sex: unraveling MOsquito SWARMs with lab-based 3D video tracking (acronimo: MoSwarm), presentato congiuntamente dall’Università di Perugia e il CNR, appena finanziato dal MUR nell’ambito dei progetti PRIN 2022.

Riferimenti:

Characterization of lab‐based swarms of Anopheles gambiae mosquitoes using 3D‐video tracking – Andrea Cavagna, Irene Giardina, Michela Anna Gucciardino, Gloria Iacomelli, Max Lombardi, Stefania Melillo, Giulia Monacchia, Leonardo Parisi, Matthew J. Peirce & Roberta Spaccapelo – Scientific Reports https://doi.org/10.1038/s41598-023-34842-0

Testo, video e foto dal Settore Ufficio stampa e comunicazione Sapienza Università di Roma