DUE STUDI ATTORNO AGLI AMMASSI GLOBULARI DELLE GALASSIE NGC 3640, NGC 3641, NGC 5018

Nelle osservazioni di gruppi di galassie realizzate con il telescopio italiano VST in Cile, tra cui una nuova immagine del gruppo dominato dalla galassia NGC 3640, gli ammassi globulari tracciano la storia e le dinamiche galattiche. Scoperte anche 17 nuove galassie nane nel gruppo.

Gli ammassi globulari non sono solo semplici agglomerati di stelle: sono vere e proprie macchine del tempo cosmiche che permettono di tuffarsi nella storia di formazione ed evoluzione delle galassie. Con centinaia di migliaia di stelle raccolte in un unico sistema, questi antichissimi agglomerati stellari raccontano storie segrete di fusioni galattiche e di eventi cosmici che hanno scolpito l’Universo come lo conosciamo oggi. Lo ribadiscono le immagini dei gruppi di galassie NGC 3640 e NGC 5018, realizzate con il telescopio italiano VST (VLT Survey Telescope) in Cile e analizzate in due studi guidati da giovani dottorandi dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), pubblicati recentemente su Astronomy & Astrophysics.

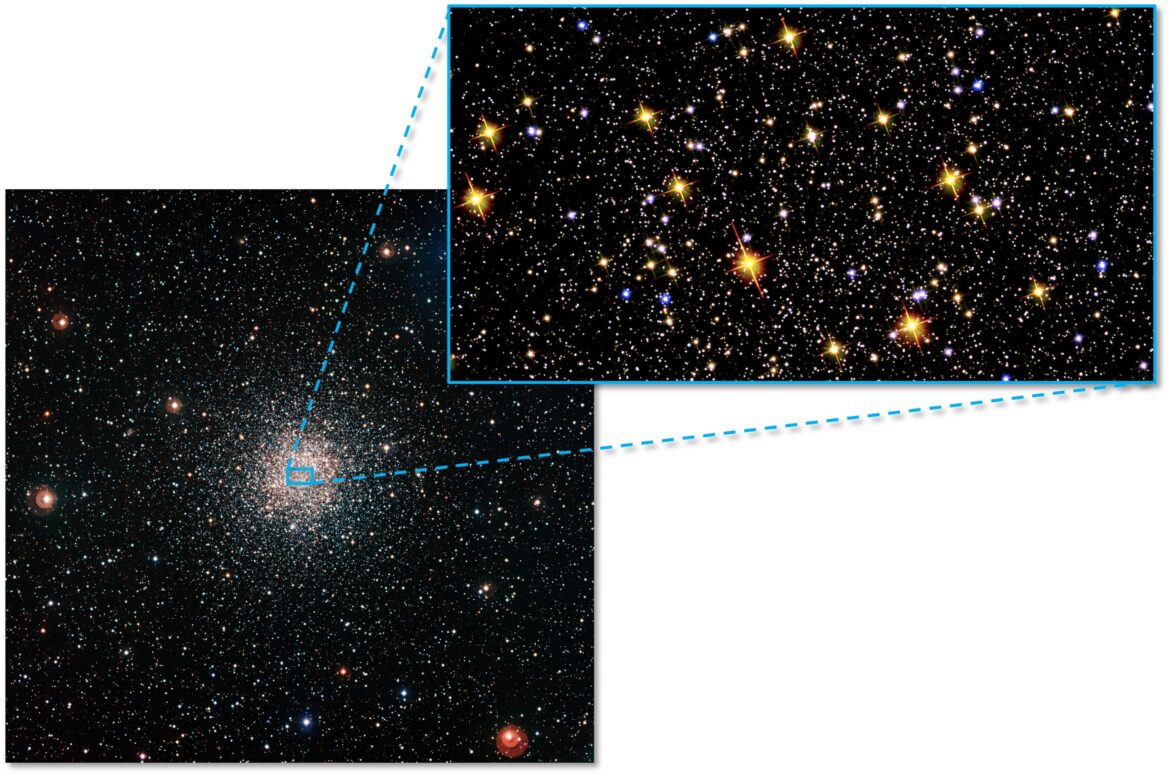

Uno dei due lavori si focalizza sul gruppo di galassie NGC 3640, dominato dall’omonima galassia ellittica, a circa 88 milioni di anni luce da noi. Si tratta di una galassia dalla forma curiosa e perturbata, che reca i segni di passate interazioni con le vicine galassie. La nuova immagine ottenuta con il VST e pubblicata oggi svela per la prima volta la distribuzione degli ammassi globulari nella regione, visibili come puntini luminosi nei pressi delle galassie: questi non si limitano a orbitare intorno alle singole galassie, ma si estendono anche nello spazio intergalattico. La loro disposizione è il risultato di una lunga storia di interazioni e fusioni galattiche che hanno “strappato via” non solo singole stelle ma anche interi ammassi stellari dai loro sistemi originali.

“Il nostro studio offre una comprensione più approfondita dell’evoluzione e delle interazioni delle galassie nel corso della loro storia, arricchendo le conoscenze sui processi fondamentali che hanno modellato l’universo”, spiega Marco Mirabile, dottorando presso il Gran Sasso Science Institute (GSSI) con una borsa supportata da INAF d’Abruzzo e primo autore di uno dei due articoli. “Abbiamo studiato per la prima volta le proprietà degli ammassi globulari delle galassie NGC 3640 e NGC 3641 utilizzando immagini a grande campo e multi-banda, identificando un possibile nuovo modello di interazione tra le due galassie e scoprendo inoltre 17 nuove galassie nane che non erano note precedentemente in questo campo”.

Gli ammassi globulari analizzati nel lavoro, contrariamente alle aspettative, mostrano la loro massima concentrazione non intorno a NGC 3640, la galassia più massiccia del gruppo, ma intorno alla sua vicina, NGC 3641, che spicca nella metà inferiore dell’immagine. La distribuzione degli ammassi risulta peraltro allineata con la cosiddetta luce intragruppo (in inglese: intra-group light, IGL). Si tratta di una luminosità diffusa dovuta a stelle che sono state sottratte alle varie galassie durante fenomeni di merging, già studiata in questo sistema proprio grazie ai dati del VST in un lavoro guidato dalla ricercatrice INAF Rossella Ragusa nel 2023. Tutti questi indizi suggeriscono che la fusione tra queste due galassie sia ancora in corso.

Il secondo studio si concentra invece sul gruppo di galassie NGC 5018, anch’esso dominato dalla galassia ellittica che porta lo stesso nome e che si trova a circa 120 milioni di anni luce da noi. Anche NGC 5018 è ricca di segni di interazioni cosmiche: concentrazioni di stelle disposte in forma di gusci concentrici, code mareali e flussi di gas. Nelle immagini del VST, già studiate sin dal 2018, è stato ora possibile identificare, per la prima volta, una popolazione di ammassi globulari distribuita, anche in questo caso, lungo la luce intragruppo: questo evidenzia come la mutua gravità delle galassie abbia scolpito il sistema durante passate fusioni e interazioni.

“Il nostro studio suggerisce che le interazioni gravitazionali tra le galassie del gruppo NGC 5018 abbiano disperso gli ammassi globulari lungo l’asse di interazione”, nota il Pratik Lonare, dottorando presso l’Università di Roma Tor Vergata con una borsa supportata da INAF d’Abruzzo e primo autore del secondo articolo. “Questa ricerca dimostra che gli ammassi globulari non sono solo fossili della formazione iniziale delle galassie, ma vengono rimodellati dinamicamente da interazioni, fusioni e processi di accrescimento nel tempo”.

Inoltre, il team ha individuato una possibile nuova galassia nana ultra-diffusa (in inglese: ultra-diffuse galaxy, UDG) mai osservata prima in questo gruppo galattico.

I due nuovi lavori fanno parte del progetto VEGAS-SSS (VST Early-type GAlaxy Survey – Small Stellar Systems), un censimento di galassie guidato dall’INAF con il VST dedicato ai sistemi stellari più piccoli delle galassie, come ammassi globulari e galassie nane, per esplorare i processi di formazione galattica su scale cosmiche. Il telescopio VST, gestito da INAF presso l’Osservatorio ESO di Paranal, è lo strumento ideale per questo tipo di studi grazie al suo grande campo di vista di un grado quadrato, pari a circa quattro volte l’area della luna piena nel cielo. Questo permette di osservare in dettaglio non solo le galassie ma anche l’ambiente circostante, spianando la strada a progetti futuri come l’Osservatorio Vera C. Rubin, che sarà inaugurato prossimamente, sempre in Cile, per realizzare survey astronomiche con un campo di vista ancora più grande.

Per ulteriori informazioni:

Gli articoli “VEGAS-SSS: Tracing Globular Cluster Populations in the Interacting NGC 3640 Galaxy Group“, di Marco Mirabile, Michele Cantiello, Pratik Lonare, Rossella Ragusa, Maurizio Paolillo, Nandini Hazra, Antonio La Marca, Enrichetta Iodice, Marilena Spavone, Steffen Mieske, Marina Rejkuba, Michael Hilker, Gabriele Riccio, Rebecca A. Habas, Enzo Brocato, Pietro Schipani, Aniello Grado e Luca Limatola, e “VEGAS-SSS: An intra-group component in the globular cluster system of NGC 5018 group of galaxies using VST data“, di Pratik Lonare, Michele Cantiello, Marco Mirabile, Marilena Spavone, Marina Rejkuba, Michael Hilker, Rebecca Habas, Enrichetta Iodice, Nandini Hazra e Gabriele Riccio sono stati pubblicati sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

17 febbraio 2025

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Istituto Nazionale di Astrofisica – INAF.