LA PRIMA ANALISI 3D SULLA FORMAZIONE ED EVOLUZIONE DEGLI AMMASSI GLOBULARI

Uno studio pubblicato oggi sulla rivista Astronomy & Astrophysics apre nuove prospettive sulla nostra comprensione della formazione ed evoluzione dinamica delle popolazioni stellari multiple negli ammassi globulari, agglomerati di stelle di forma sferica, molto compatti, formati tipicamente da 1-2 milioni di stelle. Un gruppo di ricercatori, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dell’Università degli Studi di Bologna e dell’Università dell’Indiana negli USA, ha infatti condotto la prima analisi cinematica 3D (tridimensionale) delle popolazioni stellari multiple per un campione rappresentativo di 16 ammassi globulari nella nostra Galassia, fornendo una descrizione osservativa pionieristica del modo in cui le stelle si muovono al loro interno e della loro evoluzione dall’epoca di formazione fino allo stato presente.

Emanuele Dalessandro, ricercatore presso l’INAF di Bologna, primo autore dell’articolo e coordinatore del gruppo di lavoro spiega:

“La comprensione dei processi fisici alla base della formazione ed evoluzione iniziale degli ammassi globulari è una delle più affascinanti e discusse domande astrofisiche degli ultimi 20-25 anni. I risultati del nostro studio forniscono la prima evidenza concreta che gli ammassi globulari si siano generati attraverso molteplici eventi di formazione stellare e pongono vincoli fondamentali sul percorso dinamico seguito dagli ammassi nel corso della loro evoluzione. Questi risultati sono stati possibili grazie a un approccio multi-diagnostico e alla combinazione di osservazioni e simulazioni dinamiche allo stato dell’arte”.

Lo studio evidenzia che le differenze cinematiche tra le popolazioni multiple sono estremamente utili per comprendere i meccanismi di formazione ed evoluzione di queste antiche strutture.

Con età che possono arrivare a 12-13 miliardi di anni (quindi fino all’alba del Cosmo), gli ammassi globulari sono tra i primi sistemi a essersi formati nell’Universo e rappresentano una popolazione tipica di tutte le galassie. Sono sistemi compatti – con masse di alcune centinaia di migliaia di masse solari e dimensioni di pochi parsec – e osservabili anche in galassie lontane.

“La loro rilevanza astrofisica è enorme – afferma Dalessandro – perché non solo ci aiutano a verificare i modelli cosmologici della formazione dell’Universo grazie alla loro età, ma ci offrono anche laboratori naturali per studiare la formazione, l’evoluzione e l’arricchimento chimico delle galassie”.

Nonostante gli ammassi stellari siano stati studiati per oltre un secolo, risultati osservativi recenti dimostrano che la loro conoscenza è ancora incompleta.

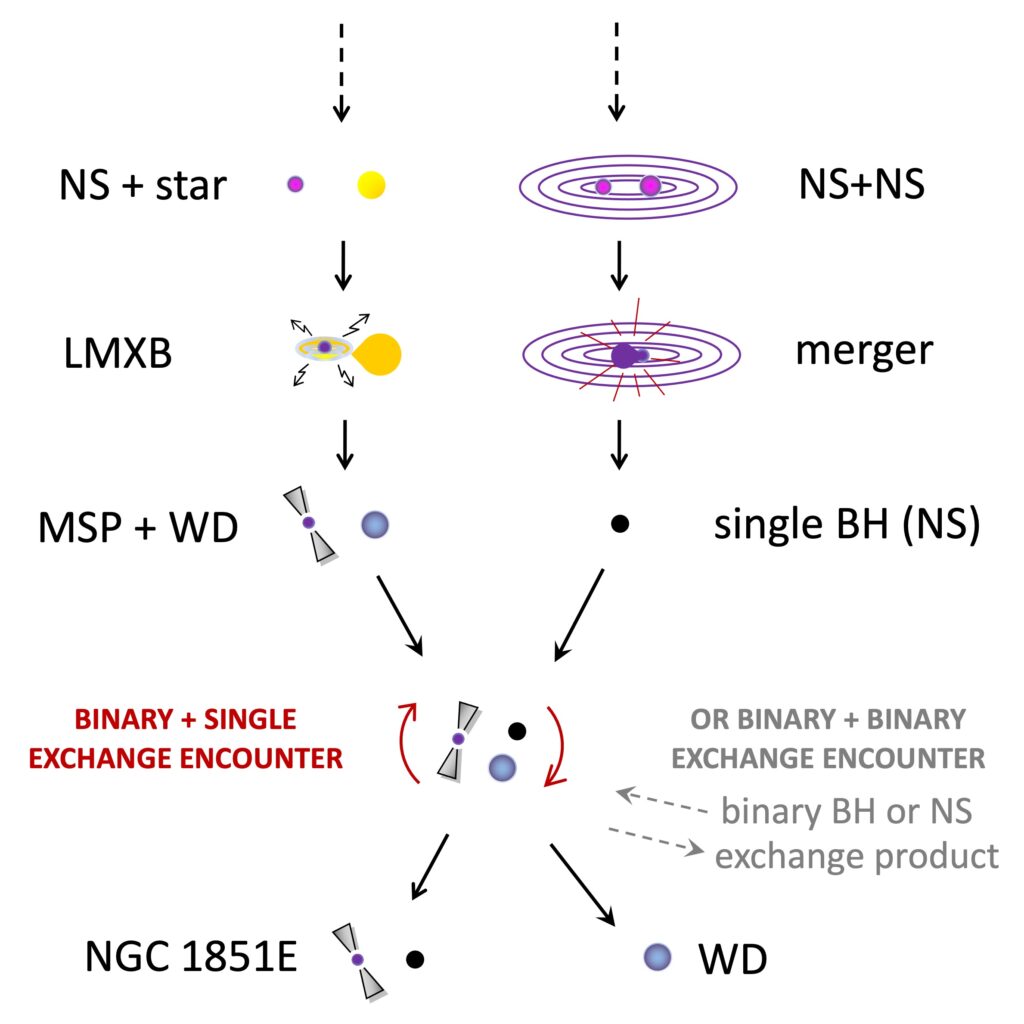

“Risultati ottenuti negli ultimi due decenni, hanno inaspettatamente dimostrato che gli ammassi globulari sono composti da più di una popolazione di stelle: una primordiale, con proprietà chimiche simili a quelle di altre stelle nella Galassia, e una con abbondanze chimiche anomale di elementi leggeri quali elio, ossigeno, sodio, azoto”,

dice Mario Cadelano, ricercatore al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna e associato INAF, tra gli autori dello studio.

“Nonostante il gran numero di osservazioni e modelli teorici finalizzati a caratterizzare le proprietà di queste popolazioni, i meccanismi che regolano la loro formazione non sono tutt’ora compresi”.

Lo studio si basa sulla misura delle velocità nelle tre dimensioni, ovvero sulla combinazione di moti propri e velocità radiali, ottenuti dal telescopio dell’ESA Gaia e da dati ottenuti tra gli altri con il telescopio VLT dell’ESO principalmente nell’ambito della survey MIKiS (Multi Instrument Kinematic Survey), una survey spettroscopica specificamente indirizzata all’esplorazione della cinematica interna degli ammassi globulari. L’utilizzo di questi telescopi, dallo spazio e da terra, ha garantito una visione 3D senza precedenti della distribuzione di velocità delle stelle negli ammassi globulari selezionati.

Dalle analisi emerge che le stelle con differenti abbondanze di elementi leggeri sono caratterizzate da proprietà cinematiche differenti, come la velocità di rotazione e la distribuzione delle orbite.

“In questo lavoro abbiamo analizzato nel dettaglio come si muovono all’interno di ogni ammasso migliaia di stelle”, aggiunge Alessandro Della Croce, studente di dottorato presso l’INAF di Bologna. “È risultato subito chiaro che stelle appartenenti a diverse popolazioni sono caratterizzate da proprietà cinematiche differenti: le stelle con composizione chimica anomala tendenzialmente ruotano all’interno dell’ammasso più velocemente delle altre e si diffondono progressivamente dalle regioni centrali verso quelle più esterne”.

L’intensità di queste differenze cinematiche dipende all’età dinamica degli ammassi globulari.

“Questi risultati sono compatibili con l’evoluzione dinamica a ‘lungo termine’ di sistemi stellari in cui le stelle con abbondanze chimiche anomale si formano più centralmente concentrate e più rapidamente rotanti di quelle standard. Ciò di conseguenza suggerisce che gli ammassi globulari si siano generati attraverso eventi multipli di formazione stellare e fornisce un tassello importante nella definizione dei processi fisici e dei tempi-scala alla base della formazione ed evoluzione di ammassi stellari massicci”, sottolinea Dalessandro.

Questa nuova visione tridimensionale del moto delle stelle all’interno degli ammassi globulari fornisce un quadro inedito e affascinante sulla formazione ed evoluzione dinamica di questi sistemi, contribuendo a chiarire alcuni dei misteri più complessi riguardanti l’origine di queste antichissime strutture.

Riferimenti Bibliografici:

L’articolo “A 3D view of multiple populations kinematics in Galactic globular clusters”, di E. Dalessandro, M. Cadelano, A. Della Croce, F. I. Aros, E. B. White, E. Vesperini, C. Fanelli, F. R. Ferraro, B. Lanzoni, S. Leanza, L. Origlia, è stato pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics.

Testo e immagini dagli Uffici Stampa INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna