A Milano-Bicocca un ERC Advanced Grant da 2,3 milioni di euro al progetto PINGU per mappare i buchi neri più grandi dell’Universo

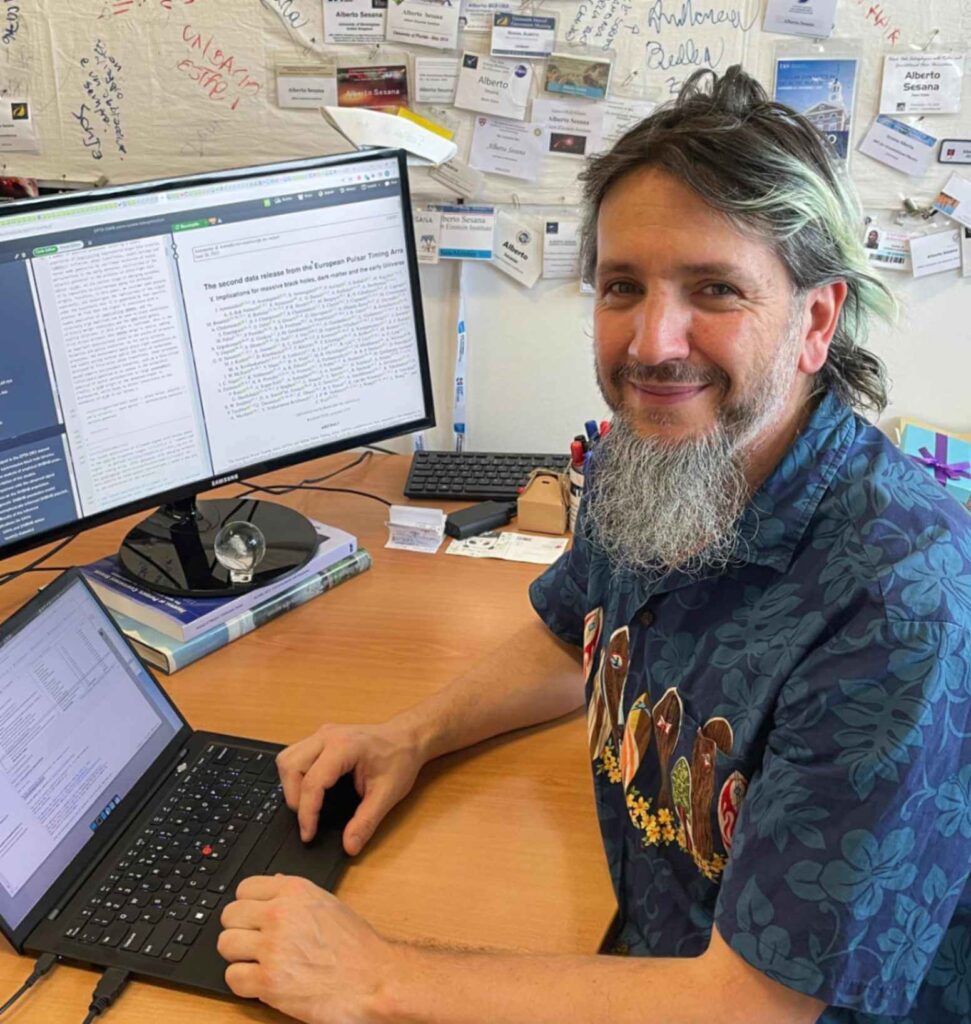

Grazie al finanziamento europeo vinto dal professore del dipartimento di Fisica Alberto Sesana, il progetto di ricerca PINGU permetterà di individuare binarie di buchi neri supermassicci nelle galassie che le ospitano

Milano, 11 aprile 2024 – Il progetto PINGU (Pulsar timing array Inference of the Nanohertz Gravitational wave Universe) di Alberto Sesana, professore di Astrofisica del dipartimento di Fisica dell’Università di Milano-Bicocca, è stato premiato dall’Unione Europea con un ERC Advanced Grant da 2,3 milioni di euro. L’obiettivo, per i prossimi cinque anni, è capitalizzare al massimo il potenziale scientifico della tecnica di natura astronomica nota come “Pulsar Timing Array (PTA)” – basata sull’osservazione degli impulsi estremamente regolari (timing) provenienti da un gruppo (array) di stelle “morte” chiamate “pulsar” – per comprendere l’evoluzione dell’universo e dei buchi neri supermassicci, i più grandi buchi neri dell’universo.

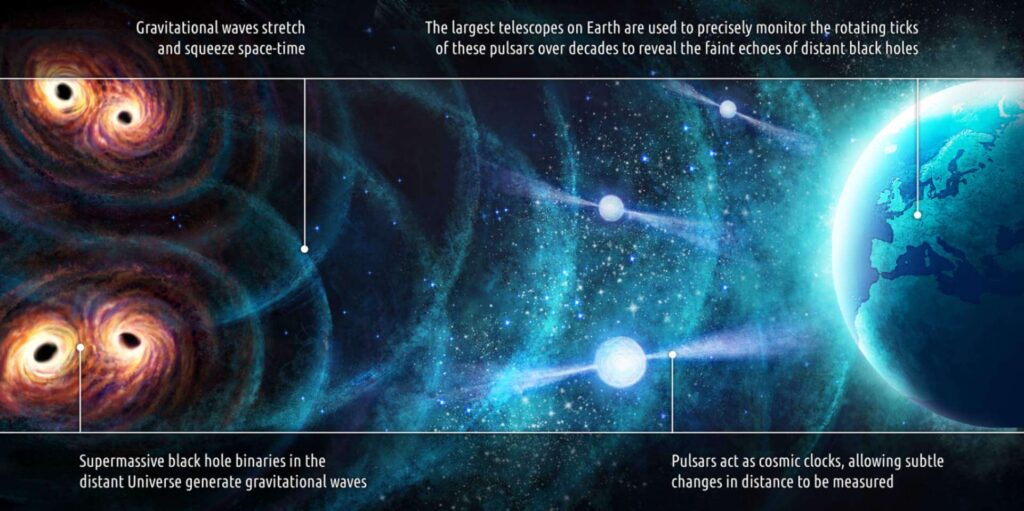

in alto a des.: “I più grandi telescopi sulla terra vengono utilizzati per monitorare il preciso ticchettio di queste pulsar per decenni, per rivelare il flebile eco dei buchi neri lontani”; in basso a sin.: “Sistemi binari di buchi neri supermassicci nell’universo lontano generano onde gravitazionali”; in basso a des.: “Le pulsar funzionano come ‘orologi cosmici’ permettendo la misura di piccole variazioni di distanza”. Crediti per l’immagine: Danielle Futselaar / MPIfR Traduzione

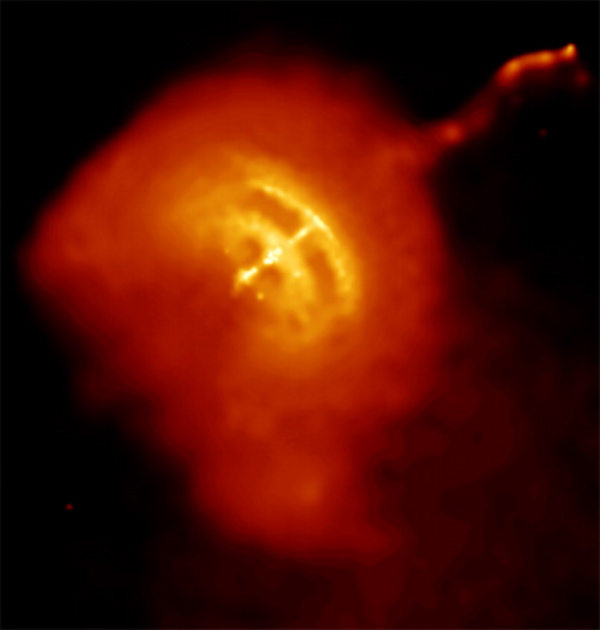

Le pulsar ruotano a velocità elevatissime – tra 100 e 1.000 rotazioni al secondo – emettendo due fasci di radiazione in direzioni antipodali. Se uno dei fasci che emettono intercetta la Terra, viene osservato sotto forma di impulsi molto regolari dai radiotelescopi.

«Questi corpi celesti sono eccellenti “orologi galattici” – spiega Alberto Sesana – che consentono di misurare onde gravitazionali a bassissima frequenza. Confrontando i “ticchettii” di questi “orologi”, ovvero i tempi di arrivo dei fasci di radiazioni, siamo in grado di stabilire se lo spazio tra noi e le stelle osservate si sta dilatando o contraendo. Possiamo quindi usare l’incredibile regolarità dei segnali delle pulsar per cercare minuscoli cambiamenti causati dal passaggio di onde gravitazionali provenienti dall’Universo lontano».

Recentemente, diverse collaborazioni scientifiche internazionali, tra le quali l’European PTA (EPTA) – alla quale partecipa anche l’equipe di ricercatori guidata da Alberto Sesana –, NANOGrav, Parkes PTA (PPTA) e la Chinese PTA (CPTA), hanno riportato nelle loro osservazioni evidenza di un segnale compatibile con un’origine di onda gravitazionale.

«Questa osservazione apre una finestra completamente nuova sull’universo – continua il professore del dipartimento di Fisica di Milano-Bicocca –. Le PTA sono sensibili a onde di alcuni nanohertz (miliardesimo di hertz), cioè a frequenze di più di 10 ordini di grandezza più basse rispetto a quelle rivelate dagli interferometri di terra LIGO e Virgo. A frequenze così basse, ci si aspetta di osservare onde provenienti da una popolazione cosmologica di buchi neri supermassicci, oppure un “fondo gravitazionale” proveniente dall’universo primordiale, in pratica l’analogo gravitazionale della radiazione cosmica di fondo. Sebbene il segnale osservato sia compatibile con quello prodotto da una popolazione cosmica di buchi neri supermassicci, al momento non è possibile determinarne con certezza l’origine».

Entro la fine del decennio, nuove osservazioni delle PTA svolte dalle collaborazioni scientifiche internazionali, insieme a quelle eseguite dal radiotelescopio MeerKAT, in Sudafrica, combinate insieme sotto il coordinamento dell’International PTA (IPTA), consentiranno non solo di confermare il segnale, ma anche di mapparne la provenienza nel cielo.

«PINGU si propone di cross-correlare questa “mappa gravitazionale” – afferma Sesana – con una “mappa sintetica” di binarie di buchi neri supermassicci nell’universo, costruita combinando modelli teorici per l’evoluzione delle galassie e dei buchi neri che esse ospitano con dettagliate mappe di galassie e ammassi di galassie provenienti dalle più avanzate campagne di osservazioni. Cross-correlando queste mappe, PINGU consentirà di stabilire l’origine di questo segnale, e se l’origine è astrofisica, consentirà anche di individuare le binarie di buchi neri supermassicci più brillanti (in senso gravitazionale) e le galassie che le ospitano, consentendo così di mappare l’universo gravitazionale nel nanohertz, dandoci indicazioni uniche sull’evoluzione dei buchi neri supermassicci e sul loro ruolo nell’evoluzione galattica, aggiungendo quindi un importante tassello mancante alla nostra comprensione della formazione ed evoluzione delle strutture cosmiche».

Se il segnale rivelato fosse invece incompatibile con un’origine astrofisica, ma provenisse dall’universo primordiale, sarebbe di gran lunga il segnale più vicino al Big Bang mai osservato, «consentendoci di avvicinarci come mai prima alle origini dell’universo», conclude il responsabile del Progetto PINGU.

A Pingu, sotto la guida di Alberto Sesana, lavorerà una decina tra dottorandi e assegnisti di ricerca di Milano-Bicocca.

Dal 2014 l’Università di Milano-Bicocca ha ricevuto finanziamenti per 18 progetti ERC: 2 Advanced Grant, compreso quello di “PINGU”, 5 Starting Grant, 7 Consolidator Grant, 2 Proof of Concept e 2 Synergy Grant.

«Il finanziamento del progetto PINGU – afferma Guido Cavaletti, prorettore alla Ricerca dell’Università di Milano-Bicocca – è un risultato importante per il nostro Ateneo, che conferma la capacità dei nostri ricercatori di condurre ricerca di eccellenza e di avanguardia in contesti scientifici internazionali. È un successo che ci indica chiaramente che la via che stiamo perseguendo è corretta e siamo quindi molto fiduciosi, oltre che nell’esito positivo di questo specifico progetto, anche riguardo la possibilità per altri colleghi di ottenere analoghi risultati nelle call europee dove abbiamo dimostrato di poter essere molto competitivi».

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa dell’Università di Milano-Bicocca.