Dall’Istria alle isole e coste italiane fino alle Baleari: ridisegnata la mappa di distribuzione della foca monaca dall’Università di Milano-Bicocca

Grazie alla nuova tecnica basata sul DNA ambientale e a un monitoraggio durato due anni, i ricercatori dell’ateneo milanese, in collaborazione con il Gruppo Foca Monaca e con il supporto di nove associazioni, hanno individuato sei “hot spot” di presenza della specie nel Mediterraneo centrale. I dati sono stati pubblicati sulla rivista “Scientific Reports”.

Milano, 15 Febbraio 2023 – Alto Adriatico tra Istria e la laguna di Venezia, Salento-Golfo di Taranto, le isole minori siciliane, Sardegna orientale-Canyon di Caprera, Arcipelago Toscano e l’arcipelago delle Baleari. Sono i sei “hot spot” di presenza della foca monaca individuati dai ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca, grazie alla tecnica basata sul DNA ambientale, in collaborazione con il Gruppo Foca Monaca APS e con il supporto di nove associazioni ed enti di ricerca impegnati nelle operazioni di campionamento.

A rivelarlo è l’articolo “Playing hide and seek with the Mediterranean monk seal“ (trad.: “Giocando a nascondino con la foca monaca del Mediterraneo”), pubblicato sulla rivista Scientific Reports (DOI: http://doi.org/10.1038/s41598-

La ricerca ha fornito una nuova “visione” della distribuzione territoriale della foca monaca, individuando sei aree di grande interesse (“hot spot”) dove saranno concentrate da subito le attività di monitoraggio dei prossimi anni. Altro dato rilevante è la “positività” di alcuni siti storicamente noti per la presenza della specie e anche di aree vicine alle piccole isole e alle Aree Marine Protette.

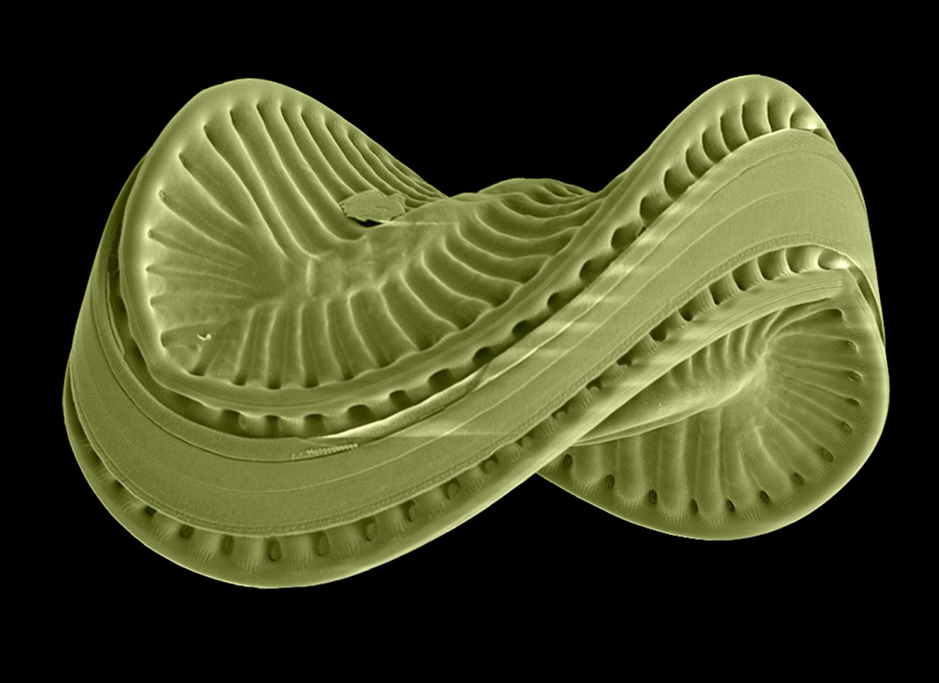

Il metodo di rilevamento è stato messo a punto da Elena Valsecchi, ecologa molecolare del dipartimento di Scienze dell’ambiente e della terra dell’Università di Milano-Bicocca, autrice principale dell’articolo e coordinatrice del gruppo di DNA ambientale marino (Marine eDna Group) dell’ateneo milanese, che da alcuni anni promuove il progetto “MeD for Med – Marine environmental DNA for the Mediterranean”, sistema di monitoraggio della biodiversità marina basato proprio sul prelievo di campioni d’acqua e sull’analisi del DNA ambientale in essi contenuto.

Nel 2020 il gruppo di ricerca milanese ha lanciato il progetto “Spot the Monk” in collaborazione con il Gruppo Foca Monaca, per lo studio “focalizzato” su questo pinnipede. Emanuele Coppola, presidente del Gruppo Foca Monaca APS e coautore della pubblicazione, si è occupato di individuare i siti di campionamento al fine di stimare il passaggio stagionale dei pinnipedi e il grado di fedeltà alle singole aree. Siti costieri che, per esperienza diretta o valutazione geo-morfologica, costituivano i potenziali habitat di elezione della foca monaca.

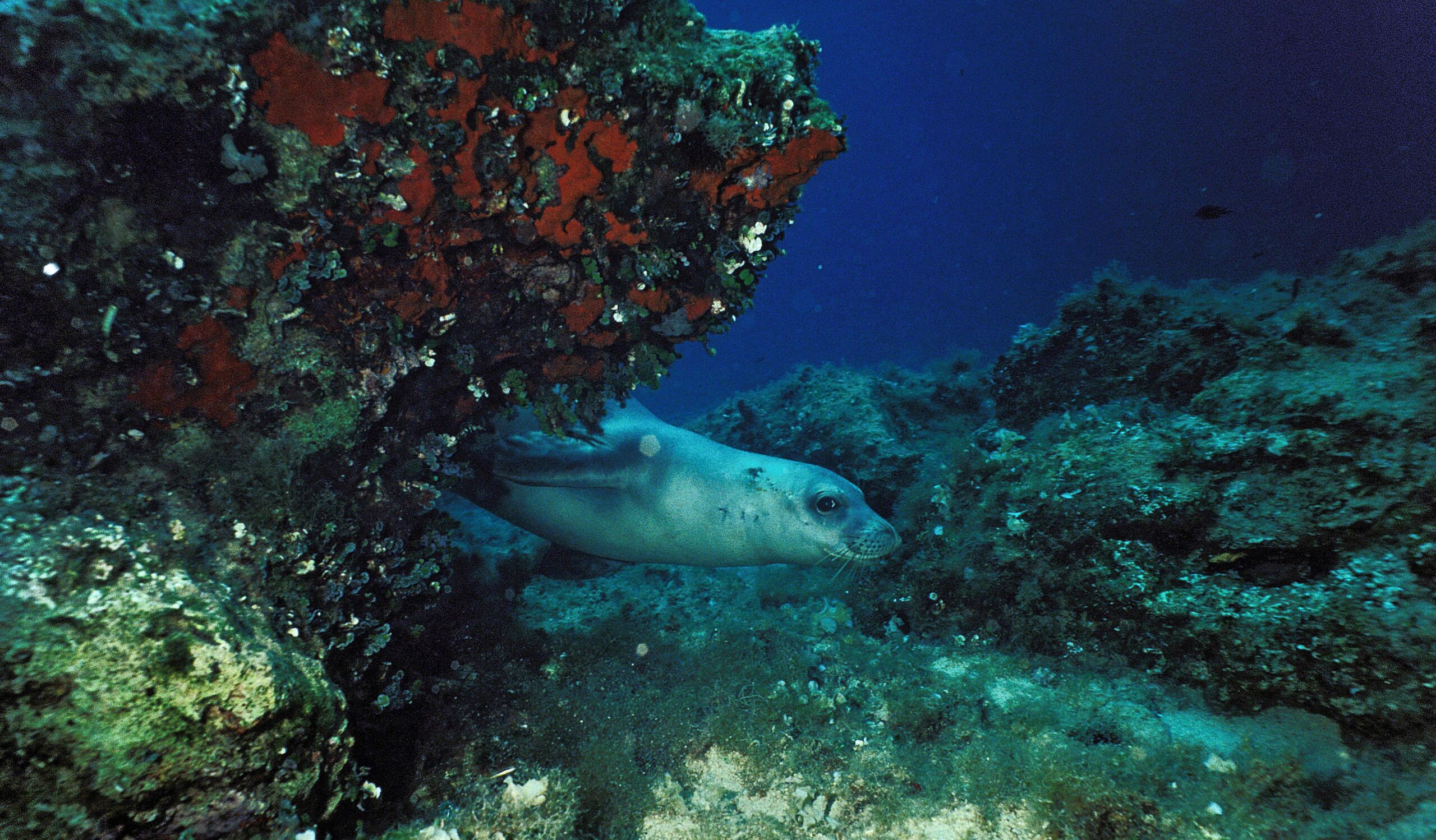

Foto realizzate dall’equipaggio di One Ocean Foundation, una delle associazioni partner nella raccolta di campioni per Spot the Monk. Gallery

La campagna “Spot the Monk” 2021, che ha portato alla individuazione dei sei “hot spot”, è stata realizzata anche grazie al coinvolgimento di diversi programmi di citizen science, facenti capo a nove tra associazioni ed enti di ricerca (in ordine alfabetico: Centro Ricerca Cetacei, Circolo Nautico Rimini, Filicudi Wildlife Conservation, Fondazione Cetacea, IMEDEA (CSIC-UIB), One Ocean Foundation, Progetto Mediterranea, Progetto Manaia e Sailing for Blue Life), che si sono adoperati a raccogliere i campioni, consentendo la raccolta simultanea in distretti marini differenti, strategia che ha consentito di delineare meglio la mappa di presenza o assenza del pinnipede.

«È importante che questi monitoraggi siano svolti in modo omogeneo e scientificamente certificato – dichiarano i team leader della ricerca, Elena Valsecchi e Emanuele Coppola –. Solo così potremo avere dati confrontabili che consentiranno di seguire nei prossimi anni il tanto sperato ritorno della specie nel Mediterraneo centrale. Un lieto evento atteso non solo dal nostro Paese, ma anche da Francia, Spagna, Marocco e Tunisia».

Foto realizzate dall’equipaggio di Progetto Mediterranea, una delle associazioni partner nella raccolta di campioni per Spot the Monk. Gallery

Questa ricerca integra i risultati, ottenuti con lo stesso approccio, pubblicati un anno fa dai ricercatori su“Biodiversity and Conservation” (DOI: https://doi.org/10.1007/