LO STRANO CASO DEL BLAZAR BL LACERTAE, CON IL GETTO SINUOSO

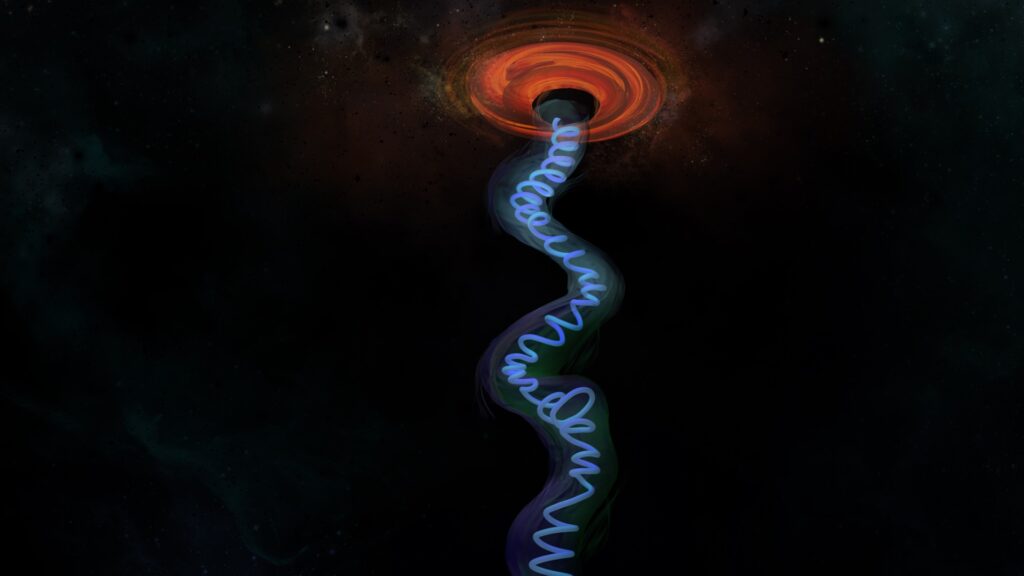

A circa un miliardo di anni luce da noi il blazar BL Lacertae, con il suo buco nero supermassiccio al centro di una enorme galassia, sta ingurgitando una sterminata quantità di materia, che in parte viene espulsa a velocità prossime a quella della luce sotto forma di due getti, uno dei quali punta quasi esattamente verso di noi. Studiando questo mostro cosmico, Il Whole Earth Blazar Telescope (WEBT), una collaborazione di astronomi di tutto il mondo di cui fanno attivamente parte ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, ha scoperto che la radiazione del suo getto orientato verso la Terra mostra delle forti oscillazioni cicliche di luminosità, che aumenta e diminuisce nell’arco di alcune ore. Secondo il team, questo comportamento assolutamente particolare è dovuto al fatto che il getto non sia esattamente rettilineo, ma si sia formata una piega (kink) prodotta da instabilità createsi nel getto ad una distanza di circa 16 anni luce dal buco nero che ha deviato ritmicamente il potentissimo flusso di radiazione verso di noi e ha prodotto così l’oscillazione di luminosità rilevata. Al lavoro, pubblicato sulla rivista Nature e guidato da Svetlana Jorstad dell’Università di Boston, hanno partecipato anche ricercatori di Università italiane e astrofili presso alcuni osservatori non professionali nel nostro Paese.

Il blazar è un particolare nucleo galattico attivo (AGN) alimentato da materiale che cade in un buco nero supermassiccio situato al centro di una galassia. Circa il 10% degli AGN presenta una coppia di getti che vengono proiettati nello spazio interstellare a velocità prossime a quella della luce. Si parla di blazar quando uno dei getti punta quasi direttamente verso la Terra, il che lo fa apparire molto più luminoso a causa di un effetto di focalizzazione relativistica. I getti producono radiazione che va dalle onde radio, al visibile, fino ai raggi X e gamma, la cui intensità varia rapidamente nel tempo. Queste variazioni sono di solito casuali, senza uno schema riconoscibile.

Il progetto WEBT, avviato 25 anni fa e coordinato da Claudia Maria Raiteri e Massimo Villata dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), ha l’obiettivo di monitorare la variabilità della luce visibile, ma anche quella nelle bande radio e del vicino infrarosso, nei blazar osservati nei raggi gamma dai satelliti AGILE dell’Agenzia Spaziale Italiana e Fermi della NASA. “Le nostre osservazioni hanno portato alla scoperta di cicli di variazione della luminosità visibile, di quella nei raggi gamma, e nel grado di polarizzazione del blazar BL Lacertae (BL Lac in breve) su tempi scala di circa 13 ore. Questo durante un periodo di forte emissione registrata a varie lunghezze d’onda nella seconda metà del 2020” dice Claudia Raiteri, dell’INAF di Torino. BL Lac è alimentato da un buco nero con una massa di circa 170 milioni di volte quella del Sole ed è situato a circa 1 miliardo di anni luce dalla Terra. I cicli di variazioni di luminosità sono definiti “oscillazioni quasi-periodiche” o QPO. Le QPO si osservano più spesso in altri sistemi composti da coppie di buchi neri con masse comprese tra 10 e 50 volte quella del Sole che emettono raggi X.

Nel caso delle osservazioni della luminosità di BL Lacertae, il team ha proposto che nel getto si formi una piega che torce il campo magnetico del getto stesso, determinando così l’oscillazione della luminosità. Inoltre, un’altra caratteristica della radiazione osservata, ovvero la sua polarizzazione, cambia con un andamento nel tempo simile a quello della luminosità. La luce polarizzata proviene dal getto e la polarizzazione può variare solo se il campo magnetico cambia la sua configurazione nella regione che produce la luce. Il campo magnetico nel getto deve essere in torsione per provocare le oscillazioni. Le osservazioni di BL Lac mostrano anche una forte correlazione tra la luce visibile e le variazioni di raggi gamma senza alcun ritardo, il che colloca l’origine dei raggi gamma nella regione in cui cambia la luce visibile.

Se il campo magnetico di un getto ha una struttura a spirale, il getto e il campo possono diventare instabili e torcersi, creando una piega. Quando le particelle nel getto scorrono attraverso la piega, la quantità di radiazione emessa aumenta e diminuisce ritmicamente, producendo le QPO. Tuttavia, per migliorare ulteriormente l’accordo tra le osservazioni e la teoria, i ricercatori hanno inserito il contributo legato a processi di turbolenza nel codice che descrive il comportamento dinamico del getto di BL Lac, ottenendo ottimi risultati anche nel riprodurre l’andamento della polarizzazione rilevata. A sostegno di questo scenario, le immagini della radiazione del getto nelle onde radio di alta frequenza, ottenute dal team con i dati del Very Long Baseline Array (VLBA), mettono in evidenza una nuova macchia luminosa che risulta spostata rispetto all’asse del getto, con una direzione di polarizzazione che risulta favorevole allo sviluppo di una piega nel getto stesso.

“L’obiettivo del WEBT è individuare i meccanismi fisici che causano la variabilità dei blazar attraverso l’organizzazione di intense campagne osservative multifrequenza e la relativa analisi ed interpretazione dei dati. I risultati ottenuti su BL Lac sono stati possibili grazie all’eccezionale continuità temporale delle osservazioni che il WEBT riesce ad ottenere, dovuta alla collaborazione di decine di astronomi e astrofili che osservano a diverse longitudini, dandosi quindi il cambio nel compito osservativo durante le 24 ore di rotazione terrestre” dice Massimo Villata dell’INAF di Torino, Presidente del WEBT dal 2000.

Scoperto nel 1929 nella costellazione della Lucertola (in latino Lacerta) e classificato inizialmente come stella variabile, BL Lac è il “capostipite” di una classe di AGN dalle caratteristiche simili: gli oggetti di tipo BL Lacertae.

Per ulteriori informazioni:

L’articolo “Rapid quasi-periodic oscillations in the relativistic jet of BL Lacertae” di Svetlana Jorstad et al. è stato pubblicato oggi sulla rivista Nature.

Nel team internazionale di 86 ricercatori, per il contributo italiano hanno partecipato Claudia Maria Raiteri, Massimo Villata e Maria Isabel Carnerero Martin (INAF Torino), Antonio Frasca (INAF Catania), Giacomo Bonnoli (INAF Milano, Università di Siena, Instituto de Astrofisica de Andalucia), Daniele Carosati (INAF TNG, EPT Observatories), Alessandro Marchini (Università di Siena), Fabio Mortari e Davide Gabellini (Osservatorio Hypatia, Rimini), Pietro Aceti (Osservatorio Astronomico città di Seveso, Politecnico di Milano), Claudio Arena (Gruppo Astrofili Catanesi), Massimo Banfi (Osservatorio Astronomico città di Seveso), Fabio Salvaggio e Giuseppe Marino (Gruppo Astrofili Catanesi, Wild Boar Remote Observatory, Firenze), Riccardo Papini (Wild Boar Remote Observatory, Firenze), Simone Leonini (Osservatorio di Montarrenti, Siena).

Testo e foto dall’Ufficio stampa – Struttura per la Comunicazione di Presidenza Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)